千葉県の地域包括支援センターに社会福祉士として勤務する藤野です。

私たちは地域で福祉サービスを必要としている方に向けてさまざまな活動をしていますが、その対象者は何も高齢者だけではありません。厚生労働省も地域包括支援センターの進化・深化の中で障がい者・児童などの課題についても地域包括支援センターにおいて一元的に取り扱う旨の提示をしています。

そこで、今回は高齢障がい者に対する施策を踏まえて、高齢者と障がい者のそれぞれが暮らしやすい地域づくりを考えていきます。

障がい者が65歳以上になると適用される制度が変わる

これまでの活動の中でも、高齢者と障がい者を含む世帯への支援を積極的に行ってきました。例えば、精神障がいや知的障がいを持つ同居の子どもが、親のデイサービスなどの利用により離れることで精神的に不安定になってしまったケースなどについては、親子で同じデイサービスに通って双方が安心して生活ができるようにコーディネイトしました。

高齢者のデイサービス事業所に基準該当施設としての届けを提出してもらい、障がい者も利用できるようにしてもらうなどの働きかけもしています。

このような届け出を圏域の2ヵ所のデイサービス事業所に行っていただくことで障がいを持った方も高齢者の事業所を利用できるようコーディネイトしてきました。

地域で生活をする障がい者にとって65歳を迎えることは一大転機となります。65歳を迎えることで介護保険サービスの利用が優先となり、これまで利用していた障がい福祉サービスから介護保険サービスにシフトしなければならないからです。

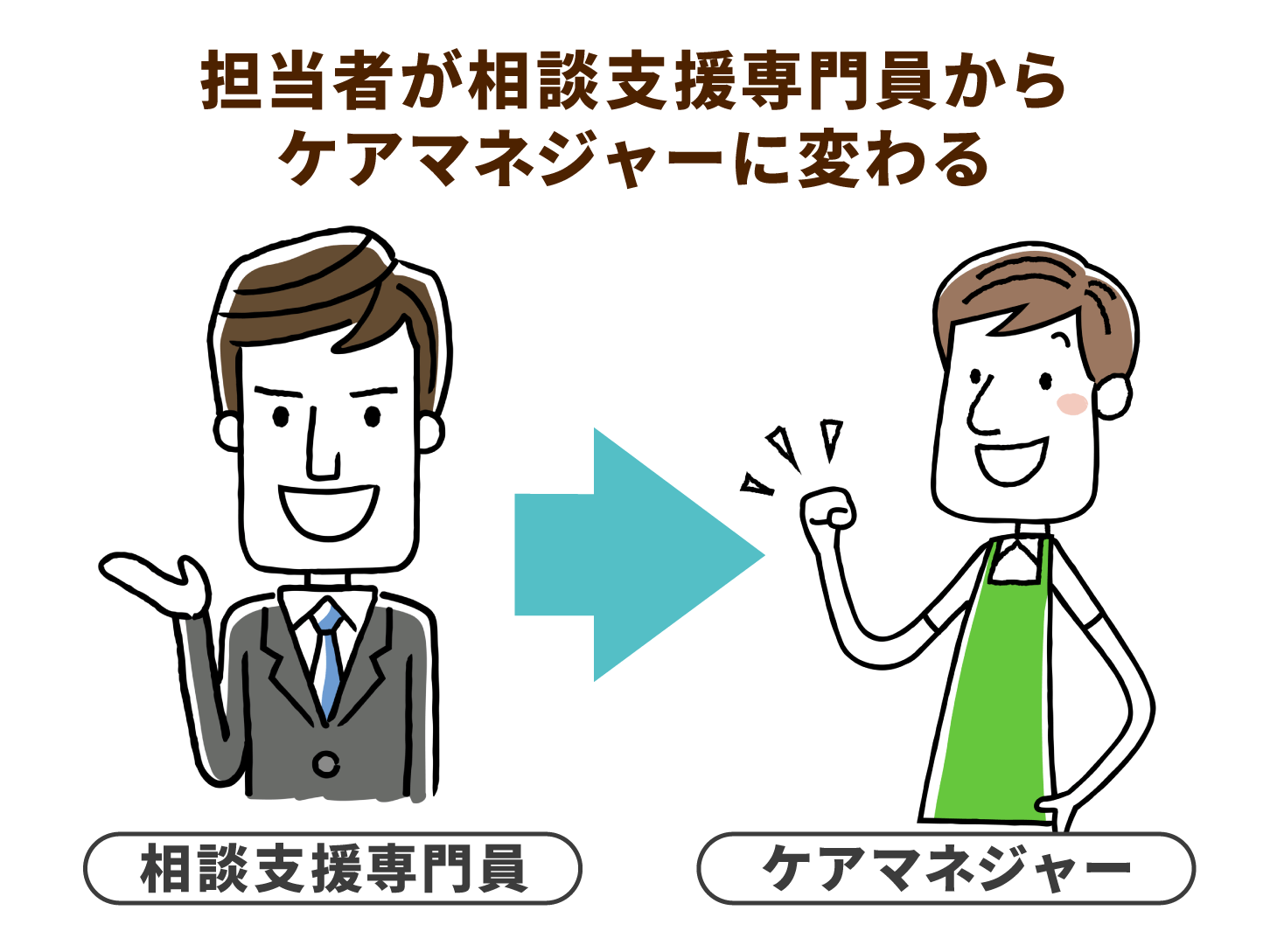

当然、これまでケアマネジメントを担当してくれていた障がい者の相談支援専門員から、新たに介護保険のケアマネージャーに担当が変わります。このこと自体が知的障がいや精神障がいを持つ対象者にはとても高いハードルとなります。

知的障がいや発達遅滞を持つ方は新しい人間関係を構築することが苦手なケースも多いのです。

介護保険と障がい者福祉のサービスの違い

介護保険と障がい者福祉のサービスにもいろいろな違いがあります。端的に言ってしまえば、障がい者のサービスの方がより細分化されており、費用負担が比較的低いのです。

この差が、年齢により介護保険にシフトする障がい者に不安や不便さを感じさせる原因になっていると言えるでしょう。

厚生労働省は「新高額障害福祉サービス等給付費」という利用者負担軽減制度を設定しました。これは障がい者が65歳を超えて介護保険のサービスを使い始めることで新たに生じる自己負担を、一定の条件下(※)でゼロにする制度です。保険優先の原則によって、障がい者の生活が苦しくならないための配慮といって良いでしょう。

(※)介護保険サービスに相当する障がい福祉サービスを65歳直前に5年以上利用していた人、障がい支援区分2以上の人、低所得の人など

厚生労働省は、さらに「個々の利用者の特性に応じたきめ細かい対応が必要」という指摘をしましたが、「障がい者が一律に介護保険の適用を迫られる事例が後を絶たない」ようです。

つまり、次のような問題が生じていると考えられます。

- 介護保険サービスを利用する場合、これまで利用していた障がい福祉サービス事業所とは別の事業所を利用することになる場合がある

- 介護保険サービスを利用する場合、介護保険制度の利用者負担が生じる

- 自治体によっては、障がい福祉サービスの上乗せが十分に行われず、介護保険サービスの利用に伴って支給量が減少する要因となっている

こういった「高齢の障がい者に対する支援」について、厚生労働省は前述の「新高額障害福祉サービス等給付費」と言う制度で対応を考えているのですが、まだまだ一般化されていないのが実情です。

どんなに優れた制度もそれを必要とする人に届かなければ意味がありません。ですから、まず私たち地域包括支援センターを担うものから制度を必要としているにもかかわらず、関知していない方々にお伝えしていく必要があると考えています。

本来であれば、障がい者であろうと高齢者であろうと一元的に同じ水準のサービスが受けられなければならないと考えます。

高齢者と障がい者が暮らしやすい地域づくり

私は障がい者支援施設で重度の障がい者の支援に通算17年間携わっていましたが、障がい者のプランでは「自己実現」「エンパワーメント」といった理念が重要視されていました。さまざまなサービスを活用し、習いごとに出かけたり、余暇を楽しんだりする機会をコーディネイトしてきました。

一方、高齢者の制度はどうでしょうか?高齢者は買い物に出かけることすら介護保険ではできません。こういった制度間の温度差が高齢者になった障がい者に不安を与え、生活の質や自己実現を阻むものとなっていると考えます。

私たちは、地域ケアシステムの構築に日々励んでいますが、高齢者、障がい者の制度の差を少しでも埋め、すべての住民が自己実現を達成できるように活動しています。

例えば、買い物に出かけられない高齢者に対しては、住民主体の総合事業法支援団体の立ち上げを支援したり、障がい者施策により運営される知的障がい者施設と共同したりしてきました。

高齢者の買い物支援を、知的障がい者とその事業所の職員を共同で、高齢者と知的障がい者が一緒に買い物に出かけ、知的障がい者が高齢者の荷物を持ってくれるなどの支援をしてくれるといった活動をサポートしています。

そういった活動が、結果的に65歳を迎えた障がい者でも不安なく生活できる地域をつくると考えているからです。今後も高齢者、障がい者の双方が自己実現できる地域づくりのため、住民や関係機関と協働していくつもりです。