皆さまこんにちは。

有限会社リハビリの風でデイサービスを管理している阿部洋輔です。今回は、介護業界で働く理学療法士として「介護業界で働く中でQOLについてどう感じたか」「利用者のQOL支援で気をつけること」についてお話したいと思います。

「生活の質」を示すQOLと、その検査方法

まず、QOLについて説明していきたいと思います。QOL(クオリティオブライフ)とは「生活の質」と訳されることが多いです。その人がどれだけ人間らしい生活や自分らしい生活を送り、人生に幸福を見出しているか」ということを尺度としてとらえる概念を指します。

QOLは、心身の健康や良好な人間関係、やりがいのある仕事、快適な住環境、十分な教育、レクリエーション活動、レジャーなどさまざまな観点から評価されます。このQOLの定義を巡ってはさまざまな議論が繰り広げられていて、まだ一義的なものはないのが現状です。

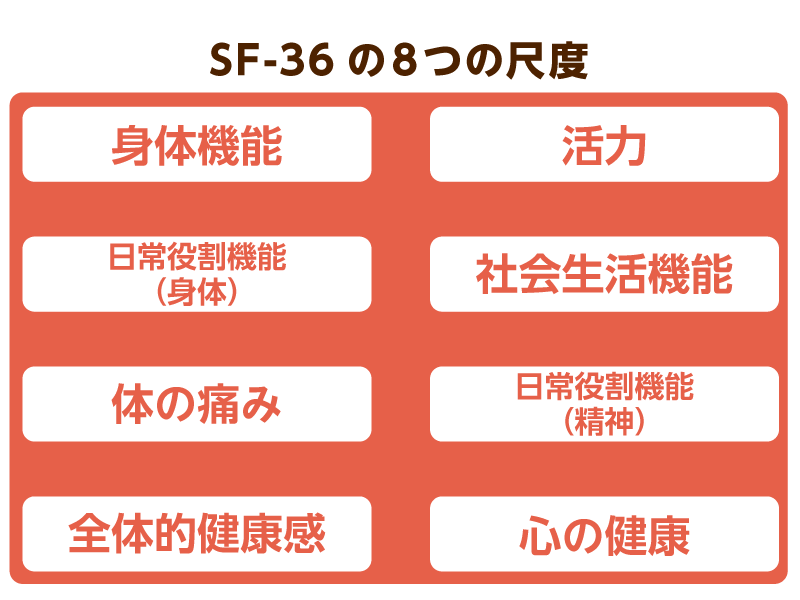

世界的に使用されているQOLの検査方法の1つに、「SF-36」というものがあります。SF-36は、8つの尺度でQOLを測定するための質問項目から成り立っています。その尺度は、下記の通りです。

この尺度からは「体を良くしたい」「痛みを軽減させたい」「精神的に安定した状態で過ごしたい」といったご本人の希望や意思が想定されており、QOLを高めるにはさまざまな要素が必要であることがわかります。そしてこれらが主観的な評価であるからこそ、他者が推察することは困難です。

リハビリテーションとは、「人間らしく生きる権利」を回復すること

次に、リハビリテーションの概念を確認してみます。リハビリテーションとは「全人間的復権(人間らしく生きる権利の回復)」と訳されています。QOLが「人間らしい生活を送ることができているのか」を見るならば、「QOLを高めること=リハビリテーション」とも言えますね。

リハビリテーションが生まれた当初はその人の生活や人生を再建したり、良くするという意味だったはずが、いつの間にか医学的リハビリテーション(病院や診療所などの医療機関で行う、理学療法や作業療法などのこと)という役割が先行したためか、「リハビリテーション=(いわゆる)機能訓練」という誤解が広まってしまい、今に至っています。

リハビリテーションには、下記の4つがあります。すべてその人らしく生きることをサポートする手段です。

- 医学的リハビリテーション

- 社会リハビリテーション

- 職業リハビリテーション

- 教育リハビリテーション

QOL・リハビリテーションのどちらの概念も非常に意味が広く、言葉の意味を整理しないとうまく伝わらないこともあると思います。

機能訓練を行えば患者が満足するわけではない

「その人らしい生活ができるよう支援する」と言っていますが、私の過去の支援は失敗の連続でした。

以前、一般病院に勤務していたころは、「脳梗塞で片麻痺になってしまった」「大腿骨を骨折して手術をした」「膝が痛くて人工関節の手術をした」患者の方の担当となり、病気の名前や怪我をしている部分ばかりを見ていました。

「手術で怪我が治れば」「機能訓練を続けて機能が回復すればそれでOK」という考え方で、「患者さんがどのように生活していきたいか」という俯瞰した視点は持っていなかったわけです。理学療法士である私は、ただ理学療法を患者の方に提供するということしか考えていませんでした。在宅分野で働くようになってからも、その人の家や施設も同様に行っておりました。

しかし、いろいろな利用者の方を担当させていただく中で、「近所の飲み屋さんに行きたい」「おいしいご飯を食べたい」「たばこが吸いたい」「買いものに行きたい」など、多種多様ニーズがあることを知ることができました。そして、それらを解決するには広い視野が必要なことも学びました。

あたり前のことですが、機能訓練をしたらご本人の最終的な目的を達成することができるわけでもなく、あくまでリハビリテーションの中の1つの手段にすぎないことを痛感させられましたね。

場合によっては機能訓練をしなかったり(機能が回復しなかったとしても)、ご本人の希望が叶えばQOLが上がることはあるのです。個々の利用者さんの方とかかわれる期間が長くなったことで、少しずつその人個人の生活への理解が進んできたように思います。

理学療法士として「病院では理学療法だけ提供すれば良い」「施設では機能訓練だけ提供すれば良い」

これらの考えは間違いです。このように思ってしまった原因は、自分の正義だけを押しつけていたことにあります。利用者の方の生活をイメージして話を聞くことを怠っていました。

QOLの回復につなげる支援の3つのポイント

こういったことを経験してきたなかで、支援の時に私なりに気をつけていることがあります

1つ目は、「専門家としての話をするのではなく、まず話を聞くこと」です。どうしても専門家としての立場があると、「専門家としての正義」を押しつけてしまいがちです。そうではなく、利用者の方が思っていることを話しやすい環境作りを心がけましょう。

2つ目は、「利用者の方の人生哲学を教えてもらうこと」です。QOLを高めていくには、利用者の方の自身が人生において何を大事に考え、何を優先しているのかを知ることが大切。それを知らなければQOLを高める方法は見つかりませんよね。

3つ目は、「利用者の方の価値観を認めること」です。とは言っても、「飲み屋に行きたい!」「たばこが吸いたい!」といった要望は、専門家としては「ダメ」と言いたくなるようなこともあるでしょう。それでは自分の価値観を押しつけているだけで、利用者さんの価値観に寄り添えているとは言えませんよね。理解できない価値観も、そのまま認めてみることから行ってみましょう。

患者のQOLを考えるには広い視野が必要

リハビリテーションの理念(人間らしく生きる権利の回復)とQOL(生活の質)を高めることはとても親和性が高く、考えようによっては同義とも言えます。利用者の方がどのような背景を持っていて、どんなことを大切にしているかという人生哲学をしっかりと確認して、私たちも人生哲学をもって接していけたら良いなと思いますね。

利用者の方のQOLについて考えていくためには、とても広い視野でものごとをとらえていく必要があります。自分自身の中の小さな正義を振りかざすのではなく、どんな意見も認め寄り添えるような余裕を持っていきたいものです。