みなさん、こんにちは。デイサービスで看護師として勤務している、認知症LOVEレンジャーの友井川 愛です。

認知症の症状や問題行動には個々人によって差があり、「葛藤型」「回帰型」「遊離型」の3つのタイプに分けることができます。

第92回では「葛藤型」のお話をしましたが、今回は「回帰型」に分類される認知症の方についてお話しします。

回帰型の方の特徴は過去の自分に戻ろうとすること

回帰型の方は現在の自分を受け入れることができず、若かった頃に戻ろうとします。

現在の自分を受け入れられないという点では葛藤型と共通ですが、両者の違いはその反応。

葛藤型の場合は理想の自分を手に入れようと努力し、上手くいかずに自分自身に怒りを感じている方が多いのですが、回帰型の方は「息子が待っているから帰らないと」「仕事に行く時間だ」と言いながら出掛けようとする、などの反応を見せます。

つまり、現在の自分を受け入れることができず、本人の認識が過去に戻り、若かった頃の言動が現れるようになるのです。

私の経験では、男性は周囲から頼られていた元気で働き盛りの頃、女性は自分の子供が幼く、育児を頑張っていた頃に戻ろうとする傾向があります。

回帰型になりやすい傾向の高齢者の方とは

回帰型の方は、自分が頑張っていた時代、輝いていた時代の言動が現れることが多いです。

そのため、自分の人生を切り拓いてきた、または若い頃から夢を追いかけて頑張ってきたような方が多いと言われています。

回帰型になったときの症状

回帰型の方は、介護者にとって思わぬ場所に出掛けようとすることが多いです。

男性の場合、定年退職しているのに「会社に行ってくる」「(営業先から)会社に戻る」など、あたかも仕事をしているかのようなことを口にして出かけようとします。

農家の方なら「畑や田んぼに行く」、畜産の方なら「牛や豚の世話をしてくる」といった言動が見られることも。

一方で、女性からは育児は終わっているのに「赤ちゃんを家に置いて出てきたから帰ります」「小学校から子供が帰って来るから帰ります」などの言葉が多く聞かれます。

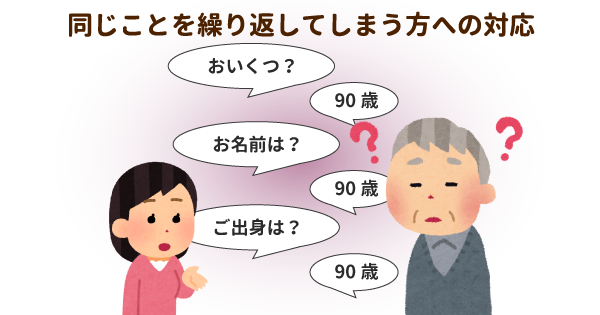

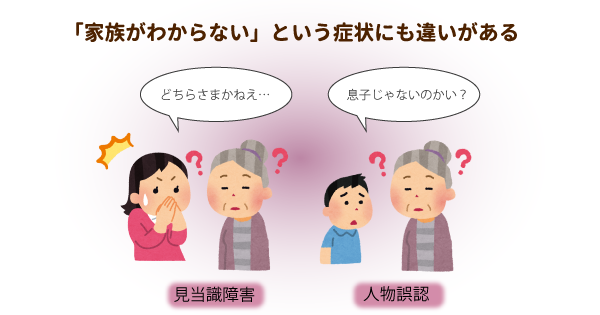

また、見当識障害により、周囲の介護者を自分の配偶者だと思ったり自分の親だと思ったりすることがあります。

回帰型の方に対応するときのポイント

回帰型の方と接するときのポイントは、本人の認識を否定しないことです。

回帰型の方がそわそわし始めたとき、介護者が気づいて声をかけると、その方はいろいろな理由を言って出掛けようとします。

そんなとき、無理やり引き止めたり、見当識障害による間違った認識を訂正したりすることがないようにしましょう。

そのように対応した方が良い理由は、いくつかあります。

否定せずに受け入れることで、落ち着いてくれる場合があるから

回帰型の方が出かけようとするとき、「ここは介護施設ですよ」「もう退職していますよ」という対応で否定するのではなく、「今日は会社はお休みですよ」「子供さんはまだ学校から帰っていませんよ」などと、本人の認識を受け止めてからその場に留まるように促しましょう。

本人の認識を受け入れて対応をすると、落ち着いてくれる方が多いのです。

逆に、本人の認識を否定したり訂正したりすると、怒って余計に出掛けようとする場合があります。

それから、一度は落ち着いても、介護者の説明に心から納得できなかった場合はまたどこかへ出掛けようとする方がいます。

こうした場合は、「私も同じ方向に帰るので一緒に帰りましょう」などと話して、しばらく一緒に歩いてみましょう。

安心してもらえる環境をつくる必要があるから

回帰型の方は、若い頃の言動が現れたり、現在の状況を把握している言動に戻ったり、を繰り返しています。

これには本人にとって過ごしている場所の居心地が悪いといった環境的要因、介護者や周囲の人を信頼できていないといった人的要因が関係している可能性があります。

回帰型の人は現在の状況に不安を抱えており、過去に安心を求めているのかもしれませんね。

本人を不安にさせないためにも、回帰型の方が認識している状況(過去)に合わせて介護者が対応し、本人の混乱を避けることが大切です。

例えば、本人が若かった頃の友人だと思って声を掛けられたら友人になりきって返事をし、ご近所さんだと思って声を掛けられたらご近所さんになりきって返事します。

本人にとって、どんなときでも安心できる対応をしてもらえると理解できれば、回帰型の方が若い頃に戻りたくなる理由がなくなるのかもしれない…と私は考えています。

回帰型の方の事例と対応方法

それでは、これまでの話を踏まえて、回帰型の方にどのような対応をすれば良いのか、具体例を用いて説明しますね。

「子供が帰ってくるから」と言って自宅へ帰ろうとするBさんのケースをお話しします。

私が以前、勤めていた職場にいた80代の女性のBさんは、夕暮れどきになると頻繁に「学校から子供が帰ってくるから、晩御飯の準備をするために帰ります」と言っていました。

ある日、Bさんが建物内を歩いて転倒したら大変だと思い、周囲のスタッフのひとりが「子供さんはまだ帰ってきてませんよ」と伝え、椅子に座らせようとしたことがありました。

するとBさんは「まだ帰らなくて大丈夫なのね」と納得し、落ち着いて座ってくれたのですが、暫くするとまた同じことを言いながら立ち上がります。

すかさずスタッフが先ほどと同じことを言うと、Bさんは次第にイライラした様子になり、怒りながら施設を出て行こうとしました。

そのBさんの反応に、対応していたスタッフもイライラして次第に声が大きくなっていき、言い方もきつくなりました。

そうこうしているうちにBさんが怒りながら歩きだすと、スタッフは仕方なく転倒しないように一緒について歩きます。

でも、Bさんはそのスタッフについて邪魔をしてくる存在だと認識しているため、「ついてこないで」と鬼の形相で言いました。

無理に引き止めないようにすることが大切

このBさんの事例の場合、最初にBさんから「帰る」と言われたときに、スタッフは「私も丁度帰る時間なのでご一緒しますね」などと伝えた方が良かったでしょう。

事例に出てきたスタッフは、Bさんが歩いて転倒しないようにと必死に引き止めましたが、医療でも介護でも、被介護者を転倒させないことを何より優先しているような現状に、私は疑問を感じています。

例えばBさんの場合、ただ歩かせないように徹するのではなく、転倒しないように歩いてもらうために、怒りの感情を抱えたまま歩行させない状況をつくることを優先すべきだったと思うのです。

もちろん、高齢者の方は私たちよりも視野が狭くなっており、視力も弱く、そのうえ身体の筋力低下しているため転倒しやすいことが多いのは事実です。

しかし、被介護者が感情的になっていると、周囲の環境を冷静に確認しにくい状態で歩くことになるため、よりいっそう転倒のリスクが高まります。

被介護者の方が感情的に歩くような状況をつくらないためにも、介護者は無理に引き止めないようにすることが大切なのです。

回帰型の方が落ち着いてくれた対応方法

このBさんの事例の場合、私は以下のように対応しました。

私はスタッフと交代し、Bさんと偶然会ったような口振りで話しかけると、Bさんは私を近所のCさんだと認識しました。

(このように、見当識障害で介護者を間違えて認識してしまう認知症の方には、思い切って違う人間になりきって話しかけてみるのもひとつの手段です。)

そこで私がCさんになりきると、Bさんは子供への思いや、スタッフへの怒りの感情を話してくれました。

Bさんの話が落ち着いたとき、私は「子供さんはBさんの妹さんの家に遊びに行っているから、今日はゆっくりできますよ」と伝えると、Bさんは「え?Dの家にいるんだったかな?」と応えました。

そのBさんの反応を見て、私は「そうですよ。だから今夜はここで晩御飯を食べてから帰りましょう」と伝え、食堂に誘導。

するとBさんは「そうだったね。忘れてた。ご飯をいただいてから帰りますね」と笑顔で自分の席に座り、食事をしてくれました。

このとき、Bさんが戻りたかった過去とは、Bさんの人生のなかで最も苦労した時期でありながら、誇りを持っていた"子育て時代"だったのです。

当時の記憶は、Bさんにとってとても大切なもの。

だからこそ、介護者はそれを否定せず、当時に戻りたいという本人の気持ちを受け止めることが大切なのです。

回帰型の方の対応に困ったときには、気持ちに寄り添いながら対応することを意識してみてくださいね。

次回は「遊離型」についてお話しします。