みなさん、こんにちは!デイサービスで看護師をしている、認知症LOVEレンジャーの友井川 愛です。

今回は、認知症の方の「食事拒否」について話していきます。

認知症ケアをしていくなかで、ご飯を食べてもらえなくて困った経験がある方も少なくないと思います。

私も新人の介護職員だった頃、認知症の方にご飯を食べてもらえず、そしてその理由がわからずに困った経験があります。

水分補給もしてもらえない、どうやったら食べてもらえるのか方法もわからない。

そうこうしているうちに食事の時間がどんどん過ぎていくと、介護士としては周囲が気になり焦ってしまいますよね。

しかも、追い打ちをかけるように先輩介護士からは、○○さんは毎食○kcal、水分は○cc必ず摂ってもらうようにと指示され途方にくれたものです。

今になって考えると、当時の私は認知症の方の食事に関する知識も経験もなかったので、できなくて当然のことなのですが(笑)。

それに、決まった摂取量をクリアしないといけないという考え方は、認知症の方の気持ちよりも職員の業務を優先しているような気がして嫌でしたね。

さあ、それでは本題に入ります。

認知症の種類と食事拒否の症状

ご飯を食べてもらえないといっても、食べることはできるけど食べたくないのか?食べたいけど食べられないのか?という違いがあります。

これは認知症の種類によっても違いがあったり、食事環境が原因であることも考えられます。

認知症の種類別にお話ししますね。

1.アルツハイマー型認知症と食事

中核症状(脳の細胞が壊れることによって起こる症状)の影響によって、食べ物を食べ物として認識できなくなることがあります。

また、お箸やスプーンなども上手に使用することができなくなったり、集中力が散漫になったりすることで、食べることを途中で止めてしまうことがあります。

2.レビー小体型認知症と食事

パーキンソン症状もでるため、日内変動(1日の中で体温や血圧などを変動させている体内の生活リズム)の影響を受けやすく、食事の行動が変化します。

手の震えが起こり、お箸やスプーンが使いにくくなることがあります。

また、距離感がわからなくなって食べ物を上手に掴めなくなったり、幻視で虫が見えるといった症状が出たりするため、食事を拒否することがあります。

3.脳血管性認知症と食事

脳梗塞による後遺症で麻痺が起こった場合、手や指の麻痺によってお箸やスプーンを使用するのが難しいことがあります。

また、麻痺により口が開かないことで食べにくいことも考えられます。

4.前頭側頭型認知症と食事

食事摂取方法に変化が起き、過食、早食いをすることがあります。

他人の食事を食べてしまったり、食事中でも急にその場から離れたりしてしまうことがあります。

症状に適した食事介助の工夫

食事は、ただ命を維持するために栄養を摂るだけでなく、食べる楽しさを実感することができます。

それでは、認知症の方の食事介助はどのようにすれば良いのでしょうか?

1.食べやすい姿勢になってもらう

姿勢を整えてもらう理由は、食事を楽しんでもらいやすくするため、そして誤嚥防止のためです。

食卓に向かって座ったときに、テーブルの高さを気にしましょう。

テーブルの位置が高すぎると、前傾姿勢がとりにくいので誤嚥しやすくなります。

ポイントは、膝を90度に曲げた状態で足の裏をしっかり床につけ、両手をテーブルに置いたときに肘が90度に曲がっていることです。

テーブルがお腹の位置と同じ高さにならないと、実はかなりご飯が食べづらくなるので注意しましょう。

2.好きな食べ物を提供することで、食欲を出してもらう

食事がなかなか進まない場合、メニューを変えてみましょう。

その方の好物を提供することで食欲をそそり、他の食べ物も食べられそうなら、少しずつ違う物を提供していきましょう。

3.お箸で食べてもらう

高齢者の方は、お箸を使うことに慣れている方がほとんどです。

なかにはお箸で食べることで食べこぼしが多くなる方がいるかもしれませんが、スプーンで食べる方が誤嚥を起こしやすいので、できる限りお箸を使って食べてもらいましょう。

4.食べ物を認識してもらう

食事をテーブルにセッティングしたのになかなか食べようとしないときは、料理を食べ物だと認識できていないことが考えられます。

その場合は「これは○○ですよ」と、どのような味がする食べ物か本人に説明してみましょう。

そして最初の数口を介助してから、後は本人にお箸などを持ってもらうと食べられることがあるので、ぜひ試してみてください。

また、空間失認といって、テーブルにあるお皿やお茶碗が立体的に見えていないことが考えられます。

他にも、半側空間無視の方の場合は、片側にしか注意がいかないことも…。

このような場合は、認識できるところへ食器を動かしたり、他の食べ物にも注意がいくように声かけをしてみましょう。

落ち着いて食事ができる環境に

認知症の方が食事への意欲を妨げないように、ご飯を食べる環境を整えることも重要です。

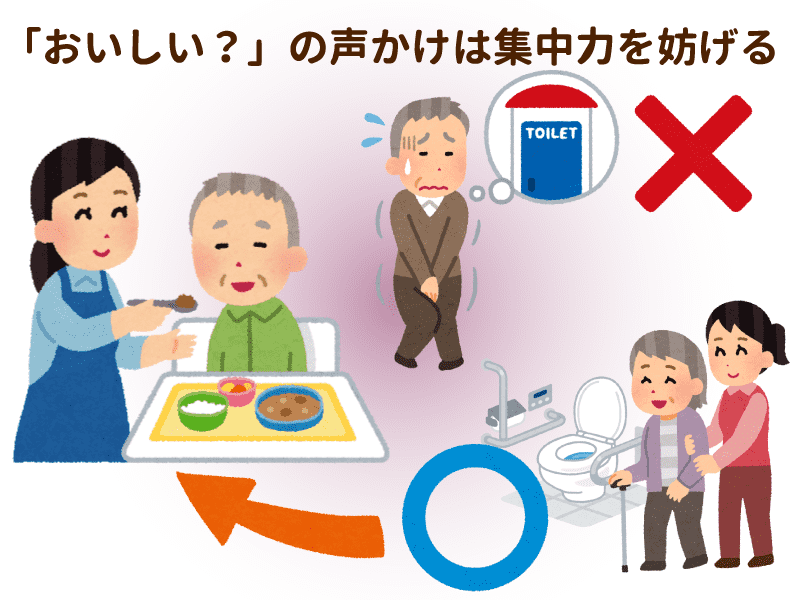

1.集中力を妨げない環境づくり

今まで普通に食べていたのに突然食べることを止めてしまったり、その場から離れたりする原因として、集中力の低下が考えられます。

食事以外に注意がいかないよう、テレビのボリュームを下げる、柄のあるお皿やテーブルカバーを使用しないなどの対応をしましょう。

また、食事中に「おいしい?」などと声をかけることが集中力を妨げたり、誤嚥のリスクを高めてしまうので気をつけてください。

2.食事前にトイレ誘導

認知症の方に落ち着いてご飯を食べてもらうために、食事前にトイレを済ませておくことも大切です。

食事中に尿意を催してしまうと、認知症の方としては「漏らしてしまうのではないか」と不安になり、ご飯を食べることに集中することができなくなります。

さて、今回はここまで!

ご飯を食べない理由は、認知症の方それぞれだということがわかっていただけたでしょうか。

その方の様子をしっかり観察することでわかってくることがたくさんあるので、焦らずトライしてみましょう!

次回は【一人で頑張らない】をテーマにお話しします!

今回のテーマまとめ

- 認知症の種類によって、食事拒否の原因が違うことを意識しましょう

- 食事介助をするときの工夫をしてみましょう

- 食事をするときの環境づくりにも気遣ってみましょう