特別養護老人ホーム裕和園の髙橋秀明です。

住み慣れた自宅を拠点に生活し続けたいと願っても、本人が認知症により要介護状態になると、そうはいかない現実に直面します。

本人を取り巻く家族が自宅生活が困難だと判断すれば、住み替えざるを得ません。その選択肢の一つが、特別養護老人ホーム(以下:特養)です。しかし、特養は一般的に「待機者が多い=入所するまでの期間が長い」と認識されています。とはいえ、特養に入所できるまでの長い期間自宅生活を送り続けることは、さまざまな課題を引き起こします。

そこで、今回は特養の入所待ち期間中の過ごし方についてお話いたします。

特養の法律的な定義

特養は1963年に制定された老人福祉法により創設され、約60年の歴史がある施設です。そのため、「老人ホーム=特養」というイメージを持っている方も多いでしょう。

老人福祉法により創設された特養は、介護保険法では「介護老人福祉施設」として規定されました。わかりにくい話ですが、老人福祉法上の名称は「特別養護老人ホーム」、介護保険法上の名称は「介護老人福祉施設」なのです。

特養と介護老人福祉施設の入所に関しての法令では以下の通り示されています。

特別養護老人ホーム

老人福祉法 第二十条の五

特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。

介護老人福祉施設

介護保険法 第八条27

この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。

これらのことから、常時介護を必要とする人向けの施設ということがわかります。どちらの法律においても、対象者やサービス内容に違いはありませんが、施設入所の要件が2015年の介護保険法改正により、原則要介護3以上となりました※。

※要介護1又は2で居宅での生活が困難なことについてやむを得ない事由があると認められる者については、特例的に施設入所の対象となる。

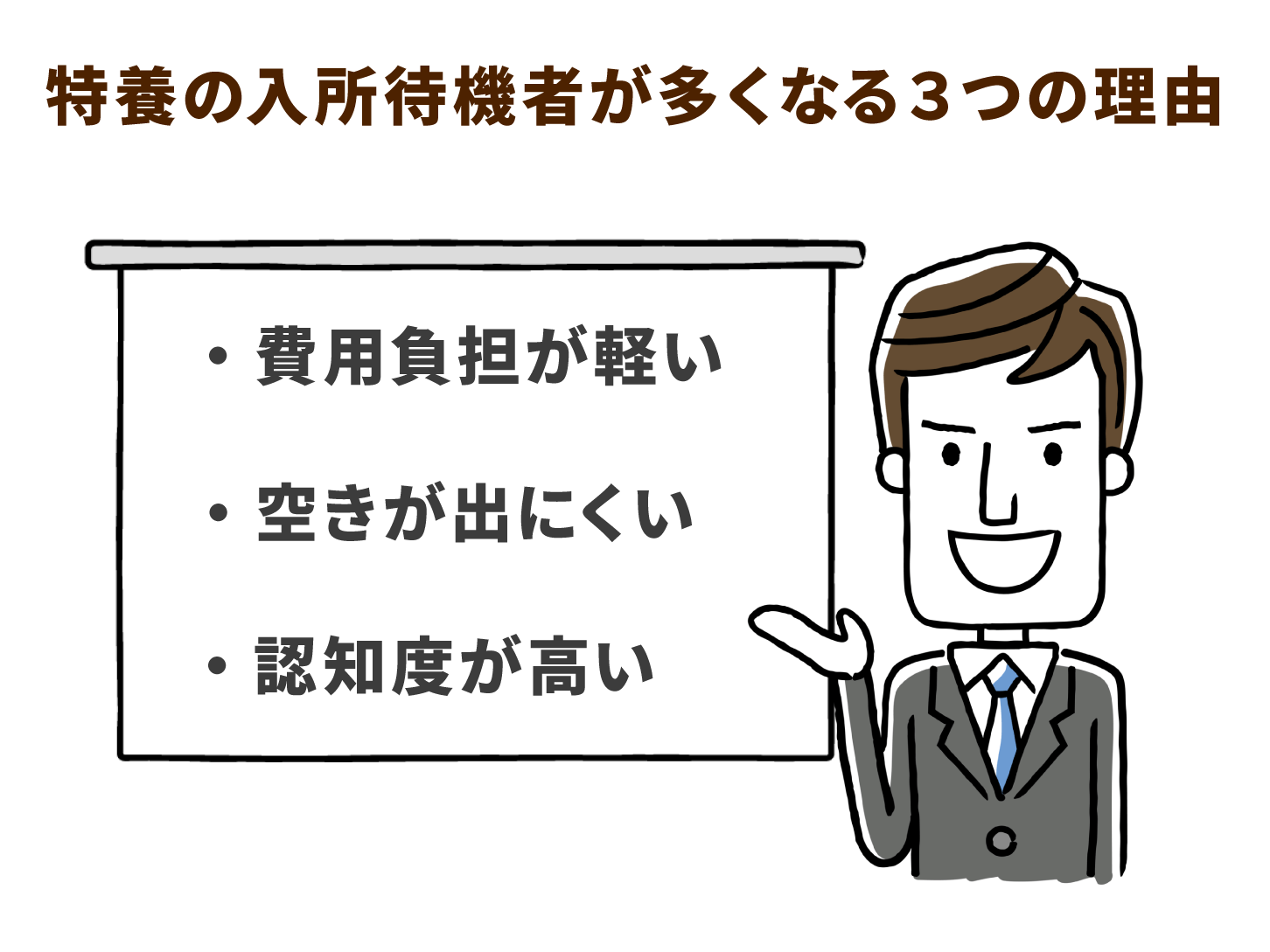

特養の待機の現状と理由

2019年の厚労省の調査によると、全国で約29万人もの方が特養の入所を待機している状態であることが明らかになっています。なぜこんなにも、特養を待たれている方が多いのか、その背景を考えてみましょう。

- 1.ほかの入所系サービスと比較すると費用負担が軽い(従来型特養、多床室が一般的な特養の場合)

-

特養の費用負担の大きく分けると以下の通りです。

- 介護保険の介護福祉施設サービス費

- 食費や居住費(条件によっては減額がある)

- その他の費用

ただし、ユニット型特養(10名前後の少人数単位で生活するスタイルで、居室は個室が基本)は、居住費が従来型特養に比べて高額です。そのため待機者は従来型特養と比較すると少なくなっています。

- 2.長期利用される方が多く、空きが出にくい

-

特養の基本方針には「可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭において…入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない」とあります。

しかし、特養入所後は長期に施設生活を営まれる人が多く、居宅復帰される人は少数(厚労省データでは特養入所者の数%)にとどまります。また、特養は看取り介護の体制を整えているところも多く、終身利用をされる方も多くいます。本人や家族の安心感にもつながっていると考えます。

- 3.入所系サービスの中で、特養の存在が認知されている

- 先にも述べましたが、特養は歴史を積み重ねてきたため、国民にその存在が浸透しています。認知度が高いために入所申込者数も増え、待機者が多くなると考えられます。

待機者数が多いと言われる特養ですが、待機者が実質ゼロと言われる地域もあります。都市部ほど待機者が多いというデータもあり、地域差が確認されています。最近では、都市部から移住し、地域の特養に入所するケースもみられますが、国が推奨する「地域包括ケアシステム(高齢者が住み慣れた地域で生活を継続)」と反する状況が生じる可能性もあります。市区町村によって社会資源(施設などのサービス)の量も違いますので、お住いの市区町村窓口や地域包括支援センターに確認することをお勧めします。

入所待機期間で活用したい介護施設

最後に、さまざまな事情から施設入所を選択せざるを得ない状況の中、特養の待機期間になってしまった際の選択肢についてお伝えします。

特養以外の施設を選択する

- 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅

- ここ数年整備が進み、一昔前に比べると有料老人ホーム(介護付き・住宅型)や、サービス付き高齢者住宅などの数が格段に増えました。有料老人ホームと聞くと、非常に高額な施設をイメージされる方もいるかもしれませんが、最近では入居一時金が不要であったり、月額利用料が以前に比べてリーズナブルな施設もあります。また、自宅から有料老人ホームまたはサービス付き高齢者住宅を経て、特養に入所するケースも実際に見受けられます。ただし、将来的に特養に入所するための一時的な利用をする際は、入居前に費用や退去する際の留意点などを忘れずに確認しましょう。

- 認知症対応型共同生活介護

- 通称「グループホーム」と呼ばれ、その名の通り「認知症の状態」にあることが入居条件です。また、特養と根本的に違うのは、食事の提供方法と医療職の配置義務です。特養の食事は、いわば給食型(提供される仕組み)ですが、グループホームは原則、買い出し・調理・食事までをスタッフと入居者が共同で行う仕組みです。また、特養では看護職員の配置は必須ですが、グループホームでは看護職員の配置義務はありません。注意したいのは、グループホームは地域密着型サービスに分類されており、原則本人の住民票のある市区町村の事業所しか入居できません。

- 介護老人保健施設

- 通称「老健」と言われる施設です。老健は、「居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し…日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」と定義されており、長期入所を目的とした施設ではありません。しかし、特養待機者を受け入れている施設もありますので、一概に選択肢から除外せず、見学をして話をよく聞いてみることも大切です。

- ケアハウス

- ケアハウスには、種類が2つあります。一つは自立した生活に不安のある60歳以上の方が利用できる施設、もう一つは特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設です。前者は、介護が必要な状態になると退去の可能性がありますが、後者は介護が必要な状態になっても介護を受けることができます。施設によっては、看取りに対応しているところもあります。

今回は特養の現状とその待期期間をどのように過ごしたらよいのかについてお話をしました。私は現在、特養を生業の場にしていますが、選択肢は特養だけではなく、複数あるのだと視野を広げることが大切です。今回の話を一つの参考にして、選択肢が増えるキッカケになればと思います。