こんにちは。デイサービスで看護師として勤務している、認知症LOVEレンジャーの友井川 愛です。在宅介護で奮闘しているみなさんに、看護師目線で認知症介護のポイントをお伝えしていきます。

今回のテーマに入る前に、少し私自身のことをお話しさせていただきます。

私は執筆経験でいうとあまり長くなく、群を抜いて認知症の専門知識があるわけでもない。そんな私が介護の教科書での連載コラムを受け持つのは恐れ多いと感じていました。ですが、今まで認知症ケアを続けてきた中で自分が感じてきた疑問や、認知症を患っておられる本人、介護されているご家族と接していくうちに知った悩みや問題点などについて考えるようになって初めて気持ちが固まりました。

介護の教科書を通して多くの反響をもらったり、コメントをいただいたりする度に、みなさんの力になりたいと願ってやみません。私は、認知症の方が大好きでご家族のサポートがしたいのです。この思いをみなさんにお届けしていきたいと考えています。

少し長くなってしまいましたが、さっそく今回のテーマ「レビー小体型認知症の症状への対応について」をお伝えしていきます。ぜひ参考にしてみてください。

レビー小体型認知症の主な8つの症状

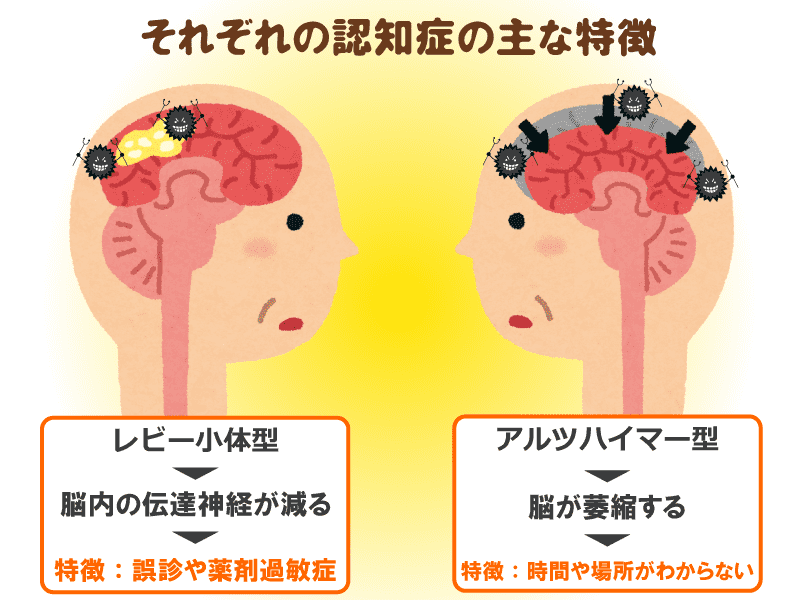

レビー小体型認知症は脳内の神経伝達物質が減ることで発症し、パーキンソン病との関係も深く、認知症の中でも診断や治療が難しいと言われている認知症の種類のひとつ。誤診が起こりやすく、薬剤過敏症が見られるのが特徴として挙げられます。

レビー小体と呼ばれる神経細胞にできるたんぱく質が神経細胞を壊していくため、神経がうまく伝えられなくなることで認知症の症状が起こります。パーキンソン病だと脳幹という場所に出現しますが、レビー小体型認知症では脳幹だけではなく大脳皮質全体に出現すると言われています。

パーキンソン症状を伴っているタイプの認知症なので、パーキンソン症状の改善するお薬が効きすぎると幻視が強くなったり、認知機能の改善するお薬が効きすぎると歩行状態が悪くなるなど、お薬の選択や量の調整が難しい病気なのです。そのため、専門医でも診断が難しいと言われており、正確な診断が重要になります。

では、どんな人が発症しやすいのでしょうか?知っている方も多いかもしれませんが、勤勉、高学歴な男性、70~80歳代に発症する方が多いと言われています。レビー小体型認知症は発症に気づいたときにはすでに悪化していることが多く、誤診が起こりやすいとお伝えしましたが、その原因のひとつには、他の病気から移行することが挙げられます。

例えば「アルツハイマー型認知症」や「うつ病」などです。そして、典型例が「パーキンソニズム」「認知症状」「うつ状態」が揃っている状態なのですが、最初の数年間はパーキンソン症状しかみられず、その後に認知症の症状が現れるパターンや、最初はうつ状態で、次第に認知症の症状やパーキンソンの症状が現れるパターンがあります。

こうしたことから、レビー小体型認知症の診断ではなく別の病気の診断をされ、その病気のお薬の作用からせん妄などの症状が見られるようになってようやくレビー小体型認知症だとわかることがあるのです。

次に症状のいくつかをご紹介します。

- 幻視

- よく子供がいる、小動物がいる、など実際にはいないものが見えると訴える

- パーキンソン症状

- 小刻み歩行、手足のふるえ、すり足、筋肉が固くなる、よく転倒する

- 猫背

- 体が左右どちらかに傾く、関節が滑らかに動かず、カクカクと抵抗する動きがある(歯車様筋固縮)

- 状態の変動がある

- 認知機能が日内で変動し朝、夕でも激しい変動が見られ、別人のようになることもある

- 意識レベルが低下しよく眠る状態になる。

- 表情は暗くうつろな状態になる

- 薬が服薬できない

- 歩けないほど薬が効きすぎる

- レム睡眠行動障害

- 睡眠中に見る夢に反応し体が動くので大声を出したり暴れたりする)

- 視覚失認

- 空間の物の形、位置を正しく把握できないので人物を認識できずに目を合わせられない

「レム睡眠行動障害」はレビー小体型認知症の前駆症状とも言われており、発症の数年~数十年前から発症。さらに自立神経障害が初期の頃から現れます。症状は便秘、起立性低血圧、失禁などの身体症状を伴います。中期以降の進行が早くなり、発病から亡くなるまでの期間はアルツハイマー型認知症よりも早いと言われています。

その人に寄り添い、気持ちを傾けて聞く

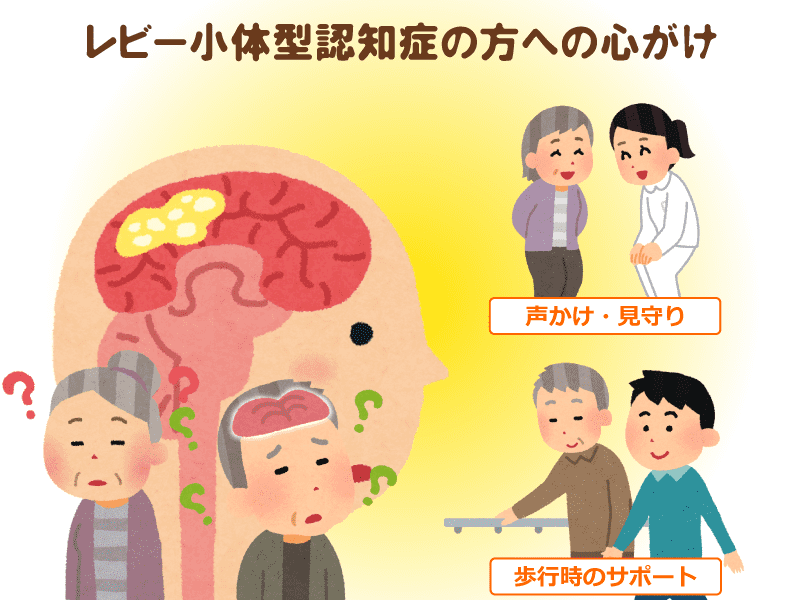

最後にレビー小体型認知症の方への対応方法です。レビー小体型認知症の方は意識がはっきりしているときと、ぼーっとしているときの差がかなりあるので、周りから見ていてぼーっとしているようでしたらそれとなく声かけを行い、状態を確認した上で見守ったり、必要であれば本人にも説明してあげたりしながら歩行時は一緒に歩くなど、転倒しないよう気をつけましょう。もちろん、歩行時につまずくようなものがあれば事前に片づけるなど、環境も整えておくと良いですね。

幻視についてですが、私たちには見えていなくてもレビー小体型認知症の方は実際に見えています。幻視は否定や肯定をしないと言うのが基本的なスタンスですが…。私は、幻視の内容で対応を変えていました。子供が遊んでいるなどの訴えに対しては、楽しい様子であればそのまま話を合わせて聞いたり、ときには私には見えていないことを伝えたりしました。

虫や動物が見えて怖いなら、一緒にその虫や動物を追い払う動作を一緒にしたり、私だけでしたりと状況に応じて対応。その後、何に恐れていたのかを聞いたり、安心してもらうために手を重ねたり握ったりといったコミュニケーションをとることもありました。大切なのはその方に寄り添い、気持ちを聞いてあげることですね。

幻視の原因の中には照明の明るさや壁紙の模様も挙げられるので、なるべく明るさは同じにして、壁紙は模様のない無地にすると良いでしょう。

レム睡眠行動障害は日中の出来事によっては悪夢をみる原因になることもあるので、日中は穏やかに安心できる環境を整えましょう。

また、体を動かすことで生活リズムが規則正しく整いますし、脱水も悪夢の原因となりますので健康管理も大切です。朝、起こすときは体をゆすったりせず、カーテンを開けて自然の明るさで起こしてあげるようにしましょう。

また、自立神経障害の中でも起立性低血圧には注意が必要です。簡単に言うと立ちくらみですね。立ちくらみは皆さんも経験があればわかりやすいと思いますが、転倒や失神がにつながるので危険です。対応としては起き上がるときはゆっくり体の向きを変え、起き上がりましたらその場で足踏み運動を行うのが効果があると思いますよ。

次回は、「前頭側頭型認知症」のお話しをします。

参考までにこちらもご覧ください→第12回「アルツハイマー型認知症について」