株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。

今回は、「介護施設・事業所における入浴支援」について皆さんと一緒に考えられたらと思います。

日本人の一般的な入浴時間は約31分

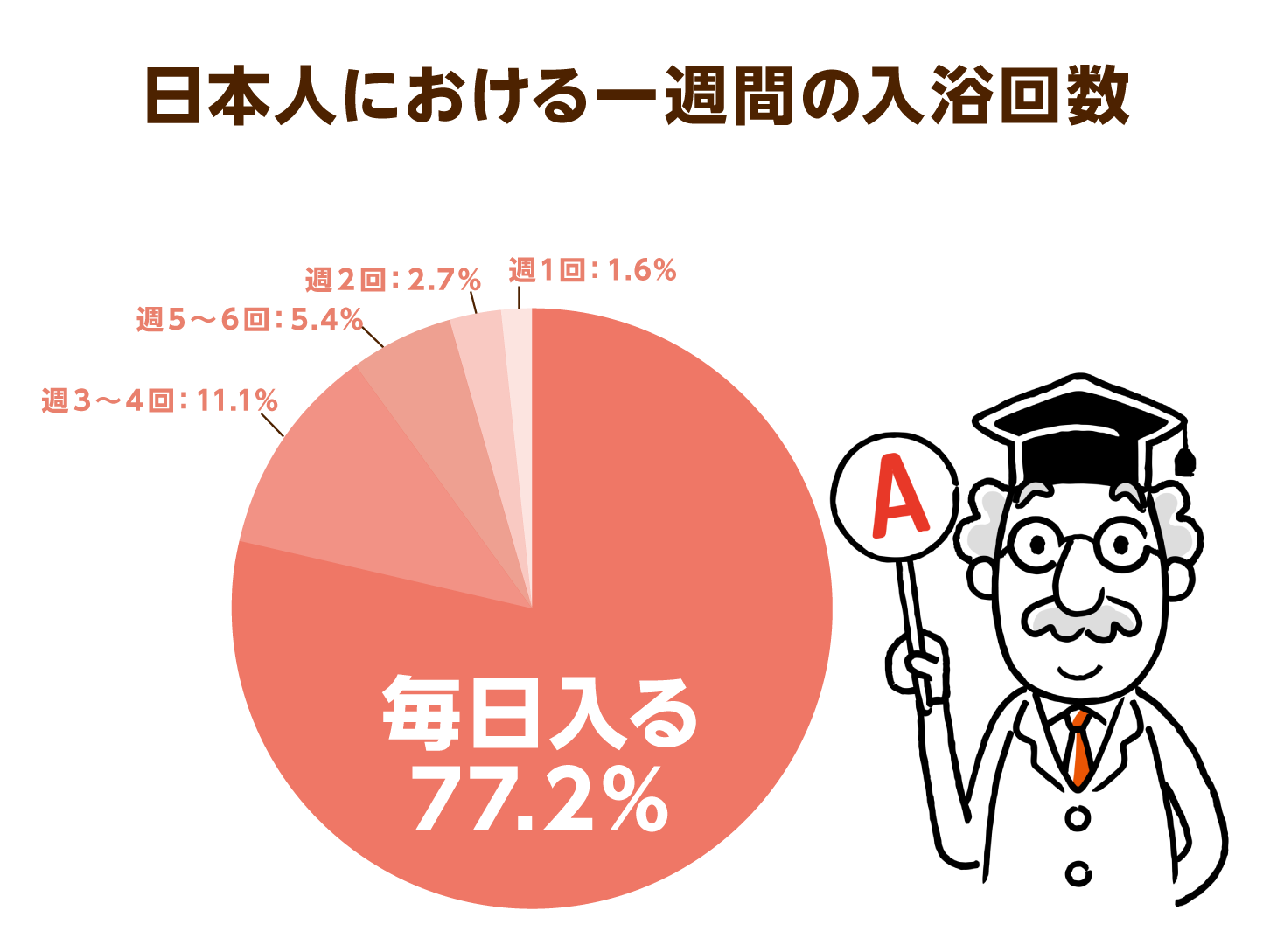

先日仕事で調べものをしていると、ある企業が9年前に行った日本人の入浴に関する調査結果が目に留まりました。それによると、風呂場にいる時間の全国平均は約31分であり、男性は約28分、女性約33分で、平均約31分という結果に。また、湯船に浸かる時間の全国平均は約15分。男女別では男性が約14分、女性が約15分だったそうです。また、別の企業が行った入浴に関する調査によると1週間の入浴回数は「毎日入る」が77.2%。「週3~4回」が11.1%、「週5~6回」が5.4%、「週2回」が2.7%、「週1回」1.6%でした。

この調査結果を知った筆者は、これまで自分が勤めてきた特別養護老人ホーム(従来型、ユニット型どちらも)やグループホーム、デイサービスで日本人の平均入浴時間を利用者の方一人ひとりに費やした場合、1日(毎日)にどれぐらいの入浴支援時間が必要になるのか計算してみました。結果は以下の通りです。

- 従来型特養52名=1,612分(26時間52分)

- ユニット型特養1ユニット10名=310分(5時間10分)

- グループホーム1ユニット9名=279分(4時間39分)

- デイサービス15名=465分(7時間45分)

著者が勤務していた各介護施設の定員数×31分(日本人の平均入浴時間)

冒頭でご紹介した調査結果は、日本人の「一般的な暮らし(のひとつである入浴のこと)」が統計化されたものなのですが、ご覧の通り従来型特養は1日24時間では足りず、ほかの介護施設も毎日これだけの入浴支援時間を確保するのは難しいのが現実。入浴前・入浴後の支援に要する時間も加えれば、なおのことです。となれば、入浴時間・湯船につかる時間を減らす、もしくは入浴回数を減らす(毎日入浴ではなく週〇回とする)しかありません。

この介護保険施設・事業所の現実は、介護施設に入居する要介護状態にある方たちを、日本人の一般的な暮らしから遠ざけてしまっている現実でもあるわけです。

介護報酬改定により個人ユニット型の人員配置基準が緩和

今年に入り、2021年度における介護報酬改定の内容が示されました。その中には、個室ユニット型の定員を、現行の「概ね10人以下」から「最大15人」までとする人員配置基準の緩和が含まれています。この基準緩和の結果は、「人員の確保が難しいうえに、そもそもの労働者の数が減ってきている。だから、配置基準を緩和しないと事業が回らない」という主張が介護保険施設(事業)の経営層から介護給付費分科会やそのほかの会議で出されたことが大きく影響していると思われます。

筆者はその主張(結論)に至るまでの議論の中で、「日本人の一般的な暮らしを基準にして要介護状態にある方たちへの支援を考えることはしなかったのだろう」と感じました。というのも、介護保険施設・事業所の入浴支援の現実だけを踏まえても、「配置される介護職員を今よりも減らして、提供する支援量を減らす」という選択肢は筆者には思いつかないからです。

17人の入浴に約9時間かかる計算に…

ここからは介護施設・事業所における入浴支援を考えるのにあたって、一週間に実施する入浴支援回数や時間数について、筆者が以下の状況を基に試算してみました。

- 入居者の方の人数:1フロア40名

- 入居者の方1人あたり:週3回の入浴機会

まず、40名が週3回入浴するので、一週間に実施する入浴支援は120回です。この120回を7日間で割ると、1日に大体17人の方が入浴することになります。この結果を踏まえて17人が日本人の平均入浴時間である31分入浴する場合、1日の総合入浴時間は533分(8時間53分)です。この時間は浴室を使用する総時間数でもあります。

もし1フロアに1ヵ所しか一般浴室(個浴)がない場合、17人の入浴に9時間近くかかることになります。実際には、浴室や浴槽、入浴用品の準備、着替えやバスタオルの用意、入浴後の整容等の支援もありますから、もっと時間を要するでしょう。

運営基準では従来型特養、ユニット型特養の浴室の数は定められていない

ではこの想定を踏まえて、従来型特養とユニット型特養、そしてグループホームの浴室に関する規定を運営基準から確認してみましょう。

指定介護老人福祉施設

第三章 設備に関する基準 第三条(設備)

三 浴室

要介護者が入浴するのに適したものとすること。

ユニット型指定介護老人福祉施設

第二節 設備に関する基準 第四十条(設備)

二 浴室

要介護者が入浴するのに適したものとすること。

※ちなみにユニット型特養の解釈通知には、浴室について以下のとおり規定されています。

(9) 浴室(第2号)

浴室は、居室のある階ごとに設けることが望ましい。

指定認知症対応型共同生活介護

第三節 設備に関する基準 第九十三条

2 共同生活住居は、その入居定員を五人以上九人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。

ご覧とおり、認知症対応型共同生活介護は「5人~9人の入居者の方が生活する共同生活住居ごとに浴室が必要」なのですが、従来型特養、ユニット型特養の場合は「要介護者が入浴するのに適した浴室を設けること」とあるだけで、浴室の数については規定されていません。

読み手(施設開設者)がどうにでも解釈できる、いわば新設施設の建物設計に携わる開設者をはじめとする関係者の方々の考え方如何によって、その施設の浴室の数が決まってくるわけです。

ユニット型特養には「浴室は居室のある『階ごと』に設けること」と解釈通知に定められていますが、グループホームの「5人~9人による共同生活住居ごと」とは異なり、階(フロア)の居住する入居者の方たちの人数は定められていません。グループホームが5人~9人で浴室(個浴)1ヵ所なのに対し、ユニット型特養は何人に対しての浴室数なのかは、やはりその施設の設計に携わる方々によるところなのです。さらに結びのことばが「設けることが望ましい」とあり、「階ごと」に浴室を設けることすらも薄めてくれています。

日本人の一般的な暮らしの統計を基準とすべき

介護保険法の目的には、要介護状態にある方たちの「尊厳を保持」し、「有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように」していくことが記されています。それは、日本人の一般的な暮らしぶりそのものです。

だからこそ、「さらに労働力が減少していく」「より少ない人手でも回る現場の実現」といったことばかりを題材にして、人員配置基準や介護ロボット・ICTなどを議論するのではなく、日本人の一般的な暮らしの「統計」を基準とした、介護施設に入居する要介護状態にある方たちの今の暮らしについて、「検証」することも必要ではないでしょうか。

そのうえで、要介護状態となり、介護施設に入居したとしてもできる限り一般的な暮らしからかけ離れないようにするための人員配置や設備のありかたについて「検討」を重ね、労働力の減少や介護の生産性向上、建築費用には上限がある、などといった現実との折り合いや着地点を、介護事業の制度設計に携わる方々には見出していってほしいと思います。介護施設・事業所における入浴支援から、そんなことを思った次第です。