こんにちは。株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。

第10回「僕が見てきた認知症介護。“清潔を保つためにみんな同じ髪型”、“ご飯とみそ汁とおかずをごちゃ混ぜ”。壮絶だった認知症介護の実態」では、僕が福祉専門学校の学生として実習に行った24年前の特養、そして20年前に特養の生活指導員として出会った認知症の状態にある方たちの姿をお伝えしました。

びっくりされた方も多かったのではないでしょうか?

すべての施設、すべての認知症の状態にある方たちが同様だったわけではありませんが、当時の認知症介護現場の到達点のひとつであったことは確かです。その後、僕と同じ支援専門職の先人たちは「これはおかしい」と、認知症の状態にある方たちの人間らしい生活や住環境を取り戻すことに力を入れてくれました。

そして、なぜあのような認知症介護の過去の状況をお伝えしたかというと、介護保険制度が始まって約20年、認知症に対する理解や行政の政策も進んできたということを実感していただき、これからお話しするさまざまな支援策を知ってもらい、活用してほしいと思っているからです。

そこでみなさんに質問です。

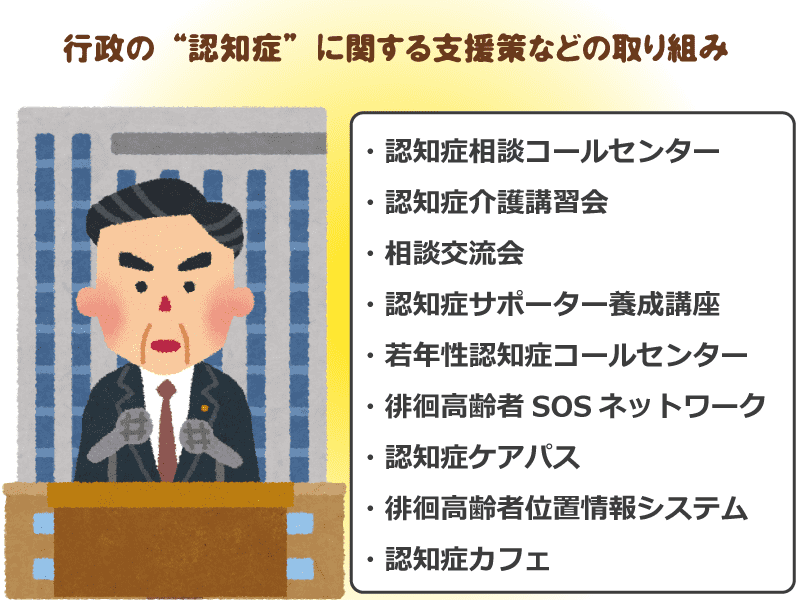

「ご自分がお住まいの行政が行っている“認知症”に関する支援策などの取り組みをどれぐらいご存知ですか?」

今回ご紹介する「行政が行う“認知症”に関する支援策などの取り組み」は、みなさんがお住みの自治体にあるものも多いと思います。知っているか知らないか…。これは大きな違いです。ぜひ知って、活用できるものは積極的に活かしてみてください。

“認知症”に関する支援策や取り組み

国は「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指す」という基本的な考え方に基づく「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」を打ち出し、予算も確保しています。

僕が住んでいる千葉市の取り組みを紹介していきますが、ここで挙げる取り組みは比較的多くの自治体でも行っていますし、この中のうちのどれかは取り組んでいる自治体も多いと思います。

- 認知症相談コールセンター

- 認知症の状態にある方の介護をしている家族の方などが気軽に利用できる相談電話

- 認知症介護講習会・相談交流会

- 在宅で認知症の状態にある方を介護している家族及び地域の方を対象に介護研修を実施

- 認知症サポーター養成講座

- 町内会、学校、商店会、職場、有志などの集まりに講師が出向いて、認知症についての勉強会を実施

- 若年性認知症コールセンター

- 若年性認知症の電話無料相談。若年性認知症に関するさまざまな相談について、専門の教育を受けた相談員が対応

- 徘徊高齢者SOSネットワーク

- 徘徊により行方不明となった場合に、その情報を市の関係機関に提供し早期発見・早期保護を図る

- 認知症ケアパス

- 認知症に対する不安の軽減を図れるよう、症状の進行に合わせて受けられる自治体のさまざまなサービスやその他の支援などの情報をわかりやすくまとめているもの

- 徘徊高齢者位置情報システム

- 認知症の状態の高齢者が徘徊により所在不明となった場合に、あらかじめ所持してもらっている端末機を検索して位置を確認し、早期発見・早期保護により高齢者の安全確保を図る

- 認知症カフェ

- 認知症の状態にある方やご家族、地域住民や専門職などが自由に集い、認知症の症状の悪化予防、家族の介護負担の軽減などを図ることを目的とした集いの場(カフェ)

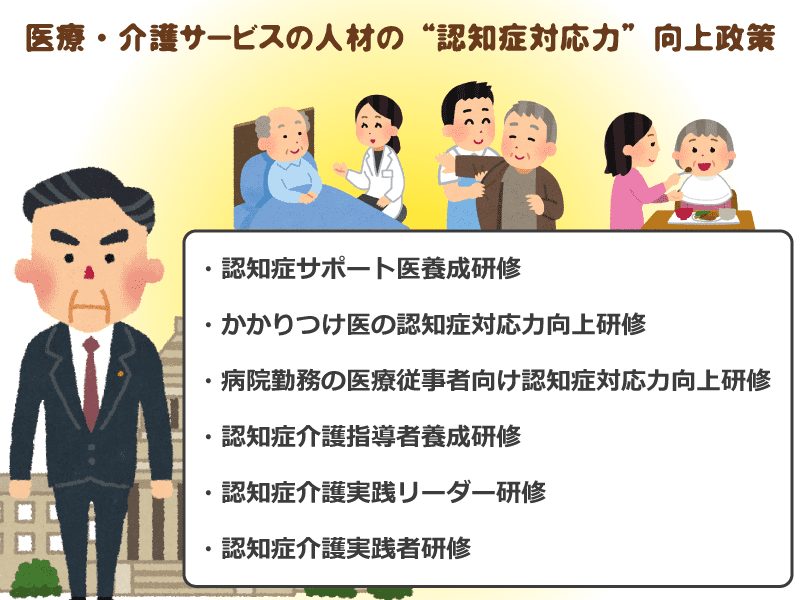

多くの医療・介護職が認知症の対応力向上に動いている

また、国は「認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護などの提供」を目指し、認知症施策を担う医療・介護サービスの人材の認知症対応力を向上させるために以下の政策を行っています(厚生労働省WEB認知症施策推進総合戦略,新オレンジプラン,2005~2014年全国累計)。

- 認知症サポート医養成研修(修了者3,895人)

- 地域の認知症に係る地域医療体制の中核的な役割を担う医師として認知症サポート医を養成

- かかりつけ医の認知症対応力向上研修(修了者4万2,057人)

- 地域の中で認知症の状態にある人を支えていくには、身近なかかりつけ医が認知症に対する対応力を高め、必要に応じて適切な医療機関につなぐことが重要であることから、かかりつけ医の認知症対応力を向上させるための研修

- 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修(修了者1万7,761人)

- 病院勤務の医師や看護師などに対し、認知症の状態にある人や家族を支えるために必要な基本知識などを修得するための研修を実施し、病院での認知症の状態にある人の手術や処置などの適切な実施の確保を図る

- ※要確認。以下は、厚生労働省WEB認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)で公表されている、2013年度末時点までの研修実績です。

- 認知症介護指導者養成研修(修了者1,814人)

- 認知症介護実践者研修などの企画・立案に参画、講師を担当するとともに、介護専門職に対する人材育成の関与に加え、認知症介護指導者自身が所属する事業所を中心とした地域の指導者としての役割も担う者を養成する研修

- 認知症介護実践リーダー研修(修了者2万8,713人)

- 認知症介護技術を指導する能力を高め、チームで認知症介護を推進できるリーダーの育成を目的とした研修

- 認知症介護実践者研修(修了者17万8,645人)

- 認知症介護に関する実践的な知識及び技術を修得することを目的とした研修

認知症への支援はまだまだ完璧ではないけど、 確実に進歩・進展してきた!

今回ご紹介したような専門職の養成は、実施主体を都道府県・指定都市としていますから、自分が暮らしいる行政が行っている「認知症」に関する支援策などの取り組みでもあります。

この他には、認知症に関する詳しい診断、行動・心理症状や身体の合併症への対応、専門医療相談などを行う「認知症疾患医療センター」という医療機関を全国に336ヵ所(2015年12月28日現在 都道府県知事又は指定都市市長が指定)設置したり、その認知症疾患医療センターや医療機関、介護サービス、地域の支援機関の間の連携を図るための支援や、認知症の状態にある人やその家族を支援する相談業務などを行う「認知症地域支援推進員」を市町村ごとに地域包括支援センターなどに配置する(2018年度までにすべての市町村で実施を目標)政策も進められています。

また、認知症サポート医である専門医、医療・介護職員(保健師・看護師・介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士など)といった専門職で構成される「認知症初期集中支援チーム」を2018年度までに全国すべての市町村に設置するという目標が掲げられ、整備が進んでいます。

認知症初期集中支援チームは、医療や介護に受けられていない認知症の状態にある人や認知症の疑いのある人の自宅を訪問し、医療機関の受診や介護サービスの利用を支援したり、認知症の状態に応じた助言などを行ったりといった、認知症の早期診断・早期対応のための体制です。

このような取り組みも、わが街の「認知症」に関する支援策と言って良いでしょう。

少しずつ整備されてきた「認知症」に対する支援策ですが、第10回「僕が見てきた認知症介護。“清潔を保つためにみんな同じ髪型”、“ご飯とみそ汁とおかずをごちゃ混ぜ”。壮絶だった認知症介護の実態」で書き綴った、僕が福祉専門学校の学生として特養に実習に行った24年前、そして特養の生活指導員としてチヨジさん・リンさんと出会った20年前には存在していませんでした。

それが2018年の今(現代)、存在している。これは、世の中の「認知症」に対する理解や支援策などは、確実に進歩・発展してきているということです。

今(現代)だけを見ると「この程度か」「これだけか」と感じてしまうかもしれませんが、認知症の状態にある人たちの過去を少しは知る僕には、「ここまで来た」「これだけになった」と思えるのです(もちろん、「これで良い」「これで十分」とは思っていませんが)。

僕は「介護の教科書(介護✕認知症)」を通じて、「なりたくなくてもなる可能性があるのが認知症」「原因疾患の約70%を占める退行変性疾患はかなり研究などが進んできたとはいえ、未だに根本的に治す治療法や治療薬はない」ということもお伝えしました。

現時点では誰であっても、これらの認知症の現実を受け入れるしかありません。ですが、認知症になったら「人に非ず扱い」だった…から、徐々に徐々に「認知症になっても人としての暮らしができるように」という意識や取り組み、支援策が模索され続け、実践もされてきています。

だからこそ、みなさんへの質問なんです。「自分が住んでいる行政が行っている“認知症”に関する支援策などの取り組みをどれぐらいご存知ですか…?」と。それは、認知症(認知症介護)に挑むとき「あなたは一人じゃないですよ」ということを知ってほしいということなのです。