みなさん、こんにちは。株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。

第99回では、介護者が“なんでもしてあげる介護”ではなく、入居者さんが自分で“できるようにする支援”についてお伝えしました。

しかし、支援者によっては自分で“できるようにする支援”を行おうとすることで、本人に"やらせる"ことが良いという考えになってしまう危険性があります。

認知症の方の有する能力に応じながら「人として当たり前の暮らしをする」という視点を取り入れ、"やらせる"介護にならないようにするためには、アプローチに工夫をすることが必要です。

そこで今回は、認知症の状態にある本人の意思や感情、意欲(その気)を「引き出す」ためのアプローチについてお伝えします。

認知症の状態に合った支援をしているかが大切

僕がホーム長を務めていた認知症対応型共同生活介護(グループホーム)では、できる限り、日々繰り返される生活行為において入居者さんに有している機能や能力を発揮してもらうことを支援方針としていました。

この支援方針が定められてからは、食事は施設側による提供型から、入居者さんたちによる自炊型に変更されました。

そこで、メニューは入居者さんと職員が相談して決めていたのですが、自炊型としてから半年が経った頃のメニュー決めは、いつもこのようなやり取りでした。

職員:「今日のお昼は何を食べますか?」

入居者Aさん:「何でもいいですよ」

入居者Bさん:「そんなこと聞かれても…わからないからあなた(職員)に任せるわ」

入居者Cさん:「皆さんと同じで良いです」

職員は入居者さんの意思を確認しているのですが、入居者さんたちの返答から昼食のメニューが具体化できないため、困ってしまいます。すると入居者Dさんは「オレはうどんがいいなあ」と発言。やっと具体的なメニューが飛び出したわけですが、そう簡単にはいきません。

職員:「えっ…Dさん、またうどんですか」

実はこの入居者Dさん、メニュー決めの場で希望するのがいつもうどんだったのです。

こんなやり取りが半年ほど繰り返された頃に、ついに会議の場で、介護職員のなかからこんな意見が出ました。

「入居者さんに食べたいものを尋ねても、答えが返ってくることはないし、入居者Dさんは同じものしか言ってくれません。聞いても無駄じゃないでしょうか?」

実は食事の自炊型に取り組み始めてから半年間、僕らは、入居者さんが「認知症の状態」にあるという前提が抜け落ちていること気づいていませんでした。

その結果が、この介護職員の意見につながっていたのです。

認知症状態の方へのアプローチとして足りなかったもの

認知症の状態(実行機能障がい)があると、「何を食べたいか」という抽象的な質問や、選択肢が多い質問をされると、具体的な選択肢を思い描きにくくなるのです。

また、記憶障がいがあるために、頭の中で思い描けるメニューが特定の2、3品になってしまうことがあり、いつも同じものを選んでしまう場合もあります。

さらに、認知症により、何を食べたいのかわからなくなった自分を“知られたくない”という意識から、自分の意思を表現しなくなったり、ごまかしたり、曖昧にする人もいます。

これらは「認知症の状態」であれば当然のことです。そのため、入居者さんが認知症であることを踏まえたうえで、本人が意思や感情、意欲(その気)を出してくれるようなアプローチが必要だったのです。

グループホームの正式名称は認知症対応型共同生活介護ですから、認知症に対応する(応じる)ことは必須です。

しかし当時の僕らは、認知症の状態であることを踏まえたアプローチをすることなく、"食べたいものを自分で決めることができるようにする支援"という、自分で“できるようにする支援”に取り組んでいたのです。

これでは、ただ単に、“当たり前の暮らし”の真似事をしていただけだったのです。

“認知症の状態に応じた”アプローチとは?

「聞いても無駄じゃないか」という意見が出たそのあとから、僕たちはアプローチの方法を変えました。

入居者さんが “有する能力に応じて”、自分でできることを“できるようにする支援”につなげていくために、本人の意思や感情、意欲(その気)を「引き出す」ための“認知症の状態に応じた”アプローチを行っていきました。

例えば、「メニュー決め(食べたいものを決める)」では、以下のようなアプローチを行いました。

「何を」を具体的に提示する

「何を食べますか?」と抽象的に聞いた場合でも、次には「ご飯にしますか、麺類にしますか、パンにしますか」などと選択肢を具体的に提示して、“何を”のイメージを描きやすいようにしました。

こうすることで、「そうねえ、ご飯が良いわね」などと答えられる入居者が出てきました。

選択肢は少なめに提示する

これはおかずも同様で、「肉にしますか、魚にしますか、野菜にしますか」などと「何を」を具体的にするだけでなく、敢えて少なめに選択肢を提示して聞くようにしました。

魚を選択したのであれば「煮る・焼く・生のまま」といったように、これもまた具体的に、かつ選択肢を少なめにして提示していったのです。

認知症の状態にある方は、複数のことを同時に理解したり、処理することが苦手です。

そのため、このように具体的に、かつ選択肢を少なめにすることは、認知症の方に理解しやすくするためのアプローチの工夫として取り入れたのです。

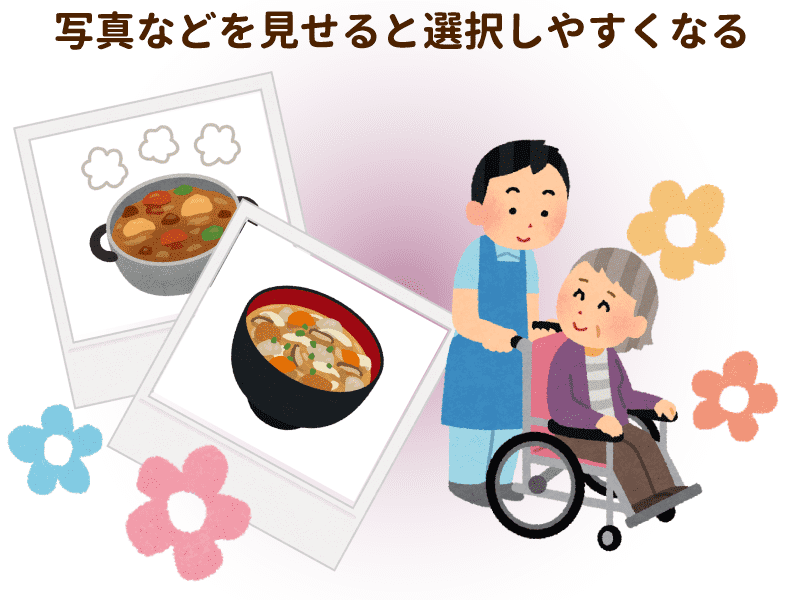

目から入る情報を活かす

その他の工夫として、よりイメージが描きやすいように、料理本の写真や新聞の折り込み広告を見てもらいながら尋ねてみると、「肉が良い」などの意思を表現してくれるようになったケースもありました。

料理本は調理された写真が掲載されていますから、肉・魚・野菜といった具材を選択するだけでなく、「これ美味しそうね」と言いながら、その具材を使った料理を選択することなどもありました。

「認知症の方に対応している」前提を抜け落とさないことが重要

認知症であっても、人として当たり前の暮らしを、私たちと同様に行えるように支援することは、大切なことだと思います。

でも僕は、今回お伝えしたグループホームでの経験から、「人として尊重することは同じだけど、認知症の状態にあるという前提が抜け落ちてはいけない」と思っています。理由は2つあります。

ひとつ目は、認知症の状態に応じた「引き出す」ためのアプローチがないまま、本人の意思などを大切にした取り組みをしても、結局は上手くいかずに“なんでもしてあげる介護”(本人の意思を確認することもなく一方的に提供する)になってしまう可能性があるからです。

ふたつ目は、本人の意思や感情、意欲(その気)など関係なく、とにかく“やらせる”ことだけを求めていってしまう可能性があるからです。

そのようなアプローチでは、「一緒にご飯を作ってくれないと、○○さんのご飯はないからね」といった脅迫とも言える声かけや、「○○さん、掃除をしてください」といった指示命令的な言葉のかけ方のような、支援とは言えない対応をしてでも、"やらせる"という状況を作ろうとすることになるでしょう。

自立支援という言葉に惑わされ、とにかく“やらせる”ことを目的にすると、いずれ認知症の方や要介護者の方を支援者の“言いなりにさせることにつながっていく”危険性があることを忘れてはいけないと、僕は思います。