認知症の方を介護している方のなかには、「何度も同じことを尋ねられて困る…」という悩みを抱えていることが少なくありません。

最初のうちは何とも思わなくても、一日に何度も同じことを質問されると、介護者としてもストレスになってきますよね。

しかし、実は何度も質問している本人も、介護者と同じようにストレスを抱えているのです。

今回は、認知症の方が何度も同じことを聞いてしまう理由についてお話ししたいと思います。

何度も尋ねてしまう原因

何度も同じことを尋ねてしまう認知症の方の場合、身体的な要因として主に3つの要因が考えられます。

身体的な要因

記憶障害

ひとつ目は、記憶障害です。

“たった今”尋ねたことでもすぐに忘れてしまい、同じことを尋ねてしまうのです。

そのほかの症状としては、水を流しっぱなしにしてしまったり、食事をしたことを忘れてしまうなどがあります。

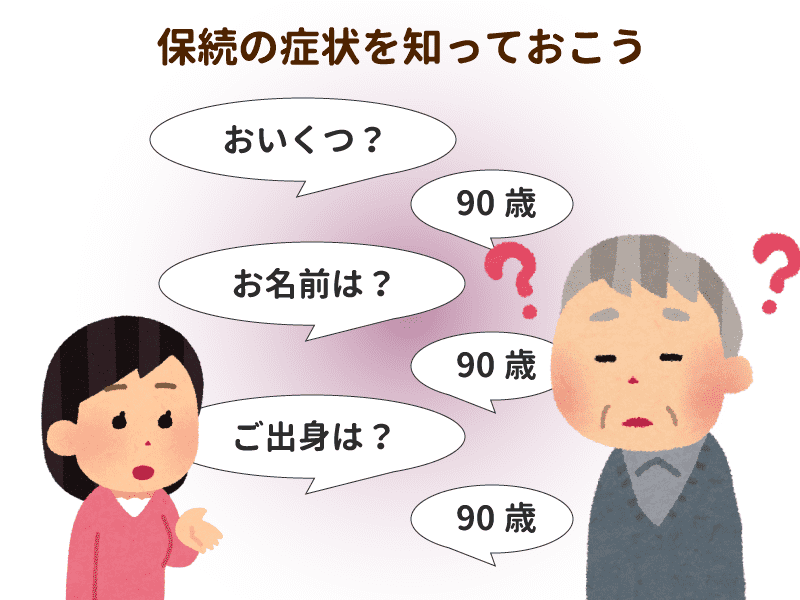

保続

ふたつ目に考えられる要因は、“保続”です。

“保続”という症状は、脳の損傷などによって思考の切り替えができなくなるため、同じ言葉や行動を繰り返してしまいます。

例えば、おいくつですか、と尋ねたあとに「90歳です」と答えたあと、何を尋ねても「90歳です」と答えてしまうのです。

同じ質問をしてくる方はそれと同様に、介護者が会話の内容を変えてみても“保続”の症状によって、元の会話に戻ってしまうことがあります。

見当識障害

みっつ目は、見当識障害により、今おかれている状況が理解できず「今日は何日?今日は何曜日?」などと繰り返して聞いてしまうことが考えられます。

精神的な要因

何度も同じことを聞いてしまう要因は、身体面だけでなく、精神面な問題からも考えられます。

認知症の方は、自分に入ってくるさまざまな情報をキャッチすることが難しくなっているため、不安が強くなっていきます。

もちろん、認知症の方によっても伝えてくる不安の内容は違います。

例えば「私はここにいて良いの?」などと聞いてこられる場合は、「自分は何かを忘れているのでは?」「迷惑をかけているのでは?」という不安を感じている可能性があります。

そして、安心できる状態だと“確認”したくて、何度も同じことを聞いてしまうのです。

不安を煽らない対応が大切

介護者が「同じことを言いだした」という態度で接してしまうと、本人は「ちゃんと聞いてもらえていない」と感じ、余計に何度も同じ言葉を繰り返します。

自分が納得できるような対応をしてもらえないことで、不安を感じてしまうのです。

ここで重要なのは、聞いている本人もストレスを感じているということなのです。

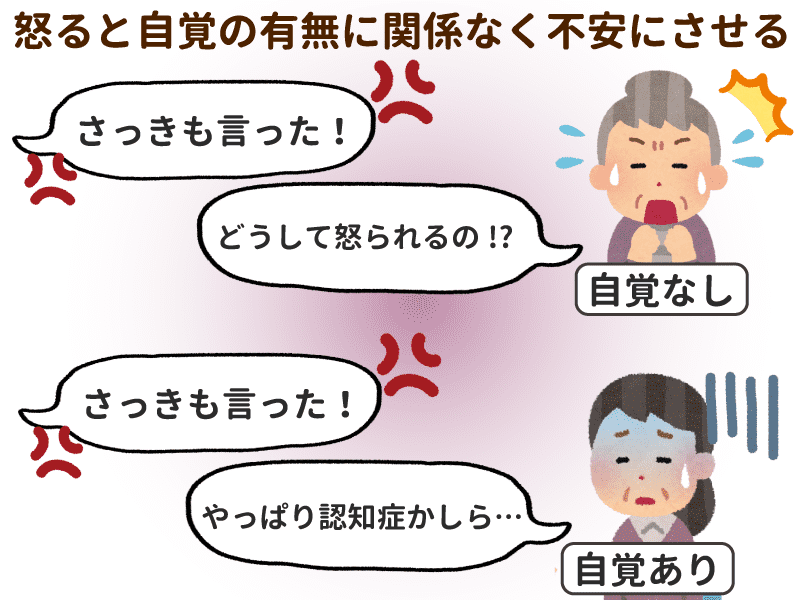

介護者の方は、何度も同じことを聞かれるとつい「さっき、言ったでしょ?」「何度も同じことを聞かないで」などと言いがちです。

そのような場合、尋ねたことをすっかり忘れている方の場合は「なんで、普通に聞いてるだけなのに怒られるの?」と思ってしまいます。

一方で、忘れっぽいことに自覚がある方の場合でも、介護者に責められるようなことを言われてしまうと、本人はショックを受けて不安が増してしまいます。

つまり、認知症の自覚があるなしにかかわらず、責めるような言葉を返してしまうと、本人の不安をあおってしまうのです。

そうでなくても、高齢者の方はさまざまな心身機能の低下により、日常生活の不安を感じています。

介護者の方のストレスはもちろん理解できますが、認知症の方を余計に不安にさせてしまうと本末転倒です。

ご自身がストレスを貯めないためにも、認知症だと示唆するようなことは本人に言わないように気をつけましょう。

安心してもらうための対応方法

1.本当の気持ちを考えてみましょう

認知症の方が訴えている言葉の裏にある、本当の気持ちを探ってみましょう。

「ここにいて良いの?」などの訴えがあった場合は、その場所にいたくない理由、いてはいけないと思っている理由が必ずあります。

このような時はただ「ここにいて良いですよ」と伝えるのではなく、「ここにいて大丈夫ですよ。でも何か心配事がありますか?」などと少し踏み込んで聞いてみてください。

気持ちを汲み取ろうとする姿勢を見せることで、本人は自分の気持ちに寄り添ってくれてると感じてくれるため、安心してもらうことができます。

2.同じ対応をしましょう

見当識障害や記銘力の低下が考えられる場合は、その質問が何度目であっても、はじめに尋ねられたときと同じように答えてみましょう。

そして、本人の表情を見ながら、安心しているか、納得しているかを確認してみてください。

もし不安そうにしてたり、納得していない様子だった場合は、何が不安なのかを考える必要があります。

また、日時などを聞かれる場合は、日めくりカレンダーを本人の目に入りやすい場所にかけておいたり、卓上式のカレンダーをいつも座る場所の目の前に置いておく、などの対策も良いでしょう。

3.表面の言葉に惑わされない

認知症の方と関わるときには、表面的な言動に惑わされないようにしましょう。

同じ質問を繰り返すと言っても、認知症の方によってその原因はさまざまです。

単に質問の答えを忘れてしまっただけかもしれませんし、

不安を払拭したくて聞いているかもしれません。

大切なのは「認知症の方の感情」にフォーカスすることなのです。

不安を感じる事は当たり前の心理

不安を感じるのは、認知症の方に限ったことではありません。

みなさんはこんな経験はありませんか?

どこかへ出かけるときに「電気消したかしら?」「玄関の鍵を閉めたかしら?」と不安になり、自分の記憶を疑ってしまうこと。

子供がいる方のなかには、「学校の行き帰りに事故に合ってないかしら?」と、滅多に起こらないようなことまで気にしてしまう方もいるかもしれませんね。

そんなとき、実際に家に帰って電気や戸締りを確認してみたり、子供が何事もなく帰ってきてくれたりすると、ホッとしますよね。

不安は誰にでもある正常な心理であり、確認することができてはじめて安心するわけです。

認知症の方も同じように、不安だからこそ確認したくて何度も聞いてきます。

そして、確認できたらようやく、安心して落ち着くことができるのです。

私たちとなんら変わりありません。

認知症の方が安心し、落ち着いて生活するためにも、介護者が本人の気持ちに寄り添った声かけをすることが大切です。