皆さんこんにちは。医療と介護の連携支援センター 長谷川です。

今回は、「病院から退院された高齢者の生活をどのように支えられているか」についてご紹介させていただきます。もし「あなた自身」や「あなたの大切な人」が、入院することになったとき、どうしますか。とても心配になり、今後の世話などで苦労されると思います。入院する方が高齢であれば、症状が重篤化する場合も多くあります。

「あなた自身」や「あなたの大切な人」が医療にかかわったときや入院して在宅生活へ戻ったとき、そして在宅での生活において、どのような支援策があるのか知っていただければと思います。

高齢者は後遺症を抱えて退院となる場合も

皆さんはどんなときに病院に行きますか。風邪や腹痛、健康診断の結果が悪くて病院に行く方もいると思います。今回はAさんが救急で入院した場合を例にお話したいと思います。

Aさんは会社をリタイヤしたあと、特に健康面では問題なく生活していましたがある日頭の痛みや呂律が回らなくなり救急車で搬送され入院し、退院となりました。そこから「どうやって」「何をして」「家に帰る」のでしょう。

一時的なものであれば当日、または翌日に帰宅し、今までと変わらない生活が可能です。しかし、高齢者は疾病など、身体的なリスクを抱えており、軽症で帰宅できるケースは多くありません。さまざまな後遺症を抱えながら退院となるケースもあり、今までと同じような生活を送れない場合もあります。そのようなとき、さまざまな支援を受けることができるのです。

入院後は本人の意向とご家族の心構えを確認

まず入院初日から数日以内に医師や看護師、医療ソーシャルワーカーなどのチームから、現在の容態や今後の治療方針、今後の経過について口頭と「入院計画書」などの書類を基に説明があります。説明の内容は以下の通りです。

- 家に帰れる状況なのか

- 医療保険や介護保険のサービスを利用しながら生活可能か

- 一時的または自宅でなく施設入所を行うか

医療機関での説明を受けた後、本人がどのような選択をして、本人と家族がどのように心構えをするかが重要です。例えば、本人が家ではなく施設を希望したのにご家族は家を希望する。逆のパターンもありますね。最初に本人の意思と家族の心構えを確認しておかないと、医療や介護保険のサービスを導入しても生活を続けていくのはなかなか難しい状況となります。

本来であれば、上記以外の選択肢もたくさんあるわけですが、今回は②のサービスを利用しながら家に戻ることを想定してご説明します。

医療ソーシャルワーカーが核となってサービスを設計

自宅に戻るにあたり、どのようなサービスを使うのが適当であるのか、医師や看護師・リハビリ職などと協議を重ねます。その際に中心となるのは、病院にいる「医療ソーシャルワーカー」です。入院中、本人やご家族を支援・情報提供する役割でもあります。

必要があれば、状態に応じた医療系サービスも紹介してくれます。その際に生活上の支援が必要となれば、介護保険の申請を行い、「ケアマネージャー(介護支援専門員)」の紹介もしてくれるでしょう。この場合、医療ソーシャルワーカーより情報共有がされ、本人がどのような在宅生活を送りたいか、聞き取りを行われます。そこで本人のこれから生活していくうえでの希望や目標を確認し、本人自身が自立に向かっていくための詳細な計画を組んでいくことになるのです。

- 訪問介護

- 介護者がおらず家事の支援が必要 など

- 訪問看護・訪問リハビリ

- 継続的な看護やリハビリが必要 など

- 通所介護

- 今まで行ってきた習いことなど継続をしたい、または自宅での入浴が困難なため、入浴の支援が必要 など

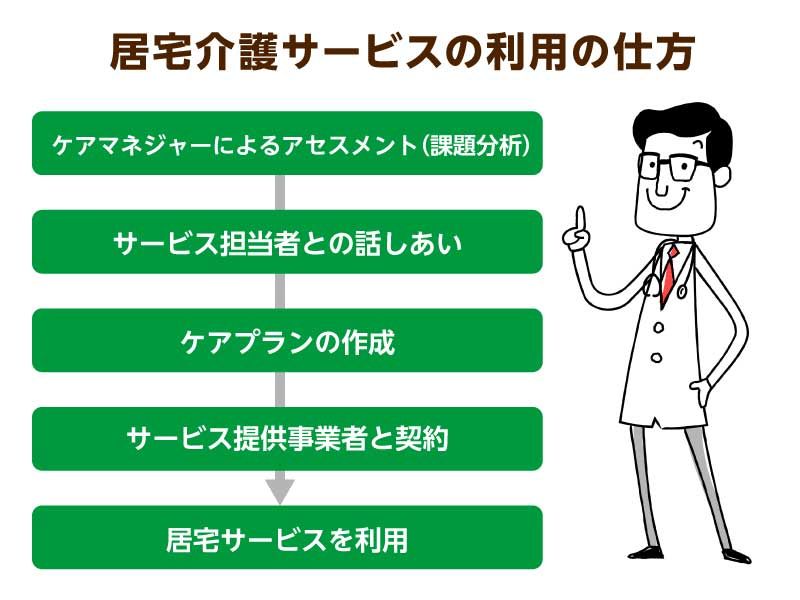

主な居宅介護サービスの利用の仕方は下記になります。

状態がより重篤であり、家族の休息(レスパイト)も必要となれば「短期入所(ショートステイ)」など介護保険によるさまざまなサービスを組み合わせて、本人が望まれた場所での自立した生活を支援することになります。また、今住んでいる自宅での生活が困難である場合は、「住宅改修」を行うことも可能です。住宅改修については市区町村で細かく決められていますので、行う際は必ず確認をしてください。

介護保険でのサービス種別は以下の通りとなります。

介護保険でのサービス種別

- 訪問介護(ホームヘルプサービス)

- 訪問入浴介護

- 訪問看護

- 居宅療養管理指導

- 通所介護(デイサービス)

- 通所リハビリテーション(デイケア)

- 短期入所生活介護(生活を支援するショートステイ)

- 短期入所療養介護(医学的管理を必要とするショートステイ)

- 福祉用具レンタル・購入補助

- 地域密着型サービス

住宅改修の範囲(事前に市区町村へ相談してください)

- 出入口のドアを引き戸に取り換える

- 壁への手すりの取り付け

- 段差解消のためのスロープの設置

- 移動を円滑に行うための床材変更

- 和式便器を洋式便器に取り換える

地域によって過不足や事業所がないといった偏在はありますので、お住まいの市区町村のホームページや、自治体の冊子をチェックしてみましょう。

通院困難な方が利用できる「訪問診療」

医療保険分野でかかわりが深い介護サービスは「訪問診療」です。これは通院困難な方について、計画的に医師が自宅に往診してくれるものになっています。外来へ通院できる場合は、病院で受診やリハビリを行っていきます。介護保険だけではなく医療保険も利用しながら、その方が望む生活を送れるように支援してもらうことが可能です。

介護保険の認定を受ければ、担当のケアマネージャーが毎月のサービス調整を担ってくれます。介護認定を受けない場合は、本人やご家族でサービスの調整をする必要が出てくるでしょう。

悩む前に病院や高齢者支援センターに相談を

今回は1つのケースとしてご説明しましたが、ご自身が入院して元のような生活ができないような場合でも、その方が望む生活を支えられるようにさまざまなサービスを調整することは可能です。

ご自身やご家族だけで悩まず、病院の医療ソーシャルワーカーや高齢者支援センターなどに相談してください。きっと、その方の生活を支援するために一緒に悩んでくれます。お元気なうちからお住いの高齢者支援センターや、相談できる行政の窓口など調べておくのもいいかもしれません。急な入院で困らないよう、事前の備えをしておきましょう。