町田市の地域包括支援センターで、2020年4月より勤務している長谷川です。

私のいる上記センターでは「医療と介護の連携支援センター」と呼称されており、通常の地域包括支援センターの機能強化を目指して在宅医療介護連携や協働を推進しています。

今後は、医療と介護の連携を少しでも進めるために、町田市や近隣の市とも協力しながら業務を行っていく予定です。

「医療と介護の連携支援センター」は、KISOコミュニティベースという建物の一角に所在しております。

5年ほど前から、「医療と介護の連携」という言葉が盛んに使われ、重要性が広く認知されてきました。

今回は、実際に「医療介護連携」を進めていく方法や課題について、町田市の取り組みをご紹介したいと思います。

医療と介護の連携が、高齢者の在宅介護を支える

大前提として、なぜ医療と介護が連携する必要性があるのでしょうか。

医療介護連携は、医療や介護を必要としている高齢者の方が、住み慣れた地域で在宅療養・生活ができる体制、「地域包括ケアシステム」を構築をしていくための取り組みの1つです。

厚生労働省が定めた「在宅医療・介護連携推進事業」は、下記の8項目となります。

【在宅医療・介護連携推進事業の8項目】

- 地域の医療・介護の資源の把握(地域の医療機関をリスト・マップ化など)

- 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

- 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進(地域の在宅医療・介護サービスの提供体制の構築)

- 医療・介護関係者の情報共有の支援

- 在宅医療・介護連携に関する相談支援

- 医療・介護関係者の研修

- 地域住民への普及啓発(パンフレットの活用やシンポジウムの開催など)

- 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携(必要に応じて、隣接している市町村とも連携)

上記、在宅での医療介護連携協働において、保険制度上最も多いのが「退院時共同指導」と「サービス担当者会議」の2つです。

地域の医療・介護職が患者と病院に指導を行う「退院時共同指導」

「退院時共同指導」とは、病院など医療機関に入院している患者の方の退院に備えて、地域の在宅療養を担うかかりつけ医や看護師、管理栄養士、社会福祉士などの多職種が、患者本人と入院している機関の従事者に対して、在宅療養に必要な説明および指導を行うことです。

主に入院している病院などで行われます。

ケアプランの内容を検討する「サービス担当者会議」

「サービス担当者会議」(以下、担当者会議)とは、ケアマネージャーがケアプランをもとにサービス調整を行った後、担当者を集めてケアプランの内容や今後について検討する会議のことです。

この会議は、利用者の状態の変化に伴ってケアプランを変更する際にも開催します。

主に利用者の方が住んでいる場所で行われます。

今回は、担当者会議を中心に行われている町田市の取り組みを、以下紹介したいと思います。

ケアマネが行う「退院前の主治医への聞き取り」が義務化に

ケアマネージャーの多くは、担当者会議で、利用者の方が利用するサービス内容や進捗、成果や今後の目標などを、すべてのサービス提供者と共有する必要があります。

2018年度に「介護保険」と「医療保険」のダブル改定がありました。

その際、居宅療養管理指導、訪問看護、通所リハビリテーションなどの医療系サービスについて、ケアマネージャーは事前に主治医へサービスの必要性を確認してから、「サービス提供票」を交付することが義務づけられました。

- 居宅療養管理指導

- 要支援または要介護と認定され、通院が困難な方を対象としたサービス。利用者の自宅に医師、看護師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などの専門職が訪問し、療養上の指導や健康管理、アドバイスなどを行う

- 訪問看護

- 看護師が自宅に訪問し、その方の病気や障がいに応じた看護や医療処置を行う。医療保険と介護保険が適用される場合がある

- 通所リハビリテーション

- 通称「デイケア」。利用者が日帰りで老人保健施設、病院、診療所などの通所リハビリテーション施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを受ける

今までは「努力義務」でしたが、今回の義務化によって、「医療と介護福祉がもっと密接にかかわりながら連携すべき」という強いメッセージが発信されたものだと感じています。

医療と介護の連携を図るための3つのツール

現場では、医療側への担当者会議の参加をお願いするケースが多くなったように感じます。

今まで以上に、退院する患者が在宅でも引き続き医療的なサービスを必要とするようになったことが関連しているのではないでしょうか。

今後、入院日数の短縮化により、医療依存度が高い方が在宅に移行する可能性が高くなっています。

こういった事情も踏まえて、医療と介護は連携し、密接な協働が必要です。

私の勤める町田市においても、医療と介護の連携協働のためにさまざまなツールを作成しました。

Dr.Linkで医師のスケジュールを共有

Dr.Link(ドクター・リンク)とは、ケアマネージャーからの相談や連絡に対して、医師が対応できる時間をリスト化したものです。

主に、今までつき合いのなかった医師と連絡を取る際に活用します。

ケアマネサマリーで、医療機関へ必要な治療と支援を共有

町田市の入院時・外来受診時情報提供書「ケアマネサマリー」は、介護保険サービス利用者やご家族の状況から、ケアマネージャーが「入院・外来受診時の治療」や「退院時の積極的な支援」が必要と判断した場合に、医療機関へ申請する際の書類です。

これは町田市専用の様式となっていますが、近隣市の医療機関でも活用されています。

町田市退院調整シートで、在宅療養に必要な情報を漏れなく確認

町田市退院調整シートとは、ケアマネージャーが、在宅療養に必要な情報を簡単に確認できるよう、項目をまとめたものです。

経験や知識にかかわらず、退院時に医療機関から聞き取る内容をケアマネージャーが漏れなく、効率良く確認できることを目的につくられています。

このツールに合わせて、「多職種連携研修会」も行い、ツールの活用事例などについて話し合っています。

連携を妨げている保険制度の仕組みの違い

紹介したように、町田市ではかなり早い段階から「多職種連携・協働」が行えるように、さまざまな取り組みを行ってきました。

しかし、実際に進めていく中で課題も見え始めました。

「多職種の連携や協働によって、各種機関の負担は変化したのか」、という点から考えてみましょう。

各職種がそれぞれの職能を知ることにより、利用者がワンストップで適切な相談や援助を受けられるようになることを目指していましたが、いまだ一部の職能団体への負担が大きいというのが実情です。それはなぜでしょうか。

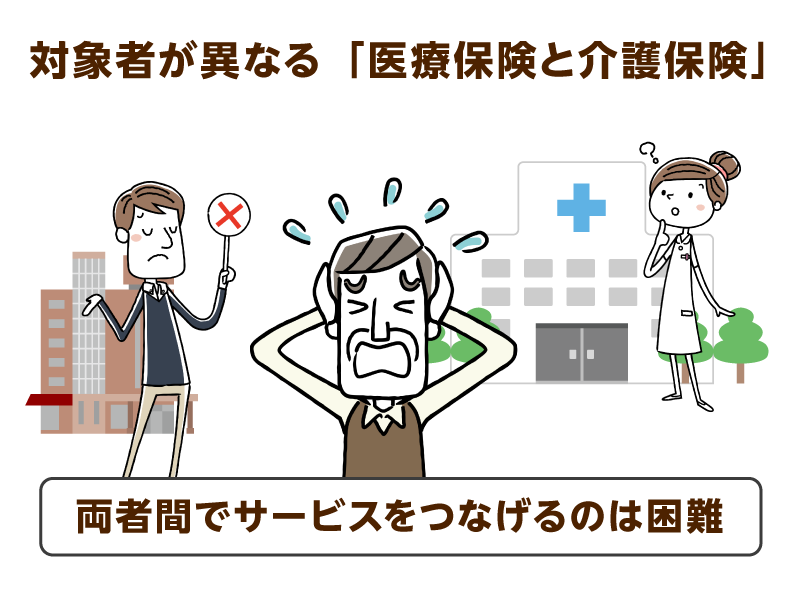

介護保険は65歳以上の方、または40歳以上の特定疾患を持たれている方が対象です。

障がいを持たれている方は障害者総合支援法などにより支援を受けることができます。

しかし、医療保険は乳児から高齢者が対象であり、上記の2つの制度のように区分けはありません。

このさまざまな保険制度の違いが、医療と介護福祉の連携や協働がうまく進まない原因の1つだと感じています。

極端な形ですが、地域包括支援センターに64歳の方が医療機関で困っていることを相談しに来ても、「対象ではない」という理由で断られてしまうケースも少なからず存在します。

反対に、障がいをお持ちの方が医療機関の紹介を得たくても、病院をたらい回しになってしまう場合があります。

制度が異なる「医療」と「介護」のそれぞれの機関の負担は、あまり減っていないのではないかと思います。

4月1日から開所した、町田市の「医療と介護の連携支援センター」の役割は、この課題を解決していくためだと感じています。