介護現場での虐待・暴力…そんなのは許されない!

こんにちは。北海道介護福祉道場・あかい花 代表のmasaこと菊地雅洋です。連載第1回目の今日は、「介護従事者のストレス」についてお話しいたします。

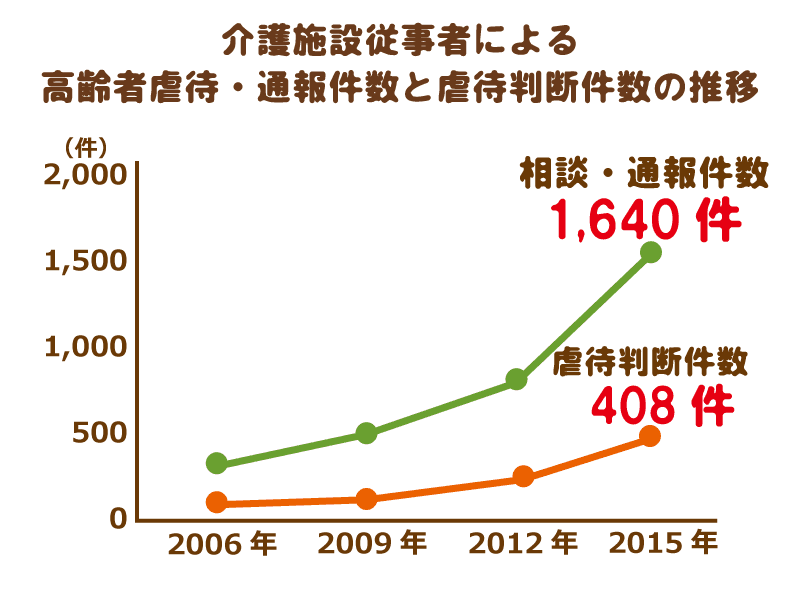

家族の隠し撮りによって、介護サービスの場で虐待が行われていることが明らかになることがある。そのことが報道される時に、そうした許されない行為を行う人々の動機は何なのかと問う議論の中で、介護サービスの場におけるストレスが原因であるかのような論調が一部にみられる。

業務中に利用者に暴言を吐くようなケースがストレスの結果なのだろうか。そうだとしたら、それは情状酌量の余地があるとでもいうのだろうか。馬鹿なことを言うなと言いたい。

確かに介護をはじめとした対人援助の職業は、他人の身体に直接アプローチするということにおいて精神的な負担は少なくないし、他人の感情と直接向かい合わねばならないことが多く、その感情に巻き込まれることが多々あり、ストレスを感じることも多いだろう。

だとしても全国で活躍している約177万の介護職員が、ストレスのために多かれ少なかれ、虐待行為や不適切行為に走っているという事実はない。

多くの介護職員は、何らかのストレスを抱えていたとしても、それ以上に介護という職業の使命感や誇りを感じ、やりがいを感じて、対人援助の仕事を続けることに喜びを抱き、利用者の笑顔を求めて仕事を続けているのだ。

マジョリティは、虐待・不適切行為と無縁の仕事をしている職員であり、それはごく普通の光景である。隠し撮りビデオ映像に写っていた姿が、「氷山の一角」などというのも間違った考え方だ。我々が漕ぎ出している海に、そんな氷山など浮かんでいない。隠された部分に闇を抱いている職場では決してないのだ。

お客様である利用者に対するマナー教育ができていない

不適切で恥ずべき行為が隠し撮られているビデオ映像の姿は、介護サービスの場で、お客様である利用者に対するマナー教育がされていない結果である。しかしどのような理由があろうとも、その行為は許されるものではないし、情状酌量の余地もない。

マナーを欠く不適切サービスの原因が、「感覚麻痺」であり、それは利用者に対する言葉遣いの乱れから生ずるものであると以前から主張してきている。お客様である利用者に対する言葉遣いは、「丁寧語」であるべきだし、親しみやすさを理由にして、言葉を崩す必要はないことを何度も主張してきた。

しかし言葉遣いを正しくすることを、「気取っている」とか、「杓子行儀」だとかいう言葉で否定する輩がなくならない。それは低き精神に流れているだけで、学びの精神のかけらもないスキルの低い人間のたわごとだ。誇りある職業であるならば、気取りだって必要になる時があるだろう。それともそれらの人々は、自らの職業を誇ることのできない必要悪の職業であると卑下しているのだろうか。

そうであればその精神の貧困さは救いようがなく、そうした精神構造はみじめでしかない。

「マナー」+「心」=「ホスピタリティ」

介護サービスは、人の暮らしに直接向かい合う仕事である。そこでは人の暮らしに深く介入して、時にはもっともプライベートな部分で、他人に知られたくはない部分にも踏み込んでいかざるを得ない。

そうであるがゆえに、人の感情には敏感であるべきで、笑顔で対応したり、素早く対応したり、丁寧に対応するなど、我々の支援行為を気持よく利用していただくための配慮は必要である。それができるのが対人援助のプロであり、できなければただの素人だ。

そんな素人が、生活の糧をそこから得ていることがどうかしている。そういう人は、さっさと別な仕事を探すべきであると言いたい。そういう意味で、これからの介護には、「ホスピタリティ」の視点が求められてくる。求められる介護イノベーションとは、ポスピタリティが普通に考えられる介護である。

「ホスピタリティ」とは、「思いやり」「心からのおもてなし」という意味であり、「マナー」は相手に不快感を与えないための最低限のルールである。それを守ったうえで、そこに「心」が加わると、「ホスピタリティ」になる。

目に見えない心が大切な介護という仕事であるがゆえに、マナーは当たり前、そこに心を加えてホスピタリティ意識を高めようというのは、至極当然の帰結であると考えるのである。 だからと言って、職場におけるさまざまなストレスを無視してよいと言っているわけではない。

特に介護サービスをはじめとした対人援助の場は、さまざまな人に向かいあう場でもある。それは人の暮らしに向かいあい、人の心に向かいあう場である。そこはさまざまな感情のるつぼであるがゆえに、援助する側の感情も激しく揺れ、時にその感情から心を壊してしまう人がいる。

その状態はストレスがパフォーマンスを下げるだけではなく、ストレスを受けた人のメンタルヘルス不調にもつながるものだ。それは無視できない。そのような状態をどのようにして防止できるだろうか。

介護から離れる人々はそもそも介護職に向いていないのか?そんなことはない!

メンタルヘルス不調によって何もかもから逃げ出してしまいたくなり、介護の仕事からバーンアウトしてしまう人がいる。志を高く持っていたはずなのに、サービスの場で自らの無力さに気が付き打ちひしがれ、心を壊す人がいる。

そのような人は、もともと社会福祉援助や介護サービスの現場に向いていない人だったのだろうか。決してそうではない。人間はさほど強い生き物ではなく、誰もが心を壊してしまう危険性を持っているのではないだろうか。人間は人を見つめすぎると間違ってしまう。見つめた人の、良いものも、悪いものも自分に感染って(うつって)しまうからだ。

その時、冷静なもうひとりの自分をきちんと意識して関わることができるかどうかが介護サービス従事者に問われてくる。自分が今、どのような行動を取り、どのように感じているかを客観的に意識できるための自己覚知は、ストレスから身を守るためにも必要なのだ。

しかし自己覚知はもっとも重要でありながら、もっとも困難なことでもある。それだけに介護サービス従事者は、意識して自己覚知に努めなければならない。

また、バイスティックの7原則の中の「統制された情緒関与の原則」とは、利用者の感情に巻き込まれることなく冷静に物事に対応するという意味も含んでの原則だと思う。その原則も教えられていない人が、ある日急に介護の場に放り出されて、OJTと言われる指導を受けるわけである。

- バイスティックの7原則

-

- 個別化の原則

- 意図的な感情表現の原則

- 統制された情緒関与の原則

- 受容の原則

- 非審判的態度の原則

- 自己決定の原則

- 秘密保持の原則

- ※バイスティックの7原則とは…アメリカの社会福祉学者兼ケースワーカーのフェリックス・P・バイステックが記したケースワークのの原則である。ケースワークにおける基本作法や基本精神を説いている。

しかし実際のOJT制度は先輩職員の経験則だけに頼った指導でしかなく、場合によっては教える職員次第でバラバラのやり方を教えられるのみで、根拠ある実践方法の教育も受けない状態のまま戸惑い、壊れてしまうケースが増えている。

本来そこでは、根拠ある実践方法を教育して、正しい専門知識を得る手伝いをしてくれる指導者がいなければならない。正しいアドバイスしてくれるスーパーバイザーとしての上司や、悩み事を相談できる同僚や友人や仲間の存在が必要不可欠である。

正しいアドバイスで人は変えられる

そこでは根拠ある統一的な指導が求められるだけではなく、時には「考えすぎないで」という声をそっとかけてあげられる存在が必要なのだ。制度のシステムにそのことが組み込まれていない以上、介護サービスに携わるすべての職場で、経営者や管理職は、後輩や同僚に対し、時にスーパーバイザーとして「考えすぎないで、見つめすぎないで」と声をかけることを忘れないでほしい。

介護を一生の仕事にしようとする人々の動機で常にトップに挙げられるのは「人の役に立ちたい」という動機である。それは言葉を変えれば「人を愛する」という意味であり、人を愛したいという動機である。しかしそのような動機を持つ人が、いつしか人を愛する方法を失い、人を愛せなくなり、自分自身さえ愛せなくなる。それはとても不幸なことであると同時に、重大な社会的損失である。

そういう意味では、労働安全衛生法の改正により2015年12月から50人以上の従業者がいる事業所に、1年に1回、定期健康診断とは別にストレスチェックが義務化されたことをポジティブに捉えても良いだろう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 従業員数 | 従業員に対して医師、保健師などによる、業務における心理的な負担度を計測するテストが事業者の義務となる。従業員が50人以上の事業場で義務化。50人以下の場合は努力義務。 |

| ストレスチェック実施者 | ストレスチェックの実施者は今後定められる。医師、保健師のほか、研修を受けた看護師、精神保健福祉士が含まれる予定。 |

| 検査結果の通知 | 検査結果は、検査を実施した医師、保健師などから直接本人に通知され、本人の同意なくジオ業者に提供することは禁止される。 |

| 面接指導の実施 | 検査の結果、ストレスの度合いが基準を超えている労働者からの申し出が合った場合、医師による面接指導を行うことが事業者の義務となる。 |

| 従業上の措置 | 面接指導の結果に基づき医師の意見を勘案し、必要が認められる場合には就業上の措置を講じる必要がある。 |

ただ、このストレスチェックの法律改正の目的がメンタルヘルス不調の未然予防であって、うつ病などのスクリーニングではないということを十分に理解する必要がある。まだまだ始まったばかりで課題山積みのストレスチェックではあるが、それも介護保険制度同様、『走りながら考える』という一面があることも分かる。

今後、介護事業経営者や管理者には、一部の不調者だけではなく、すべての従業員のストレスの状況やメンタルヘルスに心配りする必要があるという新しい時代に入ったという事実を受け止める必要がある。