2004年に出版された『負け犬の遠吠え』は、30代以上の未婚で子供を産んでいない女性の葛藤を書いた作品ですが、今は、ソロのまま生きる人が増えましたね。

今回のゲストはエッセイストの酒井順子さん。酒井さんは、高校時代に雑誌への投稿でデビュー。2004年、当時の世相に抗って、「独身・子なし」人生の中にある幸せを書いた『負け犬の遠吠え』が世の中を揺るがす作品となりました。その後も、エッセイで女性の生き方への提言を行ってきた酒井さん。おひとり様が増え続ける現代についての思いを漫画家くらたまが聞きました。

- 構成:みんなの介護

事実婚・生涯独身・同性カップルなど、これまでの結婚観が崩れゆく家族終了時代、パートナーや家族との関係について新たなあり方を提案する一冊。“家族とは何か“見つめ直すきっかけを与えてくれます。高齢者の悩みにも詳しい樋口恵子氏推薦。

変わりゆく結婚観・家族観

くらたま

くらたま 酒井

酒井かなり時代が変わってきたと思います。“負け犬”は結婚ありきの考え方でしたが、どのような生き方を選択しても”負け感”を覚える必要はなくなってきました。

かつて結婚は「身を固める」と表現されていました。これでは独身であるうちは身がぐにゃぐにゃで、配偶者を得て初めて人には1本の筋が通るということになってしまいます。また、娘が結婚することに対しては「片付く」などと語られていた。

なぜ昔の人は、それほど「家を存続させる」ことにやっきになっていたのか、我々には理解しづらいものがあります。特にはっきりとした理由が説明されるわけでもなく、「そういうものだから」ということで男の子は時期が来たら身を固め、女の子は別の家に片付いていき、子を産んだ。子が産まれなかったら養子をもらうなどして、なりふり構わず家族を続けようとしたのです。

(『家族終了』P13より引用)

あえてこのような言葉を使うことで、独身者を焦らせて結婚させようとしていたと思うんです。今の時代には炎上必至の言葉ですが。

くらたま

くらたまたしかに!それに結婚のカタチも変わり始めていますよね。同性婚を望む人もいれば、50代以上で初婚を経験する人も沢山いる。

酒井

酒井パートナーのあり方も、人それぞれです。事実婚状態の人も多いですし、性的な関係は持たないけれども相性ぴったりなので一緒に暮らし続けているという人も。フランスのPACS(同性または異性2名が共同生活を結ぶための契約)のような制度が日本にもあるといいのではないかと思います。

事実婚は、かつては「内縁」と呼ばれていました。内縁の「内」は「内密」の「内」だと思うんです。「秘密にしなくてはいけない関係」というようなニュアンスで使われていた。

対して現代は、事実婚状態を隠さない人が増えています。エッセイストのジェーン・スーさんもご自身のパートナーを、「内縁おじさん」と明るく呼んでいらっしゃいました。

くらたま

くらたま「内縁おじさん」!面白い表現ですね。私も子どもができなかったら多分籍入れてなかっただろうな。役所の手続きなんかも籍が入っている方が面倒が少ないですからね。法律の縛りがなければもっと子どもが増えるんじゃないかと思うんですよね。

酒井

酒井今の状態では、法律婚をしている人たちだけが本当の家族、ということになっています。そういう、“型にはめておきたい”日本ならではの結婚観が、時代に合わなくなってきていますよね。

恋愛小説で一世を風靡した故・渡辺淳一さんは、現代のように事実婚が増えるずっと前に『事実婚 新しい愛の形』という本を出されました。これは「形式にこだわる法律婚よりも心と心がつながる”実質婚”が大切なのではないか」という世の中への問いかけだったと思うんですよね。

「家族はこうあるべき」という幻想が私たちを苦しめる

くらたま

くらたまちなみに、酒井さんも「事実婚状態」のパートナーがいらっしゃるんですよね。

酒井

酒井『負け犬の遠吠え』が出た直後の2004年ぐらいから一緒に暮らし始めたパートナーがいますが、籍は入れていません。

くらたま

くらたま結婚の制度にそれほどメリットを感じていないということですか?

酒井

酒井この歳になって、それぞれの実家の状況を背負って結婚となると、かなり面倒臭いので、結婚はしていません。お互いの生活はできる限り助け合うけれども、法的な「しがらみ」はない。

くらたま

くらたまパートナーのご両親にも会っていないのですか?

酒井

酒井会ったことはあるのですが、お正月に互いの実家に行くといった「しきたり」のようなことからは、フリーになっています。

くらたま

くらたま私もです。

酒井

酒井あちらもあちらで、その方が楽だと思うんですよ。

くらたま

くらたまそうですよね。そういうパターンってもっと増えて良いと思います。私も夫の両親に会ったのは、10年ぐらい前です。それでも何の問題も起こっていない。それぐらいの距離感でも良いですよね。

酒井

酒井先方のご家族としても、いきなりいい年の女が「嫁」としてやってきても困るだろう、と。無理しておつき合いをしなくてもいいかなと思っています。

くらたま

くらたま本当にそうですよね。

酒井

酒井「家族が一番」というのは幻想だと思っています。素晴らしい家族に恵まれる人もいれば、そうでない人もいる。「家族が一番」でなくてはならない、という固定観念に縛られることで、自分を苦しめることもありますよね。

例えば、我が子を殺めてしまった人が、その数日前に子どもと楽しそうに過ごしている様子をSNSにアップしていることがあります。殺してしまうほど子育てが苦しいのに、楽しい姿をアピールしてしまうというところに、哀しさを感じます。

くらたま

くらたま「家族は幸せでなければ」という強迫観念から、家族の悩みを人に話せない人もいますよね。

家族と暮らしながらも不幸な人は、一人暮らしの人を「可哀想」と思うことによって、自らを支えているのかもしれません。しかし一人暮らしの人は、幸せであっても幸せをアピールせず、幸せを他人と比べることもしない人。

(『家族終了』P215より引用)

酒井

酒井同じ悩みを抱えている人が身近にいればいいですけれど…。ちなみに我が家は、法律婚はしていないからこそ割と平穏に暮らしているのかな、と思っています。おそらく、「夫」ではないからこそ、余計な期待をしないでいられるのかも。

夫に対しては、“夫なんだからこれをして当然”という役割としての責任みたいなものを、妻が勝手に被せてしまいます。相手も相手で、“妻なんだからこれをして当然”と思うでしょうし。周りを見ていると、その考え方が夫婦の仲を裂いているのを感じます。

くらたま

くらたま期待すると、その通りにやってくれなかったとき、腹立ちますからね。

酒井

酒井最終的には、「地震のとき、私の上に倒れてきた梁(はり)をどけてくれればいい」ぐらいに思っているんです。ま、かなりの力が必要ですけど(笑)。

くらたま

くらたまそれはホントに最終的ですね(笑)。

酒井

酒井何も期待していなければ、何かしてくれたらラッキー。くらいの感覚で、感謝できるんですよね。

くらたま

くらたまなるほど。それはあるかもしれないな。パートナーの方と喧嘩をすることはないんですか?

酒井

酒井たまにありますが、ただ“夫じゃないしな”と思えばスルーできるところもあります。

くらたま

くらたま最初から、結婚はしないと決めていました?

酒井

酒井初期は、「するかもな」と思っていた時期はありました。でも、親が亡くなったりしていくうちに色々な事情も変わり、「このままで全然いいのでは?」と思うようになりました。

それに年をとってくると、「私だって結婚してます!」という、存在証明のための結婚をしなくても済むようになってきます。

子供が欲しいという理由だけでなく、結婚に対する憧れも、若い人は持っています。「ウエディングドレスを着たい」といったシンプルな動機から、結婚をする人もいる。三十代にもなれば、「私も結婚できるのだ、ということを周囲に証明するために、結婚したい」といった複雑な動機を持つ人も。

(『家族終了』P234より引用)

対して中年は、結婚に対する熱い夢を、既に失っています。年齢的にも、「もう子供っていうセンは無い」と思っている。そうなると、「別に法律婚をする必要は無いのでは?」という気持ちになるのでした。

くらたま

くらたま子どもがいないのであれば、籍を入れないほうがいいこといっぱいありますよね。ぱっと離れられるし。

マザコン男子はどんな介護をするか?

くらたま

くらたま親子関係ということでは、今マザコン男子って増えていますよね。30年、40年経ったときに、ご両親に対してどういう介護をするのかなって思うんです。

酒井

酒井私の世代よりも、親をやさしく支えてあげていそうですね。ただやはり、家で介護をするのではなくプロにおまかせするという風潮は、さらに強くなるとは思います。実際に手を動かす部分はプロの方に頼ることによって、家族は心優しく接することができるようになるのではないでしょうか?

くらたま

くらたまそれは良いですね。今は、母親を”ママ”と呼ぶ男の子も増えていますよね。

酒井

酒井“おふくろ”は死語になりましたよね。テレずにママとハグできる息子も、増えています。私は世代が違うので、その光景にはびっくりしてしまうのですが…。

本当は昔の母親たちも、息子とハグしたかったのかもしれません。でも、「息子への愛を思う存分に発散すべきではない」という思いが、ブレーキをかけていたのでは。

くらたま

くらたま以前はマザコンに対する禁忌感がもっと強かったですからね。母親と息子が密着気味だとすぐに“マザコン”と揶揄されていましたよね。

酒井

酒井今後はアメリカのように、家族でハグし合うようになっていくかもしれませんね。

くらたま

くらたまそれはそれで良いこともありそうです。最近は、「お母さんとデートする」とも言いますよね。テレビでも肯定的なことのように扱われています。そっちに流れていくと、介護が必要になってからの関係も変わりそうです。

酒井

酒井死の間際にハグ、とか。昔はせいぜい、手を握るくらいでしたが。息子が平気で母親のオムツを替えられるようになっていくかもしれませんね。子育てへの参加も増えていますし、男性のオムツ慣れが進むのでは。

くらたま

くらたま確かに。昔に比べたら男性の子育ては圧倒的に増えていますね。料理にしても、昔は料理できる男ってまれな存在のように扱われていました。SMAPの料理番組が始まったときはびっくりしたことを覚えています。

酒井

酒井ケアの担い手としての自覚を持つ男性は増えていきそうです。

パートナーを失ったあとの孤独に備えること

くらたま

くらたま長寿になると、余計にパートナーを失ったあとのことを考えておく必要がありますよね。

酒井

酒井夫婦というユニットでいる間は、かなり高齢になっても夫婦単位で自立しているケースが多い。けれど、どちらかが他界して一人残されると、子どもの負担が急増するようです。夫に先立たれた妻が急に娘を頼りにしだす、というように。

くらたま

くらたま同じことを妹が言っていたな。遠くに住んでるから私にはあまり言わないけど、近くに住んでる妹に母がしょっちゅう電話をしています。それもちょっとしたことで。

酒井

酒井うちも父が先に他界した後、母がぐぐっと迫ってきた感覚があります。母の友達からは、「順子ちゃん、もう少しお家に頻繁に帰ってあげたら?」と言われたり。週に1回は帰ってたんですけど、まだ少なかったらしい。

くらたま

くらたま息子がいても、やはり「娘に」ということになりやすいですよね。

酒井

酒井そう思います。でも今になって、あの頃は母の寂しさをわかっていなかった、と思います。一緒に暮らしていた人がいなくなる寂しさというのは、親が亡くなるのとはまた別の感覚だと思うんですよね。自分の一部が無くなるような。それが当時の私にはまだわからなかったことがまた、母の孤独を深めたのではないかと思います。

くらたま

くらたま同居人がいなくなると、あきらかに生活が変わりますからね。

酒井

酒井食事にしても、自分1人だったらどうでもいいか、と思ってしまいますよね。特に専業主婦の場合は、今までずっと「誰かのために生きる」という日々だった。その誰かがいなくなってしまうことは、生きる目的を失うようなことでもあります。

くらたま

くらたまそうですね。何十年もそうやってきていますからね。

酒井

酒井私も、パートナーがいなくなったら寂しいだろうな。

くらたま

くらたまこういうのって頭で考えるだけでは想像しにくいものですよね。でも、入院とかしてリアルになってくると迫ってくる感情だと思います。

酒井

酒井「パートナーがいない期間は思い切り楽しもう!」と思うのは、相手が元気だからこそですよね。いずれ戻ってくるからこそ、不在の時間が楽しい。

昔のCMで、「亭主元気で留守がいい」ってありましたけど、あれは日本一の名コピーだと思いますね。

おひとり様同士のネットワークという家族

くらたま

くらたま『家族終了』の中に独身の高齢女性が同じマンションのお部屋をそれぞれ購入して暮らすお話がありました。

酒井

酒井NHKスペシャルで放送されたお話です。7人の女性たちがプライベートの生活はキープしながらも、助け合いながら暮らしている。その状態をご本人たちは「友達近居」と呼んでいましたが、そのシステムに賛同する人を募ってできた仲間で構成されているんです。

くらたま

くらたまぴったりのネーミングですよね。今後、あんな感じで友人と最後の時間を過ごす人も増えそうですよね。

酒井

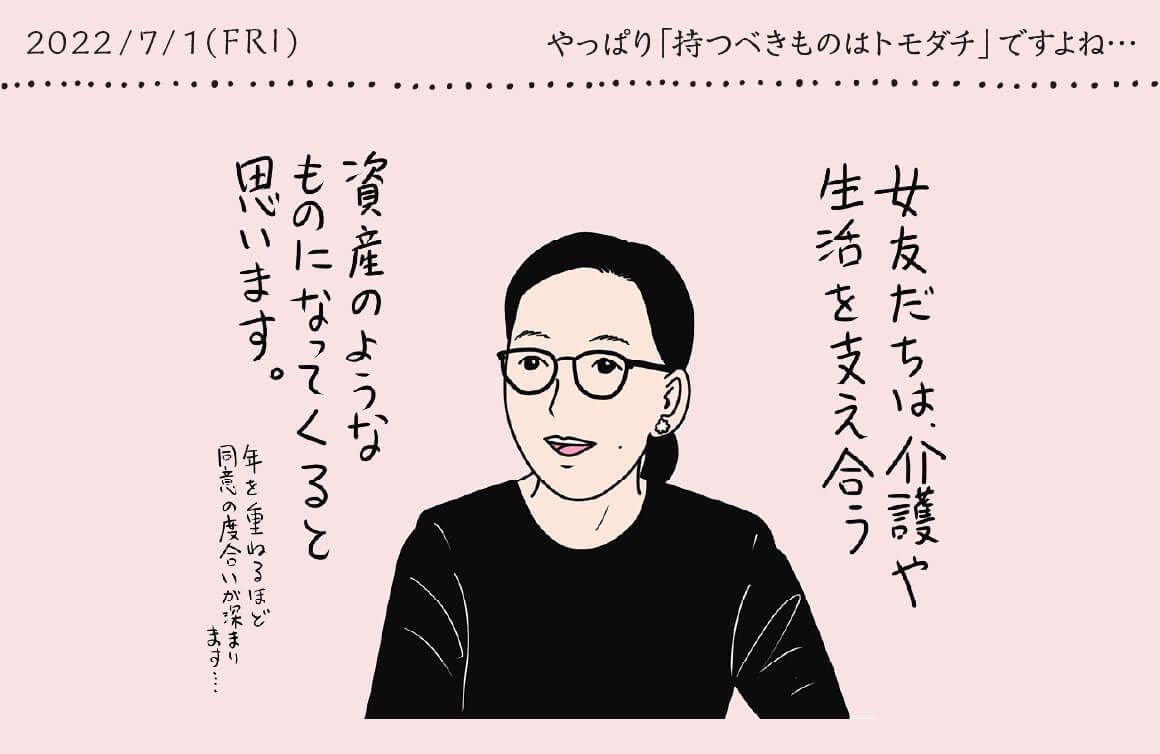

酒井パートナーがいない状態で暮らす人の数も増えていますし、平均寿命を考えると、夫婦のうち女性が残る可能性が高い。今のところ生活のスキルも女性の方が高いことも考えると、女友達は生活を支え合う資産のようなものでもあるかも知れません。

くらたま

くらたまなるほど!そういう考え方もできますね。

酒井

酒井近所に信頼できる友達が複数人いることは、年をとればとるほど重要なことになってきそうですね。

くらたま

くらたま配偶者に先立たれる人だけではなく、離婚する人や、独身でい続ける人も増えていますからね。

酒井

酒井みんなが一人暮らしになっていったら、ネットワークが大切になります。

くらたま

くらたま誰かと一緒に暮らすのは経済的にもメリットにはなりますよね。家賃・光熱費だけでも全然違う。だいぶ楽になるでしょうね。

酒井

酒井仲の良い子が近所に何人か住んでいるんです。今はみんな子どもと住んでいたり、親が隣に住んでいたりするのですが、いずれみんな1人になったら、毎朝LINEで生存確認とかするんだろうなと思うんですよね。

くらたま

くらたまなるほど。すごい頼りになるネットワークだな。私は妹がいるから、夫が死んだら妹と暮らしたいと思っているんです。

酒井

酒井仲が良い姉妹なんですね。

くらたま

くらたまめちゃくちゃ仲良いです。

酒井

酒井ただ、世の中を見ると、“最後に頼れる人”を身内の中につくれない人もいますよね。

くらたま

くらたま身内や家族から視野を広げて見つけることが必要な世の中になっていると思います。

酒井

酒井「友達近居」の場合は、同じような価値観を持つ元キャリアウーマン達を中心として一緒に住んでいました。ただ、それまでまったく知らなかった人と同じマンションに住んで面倒を見合うというのはわりとハードルが高そうでもあります。

それにマンションを買うということも、大きな決断になります。本当に仲が良くて、信頼できる相手を見つけることが大切ですよね。人生最後の仲間を、40代・50代ぐらいから探し始めておくといいのかもしれません。

くらたま

くらたま何人かいると良いですよね。

酒井

酒井高齢者ばかりでネットワークをつくっても、一人また一人と亡くなってしまって、最後の1人になる可能性も。どんどん若い人に入ってもらう必要がありますね。

くらたま

くらたまそっか。そうやってどんどん新しい人が入ってくれば、そのグループは永遠に続くわけだ。面白そうです!時代の変化を感じますね。

- 撮影:丸山剛史

酒井順子

1966年、東京都生まれ。高校在学中に雑誌にコラムを発表したことがきっかけとなりデビュー。大学卒業後、広告会社勤務を経て、エッセイの執筆に専念。2004年『負け犬の遠吠え』で、第20回講談社エッセイ賞、第4回婦人公論文芸賞をダブル受賞。その後も歳を重ねながら、そのときどきの世の中のあり方や女性の生き方を綴ったエッセイを多数出版。近著に『うまれることば、しぬことば』(集英社)。