お母様のご様子は、その後いかがですか?

今回のゲストは科学ジャーナリストの松浦晋也さん。松浦さんが2017年に上梓した『母さん、ごめん。50代独身男の介護奮闘記』は、アルツハイマー型認知症になった母と向き合う松浦さんの葛藤と苦悩をリアルに描き、大きな話題を呼びました。グループホームに入居し、現在は要介護5の認定を受けた母と向き合う松浦さんは、今感じている「命の意味」があると言います。松浦さんの実感がこもった介護観を、漫画家くらたまがお聞きしました。

- 構成:みんなの介護

介護保険サービスが利用できることも知らず、「自分が我慢すれば良い」と、人の手をほとんど借りず母の介護を自宅で行う松浦さん。認知症が進行する中で、母との生活がどう変化していったのか。ある日、耐えきれなくなり母に手をあげてしまったエピソードなど、自身の介護体験を包み隠さず綴った本書は、超高齢社会を生きるすべての人に響く一冊になっています。

早く認知症の診断を受けるべきだった

くらたま

くらたま 松浦

松浦『母さん、ごめん。50代独身男の介護奮闘記』には、2017年の2月に母をグループホームに預けるところまでは書いています。それから、4年が経ちましたが予想以上に長生きしています。入居時は83歳だったのが、現在87歳です。今は体調を崩して入院していますが、預けてからも長いというのが実感ですね。

くらたま

くらたま本当ですね。

松浦

松浦健康寿命という考え方がありますよね。何歳まで健康で、お医者さんの世話にならずに生きられるかという数字です。2016年の平均で女性の場合74.79歳。一方平均寿命は2020年の数字で87.74歳。つまり女性の場合、介護を受けるようになってから亡くなるまでの平均年数は13年ほどあるということになります。

母の場合、単純にそこから逆算して、認知症発症が80歳だったから、93歳まで生きるのかな、まだ5年あるなとか考えます。あるいは平均寿命でおさらばならば、あと1年ないのかな、とも。もちろん、人の命のことですので、そう簡単に数値化できるわけではないですけれど。

くらたま

くらたま病状はこの4年で進行していく一方でしたか?

松浦

松浦はい。グループホーム入居時に要介護3でしたが、今は要介護5です。今はコロナ禍で面会もままならないのですが、たまに会いに行くと、僕がわかったりわからなかったりします。

くらたま

くらたまもともと、お母様がアルツハイマー型認知症の診断を受けられたのはいつ頃ですか?

松浦

松浦2014年の7月に母の様子がおかしいと思い始めて、9月に離れて暮らしている兄弟に相談しました。そして、総合病院のお医者さんを頼ることにしたのですが、「来年の3月まで予約がいっぱいです」と言われてしまって。半年先まで待ってしまったんです。

これは今にして思うと、完全な失敗でした。そうこうしているうちに、実態は進行していくわけですから。もっと早く別のお医者さんを探して、かかるべきだったと思います。そこで待ってしまったのは「事実を知るのが怖い」という気持ちがどこかにあったからだと思います。

私の失敗は、すぐに地域包括支援センターに相談することなく、ずるずると母の認知症の症状悪化に巻き込まれたところにあった。介護のストレスは、最初は大したことがなくとも、症状の進行と共に大きくなっていく。気がつくといつの間にか10カ月ほどが経ち、その間に、ストレスに押しつぶされるぎりぎりのところまで行ってしまった。

(『母さん、ごめん。 50代独身男の介護奮闘記』p89より引用)

くらたま

くらたまなるほど。

松浦

松浦その後、母は友達と会う約束をした場所がわからなくなったり、火の始末が悪くなったり、片付けができなくなったりしていったのです。

そうしたことに対処するうち、母がどんどん自分の生活の足を引っ張る存在になっていくわけです。「今まで散々助けられたから助ける側に回れば良いだろう」というのは、口では言えますが、実際の問題としてはなかなか難しいです。どうしても感情的な衝突が起きてしまいます。

くらたま

くらたまそういう状況になってから、施設に預けられるまでって結構時間がありましたよね。

松浦

松浦2年半ですね。

くらたま

くらたま2年半、よく頑張られましたね。

「介護は社会の問題」とマインドチェンジできるか

松浦

松浦私の場合は公的な補助があるということに、まず頭が回らなかった。「母のことは、家庭内の問題である」と捉えていたので、外に頼るという発想がなかったんです。

くらたま

くらたまそういう方、実は相当いますよね。

松浦

松浦本を書いてから介護関係者と対談することが増えたのですが、いろいろな人の話しを聞くうち、意外と介護は家庭内の問題だと思ってしまっている人が多いことに気づきました。

例えば『母さん、ごめん。50代独身男の介護奮闘記』が出版されたあと、介護殺人などを取材したNHKのプロデューサーと対談しました。その中で、介護殺人に至るのは、介護を家庭内で抱え込んでしまったケースが多いという話を聞きました。とくに、降って湧いたように介護をしないといけない状況に追い詰められてから数ヵ月の間が一番怖いそうです。

くらたま

くらたまなるほど!突然劇的に変わってしまいますもんね。やはり、抱え込んでしまうと自分を追い詰めてしまうんですね。

松浦

松浦反対に、要介護者の症状がゆっくり進行し、10年介護をしているという場合は介護殺人は起こりにくいそうです。

私の場合は「自分が我慢すればいい」という思いに囚われてしまっていました。9ヵ月ぐらいたって、やっと公的な支援を頼りました。離れて暮らす弟が切羽詰まった状況を見かねて動いてくれました。介護支援制度が2000年につくられ、それぞれの地域には包括支援センターという相談窓口もできていました。しかし、そんなこと弟が動いてくれるまで全然知りませんでした。

くらたま

くらたま知らないですよね。ほかにも今振り返って、「もっとこうしておけば良かった」と思うことはありますか?

松浦

松浦やはりもっと早く公的な支援に頼るべきだったと思います。自宅での介護を終えて思うのは、これは家庭の問題ではないなということですね。家族の負担の域を超えています。「人が認知症になって老いて死んでいく」ということを、最後まで支えることは、完全に社会の問題だと思います。

くらたま

くらたま確かにそうですね。しかし、ずっと家族の問題として考えてきたことを、いきなり公的な支援に頼ろうとマインドチェンジするのは難しいですよね。当事者だけではなく、周りにいる人も考えを切り替えていくことが大切ですね。

松浦

松浦そうですね。今介護の悩みがない人の意識も切り替わらないと、社会全体で支えようという話にはならないわけです。それに介護の問題は、兄弟間でもかかってくる負担に違いがあります。私の場合は、私が母と同居していたため、結果的に負担の多くを私が被ってしまったわけです。

くらたま

くらたま兄弟の場合は、距離が近い人になりがちですね。

松浦

松浦自分の人生設計を考えると、「さっさと逃げてりゃ良かった」と思うわけですよ。しかし若い頃は、のちにそのような状況が訪れることは夢にも思わなかったです。

なんでこんなことを自分がしなくてはいけないのか。こんな仕打ちを母から受けるほど、自分はなにか悪いことをしたのか。母に向かって何を言っても、なんともならない。怒っても無意味だ。それでも、自分の内側に行き場のない怒りと徒労感が鬱積していくのが分かった。

(『母さん、ごめん。 50代独身男の介護奮闘記』p160より引用)

くらたま

くらたまわかりませんよね~。松浦さんのお母様は、松浦さんがケアしてくださったけど、独居で認知症になっていく人も結構いますよね。

松浦

松浦私自身がそうなるかもと考えれば、明日は我が身です。今59歳ですが、65歳になったら、少なくとも近くの包括支援センターに顔は出すつもりです。「ここに特殊な65歳がいるよ」ということを登録しておかないとまずいと思うからです。

くらたま

くらたま確かに。それは大事なアナウンスかもしれない。

親の介護は「絆」ではなく「労力」の問題で捉えるべき

くらたま

くらたま介護の負担を自分が引き受けるかどうかについては、いろいろな捉え方があります。松浦さんが「公的な支援に頼るべき」とおっしゃったように、私も、早いうちに公的な手を入れて、自分以外の人の手も借りる方向に持って行った方が良いのではないかと思います。

松浦

松浦親の介護は単純に「労力」の問題で捉えるべきで、「絆」の問題ではありません。「絆」という言葉を振り回さないで欲しいです。

くらたま

くらたま日本は「立派に介護して最期まで看取ったことが素敵だ」と受け取られる風潮がありますからね。

松浦

松浦かつてはそれが可能だったんでしょうね。なぜかというと、認知症を発症して、かつその後何年も生きる人がそもそも少なかったからだと思います。

日本人の平均寿命は、戦後の1947年で男女とも50代前半です。70歳を超えるのは、1960年代に入ってからです。今の女性の平均寿命は87.74歳ですが、今、私の母もちょうど87歳です。

くらたま

くらたま87歳まで大概の人が生きられるようになったのも、すごいことですね。

松浦

松浦しかし、健康寿命は70歳半ばぐらいなので、そこからは病院にせっせと通って生きていかなければいけないのが現状です。

くらたま

くらたま健康寿命の概念は、とても大事ですね。

松浦

松浦この前、母のグループホーム入居にかかる費用を見直してみたんです。1年でかかる入居費用から支給されている年金額を引いて、女性の平均寿命と健康寿命の差である13年をかけます。それにメノコで推定した13年分の医療費と葬式費用を足すとまあまあ1,000万円ぐらいになりました。年金とは別にひとり1,000万円は必要ってことですね。これは、グループホームに入った場合の“老後2,000万円問題”と言えます。「夫婦で2,000万円貯めとけというのは、そういうことか」と思いました。

くらたま

くらたま介護が家族の問題から踏み出せないのには、費用の負担もありますね。家族で介護している分には、目に見えるお金は出ていかないわけですから。

松浦

松浦そうですよね。私は「介護も産業だ」と思うんです。合理的なルールをつくれば、介護は産業として回るのではないかと思います。

くらたま

くらたま家庭によっては、経済的な面でも外の力を借りる敷居が高すぎますね。それによって「家庭内でなんとか頑張って回そう」ということになり、家庭がガタガタになっていくように思います。

介護が大変になるほど、外部とのつながりが大切に

松浦

松浦ほかに、施設でみてもらうことの良い点は、認知症の人への接し方を心得ている人がみてくださることです。グループホームのスタッフの話し方を聞いていると、この人たちはプロだなと感心します。

くらたま

くらたま高齢者が増えていく時代で、プロの手を借りていくことが一般化しないと、あちこちで問題が起きますよね。

松浦

松浦そうですね。私の場合、たまりかねて1回母に暴力を振るってしまったことがありました。その時、ケアマネジャーさんに「もう預けることを考えましょう」と言われたのです。そこで限界を自覚できたわけです。「このまま暴力がエスカレートしたら大変なことになる」と考える理性は残っていました。ケアマネジャーさんの視点があって気づけたことです。

シネコンの暗闇に滑り込めば、1時間半なり2時間なりは介護の現実を忘れることができる。実際、私はこの2年半の間、これまでの人生のどの時期よりも多くの映画を観た。バイクで逃げ込んだシネコンで見る映画は、確実に私の精神を支えてくれたのだった。

(『母さん、ごめん。 50代独身男の介護奮闘記』p250より引用)

くらたま

くらたま外につながる線を残しておかないとダメということですね。

松浦さんの場合は、ご兄弟とケアマネジャーさんがつながっていたことが、命綱になりました。でもそこがないご家庭は山ほどあるから、そういうご家庭が外につながっていけるようにどんどんアナウンスしていけたら良いですね。

松浦

松浦外とのつながりで言えば、家族以外の人が家に入れる雰囲気をつくっておくことも重要です。うちの場合は、ヘルパーさんが家に出入りするようになると、ものすごく母が嫌がって「あの人は何?」とか言うわけです。慣れていない人が家庭に入ってくると、やはり違和感がありますから。

心身の機能が衰えたとしても、母の存在に支えられている

松浦

松浦母の介護を通して得た考え方もあります。

30年ぐらい前に脳死状態からの臓器移植を法制化すべきかの議論があった頃、立花隆さんと梅原猛さんが「脳死は人の死か?」ということで議論していたのを覚えています。今は、「臓器を提供します」という意思を示せば、脳死で移植するようになっていますが、当時はそんな仕組みはなかったわけです。

あのとき立花さんは「脳が死んだら人は死ぬ」という考えを、科学の方法論にそって示していました。それに対して梅原猛さんは「人の命というものは生きようとする意志として細胞の一つずつにまで宿っているのだから、そんなに簡単に脳死は人の死だと言ってはいけない」という議論を展開していました。

それを見ていた当時の私は、立花隆さんに近い考え方をしていました。

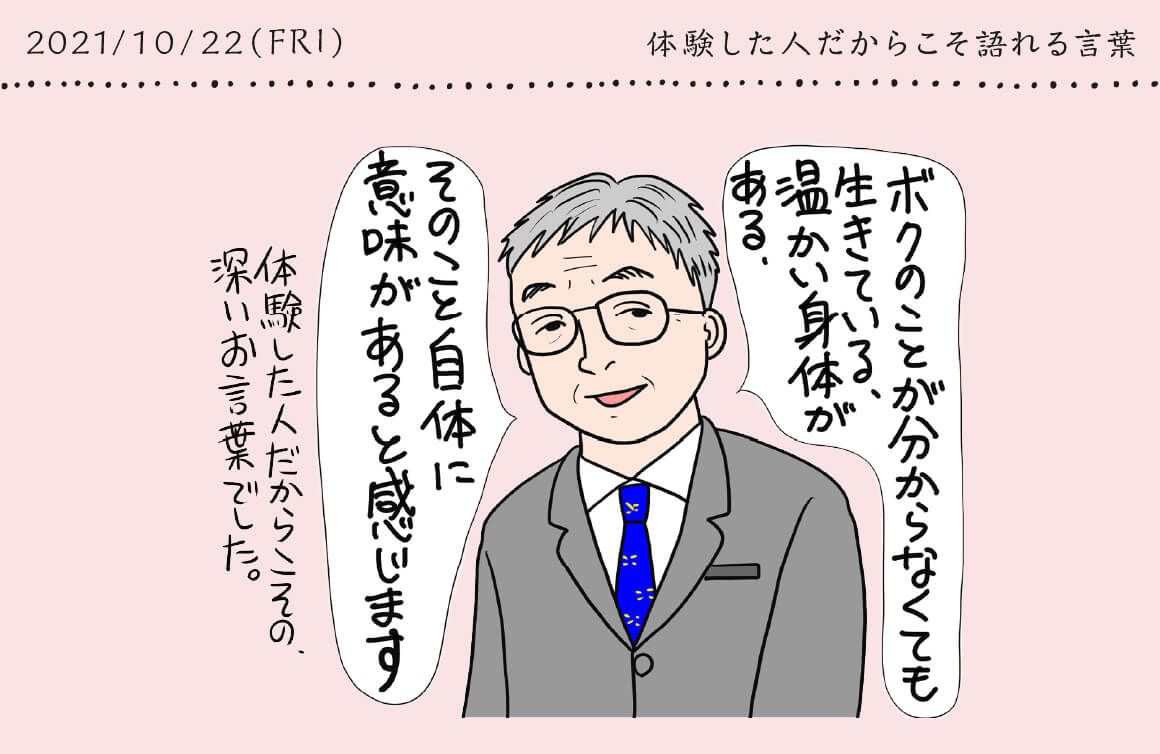

しかし、母の状況をずっと見てきて、自分の中でわかったことがあったんです。それは、「『いる』というだけで、意味がある」という感覚です。

くらたま

くらたまと、言うと?

松浦

松浦母は認知症のせいで、ある意味どんどん私の母でなくなってきています。最後に残るのは、呼吸をする温かい生体のみでしょう。意思の疎通があるかないかもだんだん危うくなってきています。しかし、そこに「いる」というだけで、少なくとも母の存在によりそい、よりかかれる部分があります。「いる」だけで意味があるんです。

「生きている理由で、最後に残るものはこれか」と思っています。「社会的に役に立たなくなったら、ケアをせずに死に任せればいいじゃないか」という議論もありますが、そうではないと思うんです。

くらたま

くらたまそれは体験された方でないと、なかなか実感としてわかりづらいかもしれないですね。これまでのお母様とのかかわりがあったからこその松浦さんの思いだと感じます。

松浦

松浦この「いる」というだけで意味があるという感覚は、おそらく母と共有した時間の質によるのかもしれません。世の中には親と絶縁状態の方や、親が早く亡くなられた方もいますから、すべての人に当てはまる考え方ではないと思います。

くらたま

くらたまそういうところに直面しないとわからない自分の中の感情ってありますね。

松浦

松浦そしてお墓というのも、この思いを死後に延長するためにあると思うようになりました。人は死んでしまったら肉体はなくなってしまいます。しかし、お墓をつくっておくと存在感の残り香のようなものは続きます。そのような生活の知恵としてお墓があると感じました。時を越えて、大切な人の存在を身の内に引き留めるためのものだと思います。

くらたま

くらたま本当、そうかもしれない。

松浦

松浦逆に言うと、「存在のよすが」にならなくなったら、お墓の機能はそこで終わるのかもしれません。

くらたま

くらたま確かに。生きている人のためのものですもんね。

松浦

松浦時間を共有して過ごしてきた人を忘れないための機能というのは、持っているんだろうという気がします。

- 撮影:丸山剛史

松浦 晋也

1962年生まれ。東京都出身。慶應義塾大学理工学部機械工学科卒業、同大学院政策・メディア研究科修了。日経BP社の記者として、1988年からの4年間宇宙開発の取材に携わる。メカニカル・エンジニアリング、パソコン、通信・放送分野などの取材と執筆を経験した後、2000年に独立。宇宙作家クラブにも所属し、フリーのジャーナリストとして、宇宙開発、コンピューター・通信、交通論分野の記事を多数手掛けている。2017年にはアルツハイマー型認知症と診断された母の自宅介護の経験をもとに、これまでのキャリアでは異色となる『母さん、ごめん。 50代独身男の介護奮闘記』を執筆。ジャーナリストならでの筆致で介護の苦悩をリアルに伝える同書は話題を呼んだ。