ご著書の『機嫌よくいれば、だいたいのことはうまくいく。』読みました!先生の言葉のあたたかさに救われる思いでしたね。

今回のゲストはシスターであり評論家の鈴木秀子さん。鈴木さんは、これまで多くの人の悩みに寄り添い、幸せに生きるための考え方を伝えてきました。その活動から、雑誌やWebサイトにおいても読者のお悩みに答える企画に多く出演しています。そんな鈴木さんは2021年3月に、これまで温めてきた幸せのヒントを著書『機嫌よくいれば、だいたいのことはうまくいく。』にしたためました。人生100年時代、生死に向かい合ったり介護をしたりするときに大切になる考え方を、漫画家くらたまが聞きました。

- 構成:みんなの介護

50万人の悩みを聞いてきた89歳のシスターによる、幸せに生きるための考え方を記した37のレッスン。「人生は60歳から、この折り返し地点からが醍醐味だと思います」と高齢者を励ますまなざしで記された本書は、人生100年時代に私たちがぶつかる壁にどのように向き合えば良いのかを教える。多くの人の艱難辛苦に寄り添ってきた鈴木氏が紡ぎ出す言葉が心に沁みる一冊。

人間の本性で一番深いものは、死ぬまで成長し続けたいということ

くらたま

くらたま 鈴木

鈴木そう言っていただくと、嬉しいです。この本は、いろいろな悩みを持つ人に向けて書かせていただいた本です。

例えば、「人生に起こることすべて良し」という言葉がありますが、私たちはそんなことなんてなかなか信じられないですよね。だって、現実は嫌なことも多いじゃないですか。

特に、日本は災害が多い国ですので、備えがないと危険という感覚から、つい嫌な方に目を向けがちです。だから、どんな人の中にも、すべてが良いことで満たされている人はいないわけです。

ほんとうに辛くて苦しい最中に、「いま表に現れる現象は苦しみだけれども、その底には何らかの恵があり、これは神の愛が表れるための出来事だと考えるのはとても難しいこと。ですが、何年か経って振り返ったときに、「ああ、あの体験があったからこそ、自分のいまがある」と感謝して受け止められる日が必ずくると私は確信しています」

(『機嫌よくいれば、だいたいのことはうまくいく。』P157より引用)

くらたま

くらたまないですね。

鈴木

鈴木例えば私はシスターですので、さまざまな人が相談にいらっしゃいます。経済的にも恵まれて、家庭にも恵まれ、子どもたちは良い大学を出て、良い就職をして、良い結婚をして、これ以上幸せな人はないと見えるような人も来られます。しかし、そういう人が密かに訪ねてきて話すことは、もう悲惨そのものです。

くらたま

くらたまそうなんですね!?

鈴木

鈴木決して世間には言えないようなことです。そういうことを内に秘めている。ですので、見えるところが華やかであればあるほど、それにつりあって重いものがあるんですよ。

しかし、そうであるからこそ、傲慢にもならずに、自分の弱さを全部話せるほど、オープンになる力をマイナスからもらっているんです。大成功した人で、挫折せずに成功した人なんて1人もいないですよ。

そして二つ目に、嫌なことの中にこそ、自分を人間として成長させてくれて、助けてくれる力が潜んでいるということ。このことをしっかりと自分に言い聞かせておく必要があります。

そして三つ目は、起こることには必ず何か意味がある、と思うことですね。人生においては、それが必ず良いことに転換していきます。自分が生きていることがいかに素晴らしいかということに思いを馳せることが大切です。

それから、人間の本性で一番深いものは、死ぬまで成長し続けたいということです。

くらたま

くらたますごくわかります。

鈴木

鈴木そう考えると、病気や失敗、挫折などのつらいことは、その人を成長させてくれる糧になるものなんです。

くらたま

くらたまあー、なんだかとても心に沁みるものがあります(泣)。

鈴木

鈴木ですので、それらを毛嫌いしないでほしいです。渦中にいるときはつらいと思いますが、しっかり向かい合って年月が経つと、いつの間にか心穏やかになっているんです。そして良い人が集まってきてくれます。そのように生きていくと、人生に起こることはすべて良きことになる。

まずは現実を受け入れる力を育てること。そして、自分が望まないことが起こるのは神様の計らいかもしれないから、ここには深い意味があるんだと思うこと。そうすると、年月が過ぎたあとで、その意味がわかります。

悲しく、つらいという気持ちを感じて良いんです。どんな感情が沸き起こっても良い。でも、冷静なときに本などで学んだことを考えて自分を育て直す良いチャンスだと捉えるんです。

勉強というと学校に行って、何か勉強すると思いがちですが、自分の毎日に起こってくることから、必要なことを学べば良いんです。

ただ、だまって耳を傾けるだけで癒される人がいる

鈴木

鈴木介護においても、話せるときに人に気持ちを話すことが大切です。私のところに来て、いかにお姑さんが悪いかを延々と話し続けた人も、最後になると「でもね、私も悪いんです」って言うんです。

だから徹底的に、その人の胸の中にあるこだわりを吸い取って心の中が空っぽになると、心の深いところから転換が起こってきます。

そうすると知恵が出てくるんです。「私も悪かった。お姑さんに意地悪をするから、お姑さんもそういう態度に出るのは当たり前だ」とわかるわけなんです。

人はどんな理屈を言っても変われるものではありません。頭ではわかっていても芯から変わるのは、本当の意味で自分が実感したときです。自分のなかから「こうしたい」という思いが湧き出てこない限り、人は変わり得ないのです。このように人間のなかには深い知恵があるのですが、なかなか自分の力ではその知恵に達することができない。誰かが寄り添ってあげないといけない。私はそのときがくるまでじっと待つことにしています。

(『機嫌よくいれば、だいたいのことはうまくいく。』P160より引用)

くらたま

くらたまなるほど!

鈴木

鈴木私は、良いとか悪いとか判断せず、ただお聴きする。「夫がひどくて殺したい気持ちなんです」と言われると、「殺したい気持ちになるほど苦しんでいるんだな」と思いながら聴いて、それで終わりです。しかし、気持ちを吐ききって深い知恵が自分から湧き起こってくると、みなさん行動することができます。そうして現実が転換していく。

心の中を屈託のない状態にしておくことがいかに大切か。例えば海上で風が吹くと、海が荒れますが、深海は静かだっていうじゃありませんか。

人間の中にも心の深いところに静かな部分があるから、ちょっと夫がひどかったと思っていても、この静かな心を浮かび上がらせて、これからの一時間は、この静かな心で接しますと決心して、夫の話を聞くことができるんです。途中で心がざわざわしても、静かな心に戻ります。そうして聞いてくれたら、その人が真剣に聞いてくれるなというのを相手は感じます。

だから、生きている限り自分を幸せにして育て、機嫌良くしていることがとても大切だと思います。機嫌良くいれば、みんなその人のところへ行って安心するじゃありませんか。

それから、自分を大切にすることです。特に、介護に携わっている人は、誰かが亡くなると、「もっと早くお医者さんに連れて行ってあげれば良かった」「もっと早く入院させれば良かった」「もっとあれを食べさせれば良かった」と、自分を責めるんです。

でも、その時は精一杯しているんですよ。ですので、そんな済んだことは言わない。過去に立ち戻らない。そうして自分を責めないでほしいと思います。自分を責めるのは傲慢です。なぜなら、できていたらやっているんです。あれだけ頑張った自分を認めようと思えると、エネルギーが湧いてきます。

死にゆく人には歌と「You May Go」の言葉を

鈴木

鈴木そして、今度は死を恐れるという話です。

くらたま

くらたま自分の死もそうだし、やっぱり大切にしている人の死はもっと怖いです。

鈴木

鈴木亡くなっていく人は、現実を受け入れるのが大変です。アメリカの精神科医エリザベス・キューブラー=ロスが苦しみを癒す3段階があると言っていますが、それを知っておくと、とても良いと思います。

一番目は怒りなんです。なんで自分にこんなことが起こるのかって怒りなんですね。

くらたま

くらたま確かに、怒りを感じてしまいそうですよね。

鈴木

鈴木そのあと、「これから頑張りますから、この苦しみを消してください」という取引をするわけです。取引をしても駄目だとわかると、うつ状態になります。

うつ状態になっても、どうしても現実は変わらないとわかると、嫌々でも引き受けなければならなくなります。そして、どうこの経験を生かして、明日からをよく生きていくか、人間らしさに立ち戻っていくかを考えるようになるんです。

人間の命は神様に委ねられているから、死が近づいてきたときは、その人が幸せに人生の最後の幕を閉じるのが良いと思います。人間は深い命でつながっていますので、命に力を送ることはできます。それは祈り以外にないと思うんです。

くらたま

くらたま祈りですか?

鈴木

鈴木はい。祈りは、助けてもらうためにするという考え方があります。しかし、祈りというのはもともとは賛美と感謝だと思います。

亡くなっていく人たちにとって一番うれしいのは、「お母さん死なないで」というのではなく、子ども時代の歌を歌ってもらうこと。

「私たちはお母さんが言ったように、兄弟みんなで仲良くして、一生懸命生きていきます。だからお母さん安心してね」というような言葉をかけるのも大事です。それから、子どものときの話をして、歌を歌う。歌というのは、記憶が全部なくなっても歌えるんですよ。

また、アメリカでは、死んで行く人に一番良い言葉は「You May Go」です。「逝ってもいいですよ」という意味です。日本にはそういう言葉はありませんが…。

亡くなった人が望むのは、愛する人やその周りの人々が生き生きと自分らしく生きていくことです。ですから、看病してきた人は決心を固めて相手を手放すこと。すると相手は心安らかに死と向き合うことができます。

(『機嫌よくいれば、だいたいのことはうまくいく。』P182より引用)

くらたま

くらたま日本では聞かないですね。

鈴木

鈴木亡くなった人は、姿はなくなるけれども、周囲のいろいろな人を通して、自分の力を伝え続けてくれます。ですので、亡くなった人とは、縁が終わりになるのではなくて、新しい形でつながっていくんです。

親しい人を亡くした後で一番大事なことは、ともかく4時間ぐらい号泣すること。泣けないときは、後ででも良いから思い出して泣く。そして、泣き終わったら、半年の間にその人が自分の生活範囲から消えた新しい生活を築き上げることが大切です。

今は、新型コロナの時代で家族葬が多いので、それができます。今までは誰かが亡くなると、お葬式はどうしたら良いかとか、誰を招くかという体面ばかりを考えていましたからね。

くらたま

くらたま確かに、新型コロナの影響で葬儀の在り方も大きく変わりましたもんね。

鈴木

鈴木死とは悲しいことではなく、人生で自分の務めを果たし終わって、絶対至福の世界に行くことです。私は臨死体験をしているからわかりますが、あの世の世界に行けば、すべて満たされるんです。それはもうどんなに時間がたっても、あせない記憶としてあります。

臨死体験で見てきたのは、至福の世界だった

くらたま

くらたま先生がご経験された臨死体験とは、どんな感じだったのですか?

鈴木

鈴木私が体験したのは、臨死体験なんて言葉がないときでした。当時は自分に何が起こったかわからない。それなのに、その後もなぜか幸せで、幸せで…。大自然がすごくきれいに見えて、普通の生活をしていても大自然と一体で、誰に会っても一体感が感じられて、すごく幸せだったんです。

2階から1階まで落ちて気を失いました。でも体が痛いのなんて全然気にならないんです。ともかく、そのときは何が起こったのかわかりませんでした。

その後、後遺症がないかどうかの検査で「国立医療センター」というところで入院していたときに、イギリス人の友だちが「リーダーズダイジェスト」という本を持ってきてくれました。この本に、臨死体験のことがとても興味深く書いてあるんです。

英語で書いてあったので、それを読んでくれました。最初は川を見たり、花が咲いていたり、亡くなった人が出てくるらしいんです。「そんな話聞いたことがあるな」と思いながら聞いているうちに、あるところに来たら、「あれ、私が体験したことが書いてある」と思ったんです。それは最後に素晴らしい光に出合うというところです。

例えば、オリンピックで我を忘れて競技に夢中になって金メダルを取った人の状態は、自分がすべて満たされて、自然に力が発揮されて成果が上がるんじゃないかと思うんです。何かそのような体験の、さらに究極の至福の感覚です。最後に川を渡ったり、花を見たり、死んだ人に出会ったりすると帰ってくるんですって。

そこで、最後の最後に大きな光の源に出合ったんです。神様かわからないけれどもね。「この方は、私のすべてを知っていて、許して受け入れてくださっている。これは、幸せの源だ」というのが、一瞬でわかりました。そして、「帰りなさい」って言ったんです。

くらたま

くらたまへー!すごい!!

鈴木

鈴木私はそんな至福の世界から帰りたくなかったんです。すべての能力が極限まで伸びていて、時間がない永遠の世界という感覚です。そしてここには愛の源の方がいて、自分の思いを聴いて愛し抜いてくれる。これ以上の至福はありませんでした。

また、その存在に「一番大切なことは、知ることと愛すること」と言われました。そして目が覚めたら、病院にいたんです。

愛するはわかりますが、知るということは、人間が成長していくうえで、今ここで自分にとって一番大切なことは何かを求め続けて、探し出すことだと思うんです。

くらたま

くらたま本当に素敵な体験ですね!

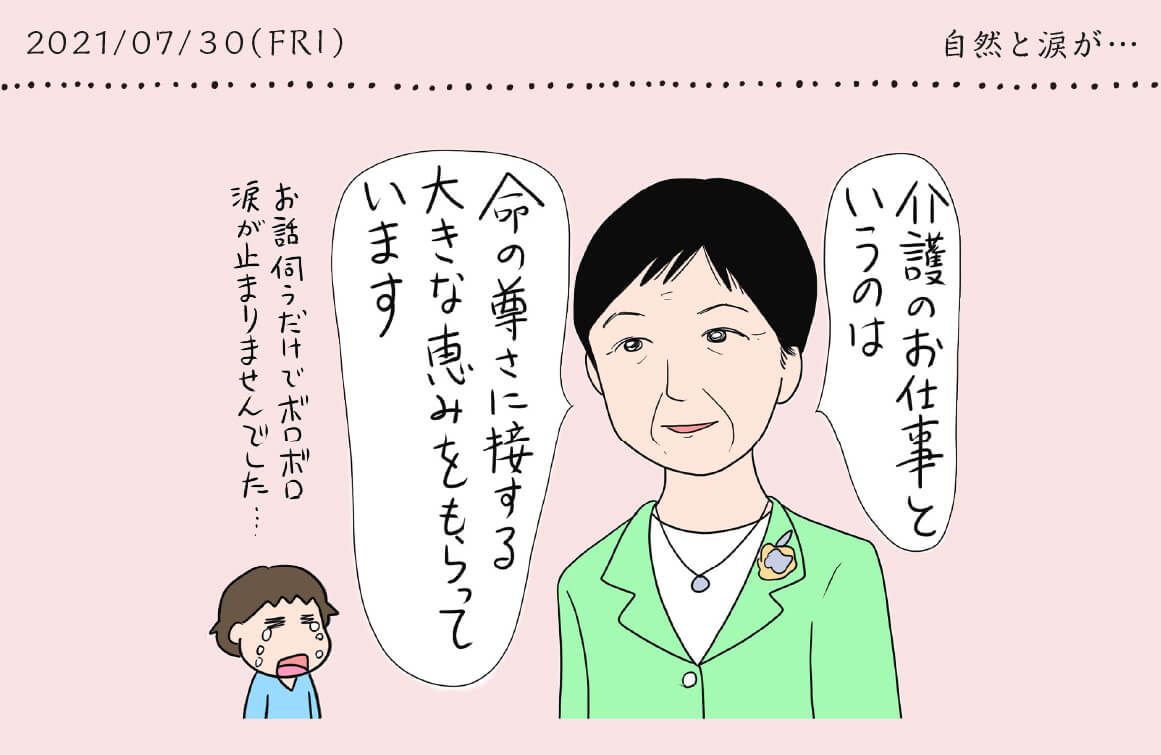

介護は人間の命に直接かかわれる尊いお仕事

鈴木

鈴木命というのは、とても尊いもので、それを支えている存在がいることを忘れてはいけません。介護に携わる人たちは、命という人間にとって最も大切なものに接する大きな恵みをもらっている、とても恵まれた仕事に就いている人たちだと思います。でも、その恵みが大きいだけに苦労も多いかもしれませんね。

くらたま

くらたますごいな。それははじめて聞いた考え方です。

鈴木

鈴木お金儲けのためだけの仕事や、騙してお金を取ろうという人生だと苦労も多いです。しかし、人間の一番大事な命に直接かかわれる仕事は、幼稚園の教育と介護しかないと私は思っています。

大学とかになると、知識で交流しますからね。幼稚園の子どもたちに接するということは、人生の希望を与えること。そしてこの世から去っていく人を見送る人は、人生の最後を締めくくる援助をすること。かけがえのないお仕事だと思います。

くらたま

くらたま素晴らしいですね。

鈴木

鈴木また、介護に携わる人がエネルギーを満たすには、親しい人と自由に話すことが大切です。そのような人たちとの良い関係を、私はサポートグループと呼んでいます。

くらたま

くらたまやっぱりそういう仲間って大事ですよね。

鈴木

鈴木大切ですよ。人間は仲間がいなきゃね。成功する人は必ず良い仲間がいます。それを成功環境というんです。

くらたま

くらたま成功環境?それもはじめて聞きました。

鈴木

鈴木自分から成功環境をつくるということが、大事です。

くらたま

くらたまなるほど!いやーほんと大事だ。

鈴木

鈴木成功する人というのは、必ず成功環境と良いメンターがいる。メンターは良い先生じゃなくてもいいんです。そのときどきに起こってくる出来事の中に、教えてくれる人が現れると言います。

くらたま

くらたま面白いですね。常に同じ人じゃないんですね。

鈴木

鈴木メンターが同じ人じゃないわけ。喋る人がいたり、聞いてくれる人がいたりすることが成功環境です。

くらたま

くらたまなるほど!

鈴木

鈴木そしてそこから自分が成長する何かを目指していく。私は一番大事なことは、小さいことに感謝することだと思うんです。

聞いてくれる人がいるとかね。今日目が見える、手足がある、生きている、水が飲める…。当たり前のことに感謝すること。介護で疲れてエネルギーがなくなったならば、電車でうちに帰るときに座れる席があったとかね。

電車が走っているとか、帰る家がある、今日寝るベッドがあるなど、当たり前のことに感謝する習慣をつけることが大きな力になると思うんです。

くらたま

くらたま当たり前のことに感謝って大切ですね。

鈴木

鈴木当たり前のことに感謝する習慣をつけていると、良い人になっていくんです。そうすると、人が知らないうちに近づいてきます。あなたが、成功環境のもとになるわけです。私たちはそれを「幸せ発信地」と呼んでいます。自分が幸せ発信地になるんです。

くらたま

くらたまなるほど!あー、お話を聞いているだけで、泣けてきます。そんなにつらいことがあったわけでもないのに…。でもなんで泣いているのか自分でもよくわからない…。

いやー、今日なんか生まれ変わった感じですね。何だろう、本当にいろいろ変わったな、という感じがします。本当にお目にかかれて良かったです。

- 撮影:丸山 剛史

鈴木秀子

1932年静岡県生まれ。聖心会シスター。東京大学人文科学研究科博士課程修了。文学博士。ハワイ大学、スタンフォード大学で教鞭をとる。聖心女子大学教授(本近代文学)を経て、国際コミュニオン学会名誉会長。聖心女子大学キリスト教文化研究所研究員・聖心会会員。文学療法やゲシュタルト・セラピーを用いて、国内外からの招聘、要望に応えて、「人生の意味」を聴衆とともに考える講演会、ワークショップで、さまざまな指導に当たる。『9つの性格 エニアグラムで見つかる「本当の自分」と最良の人間関係』(HP研究所)で、日本にはじめてエニアグラムを紹介。『人はいつか死ぬのだから 小さな「気づき」は人生の恵み』(PHP研究所)などの死に向かい合う心構えを説いた本や幸せに生きるための考え方を記した本も多数。