笠井さんの『生きる力 引き算の縁と足し算の縁』を拝読しました。リアルな闘病生活が描かれていて、圧巻です。実際、がんだとわかったときはどんな様子だったんのでしょうか?

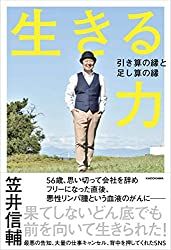

くらたまのいま会いたい手帳、今回のゲストはフリーアナウンサーの笠井信輔さん。フリーになった直後に待っていたのは、悪性リンパ腫ステージ4との闘いでした。闘病の歩みが赤裸々に綴られた『生きる力 引き 算の縁と足し算の縁』は、大きな反響を呼んでいます。入院生活の中で楽しみを見つけるコツや、病院のネット環境整備の可能性など、がんになったからこそ気付けたことを漫画家くらたまが聞きました。

- 構成:みんなの介護

フリーアナウンサーへの道を歩み始めた途端に悪性リンパ腫のステージ4と診断された笠井さん。ワイドショー担当者として他人のプライバシーを伝えてきたので、「今まで人にやってきたことを自分にしなければならない」と、闘病生活を包み隠さず発信したブログやSNSは大きな反響を呼ぶ。

闘病に伴う体調の変化や抗がん剤治療のこと、ネット上の仲間のこと、つらい闘病生活に楽しみを見つける方法など、がんになったからこそ見えたものを活き活きと綴り、笠井さんのアナウンサー魂がほとばしる1冊。

3人目の医師の診断を経てようやく病名がわかった

くらたま

くらたま 笠井

笠井体調が悪くなった頃、排尿障害があったのだけど、20年間一緒に仕事をしてきた小倉智昭さんが「がん」だったので、小倉さんと同じ膀胱がんじゃないかと思ったんです。

でも、1人目2人目の医師からは「がんじゃありません」と言われて、3人目の先生と会って悪性リンパ腫だということがようやくわかった。妻に話すと、「セカンドオピニオンを受けてください」と言われてね…。妻にはずっと隠していたから、妻にとってはこのときがセカンドオピニオンだったんです。

それから、4人目の先生のところに行って検査を受けて、やっぱり「がんです」と言われた。病状はかなり良くないことがわかっていたから、とにかくフリーになってからの爪痕だけは残して入院しようと思いました。

出演が決まっていた「徹子の部屋」にはなんとかしたいと思って、入院を2週間延ばしてほしいと言ったのです。

フリーになったばかりで、これから稼がなくてはいけないのに。悪性リンパ腫って何だ?先生は血液のがんだと言っていたけれども、それが腰の痛みと関係あるのだろうか?だとすると腰痛は会社からの引越しのせいではない?整体や鍼は無駄だということなんだろうか?

(『生きる力 引き算の縁と足し算の縁』P28より引用)

くらたま

くらたまそれは強烈な2週間でしたね…。

笠井

笠井そう、強烈だった。とにかくこの痛みに体がもってくれという、そこだけが一番心配でした。

くらたま

くらたま入院してからはどうだったのですか?仕事の計画を立てるのも大変ですよね。

笠井

笠井抗がん剤がやっぱり大変でしたね。私が発症した「びまん性大細胞型B細胞リンパ腫」というのは、いまでは医学が進んでいて通院で治療ができるんです。

でも、私はステージ4で全身にがんが散らばっていて、さらに遺伝子異常がみつかってアグレッシブなタイプだったので「通常の治療では治らない」と言われました。5日間連続24時間の抗がん剤投与というのが1セット。それを6回。半年先まで40件も講演が決まっていたのですが、全部仕事をキャンセルしました。

あまりにも腰や体が痛いから、「がんの治療はいいから痛みを取ってくれ」と。「痛みを取ってくれれば後はどうなってもいいから」って医者に頼んだら、緩和ケアから入ろうという話になりました。

緩和ケアに入って一週間ぐらいしてから抗がん剤治療が始まったのです。そうしたら抗がん剤治療の2日目に突然腰の痛みが減ってきた。尿もそれまで、脳の血管が切れるぐらいいきまないと排尿できなかったのが、シャーシャーでるようになったの。

くらたま

くらたまそんな劇的な効果があるものなんだ。苦しみって本当すべての一番前に来ますよね。

笠井

笠井そうなんです。今の医療では、「緩和ケア」というのは一般的に知られている末期の治療じゃなくて、人によっては入院した時からその作業に入るそうです。精神的なモチベーションが落ちちゃう一番の原因は痛みなんです。

こうなったら、どんなに辛くてもいいから早く6回抗がん剤を受けたいと思うようになった。一般的に抗がん剤というと、苦しいし、ひどいし、痩せていくイメージがあるでしょう?

でも、それは昭和時代のイメージですよ。いまの治療は5年前の治療を受けた人とも違うくらい目覚ましいスピードで進化しています。

副作用止めの薬の進化はすごい

くらたま

くらたまそんなすごいスピードなんだ。

笠井

笠井何が凄いって抗がん剤の開発以上に、副作用を緩和する「副作用止めの薬」が進歩しているんです。

抗がん剤副作用の主な苦悩のうちの一つが吐き気。5年以上前に治療を受けた人に聞くと、皆さん吐きながら食べる、食べながら吐くというのが常識だったようだけど、私の場合「制吐剤」が本当に聞いたので、4ヵ月半の入院中一度も吐かなかった。

くらたま

くらたまえー、それはすごい!

笠井

笠井薬が合う人と合わない人はいますけど。でも、吐かないのだったら食べなきゃなぁと思って、「食べることは戦いだ」っていうのをスローガンにして、完食を毎食目指して食べてました。

くらたま

くらたま4ヵ月って長い期間ですけど、そんな闘病生活の中の楽しみみたいなものはあったのですか?

笠井

笠井外に出ちゃいけないので、病室にずっといるのだけど、時の移ろいが感じられないのが一番よくない。日本は四季折々いろいろあるから、季節のお祝いは全部ちゃんと病室でやろうと思ったんですよ。

くらたま

くらたま素敵ですね。

笠井

笠井それで、12月に入院したので入院前に百円ショップでクリスマスセットや門松を買いました。自分がサンタになるのだけど、サンタは動けないから家族に来てもらってね。

あと、正月も妻がミニおせちを作ってくれた。赤い敷物も買ってきてくれたので、そこに100円門松を並べてお祝いしました。うちはそういう年中行事をちゃんとやる家なんですよ。

くらたま

くらたまいいですね。毎月毎月いろいろなイベントがあったんだ。

笠井

笠井そういうことをしていたのが楽しみの一つでしたね。あと、2月に自粛要請が出るまでの1ヵ月はお見舞いに皆さん来てくださった。ここでもポイントがあって、悪性リンパ腫って免疫力が落ちているタイミング以外は、基本的に何食べてもいいんですよ。

だから、お見舞いに来る人には差し入れをお願いする(笑)。子どもたちとかには吉野家の牛丼とかハンバーガーとかを頼みました。

くらたま

くらたまそんなのも食べられるんだ!

笠井

笠井むしろね、ずっと病院食だからジャンキーなものが食べたくなる。食べることが大事なので、病院食を食べなくても別のものを食べれば看護師さんにはとても褒めてもらえるんですよ。

一方で会社の偉い人とか上司とか、この人お金持っているな、と思う人には「すみません、あの、焼肉食べたいんですけど」という風に言うんですよ。そうすると叙々苑の5,000円の弁当を買ってきてくれました(笑)。

こっちはステージ4で、「もしかしたらこの人これが最後の食事になるかもしれない」と思うと、高いもの買ってきてくるんですね。

海外で活躍している人なんかは、「うなぎ食べたい」と言ったら、有名な老舗の鰻屋さんのうなぎを買ってきてくれて、びっくりした。うなぎが敷き詰めてあってすごいと思ったのだけど、食べたらご飯とご飯の間にもうなぎが入ってる。

くらたま

くらたまわー、すごいうなぎだ(笑)。

笠井

笠井スペシャルのり弁当って海苔が2枚入ってるでしょ。そのうなぎ版ですよ。1万円もするんです。もう本当にうれしかった。がんになったから、食べられたんですよ。それで、いつまでも自分の不幸を恨んでないで、「がんになったからこうなれた」っていう人生を歩もうって、がんになってから思うようになりました。

病気になる直前の私は、家族からはあまり評判の良い夫・父親ではありませんでした。猛烈に働いて家にいる時間が短く、しかも、自分の生き方に自信があったので、素直に家族の言うことを聞くような父親ではありませんでした。

(『生きる力 引き算の縁と足し算の縁』P282より引用)

しかし、がんを告知され、家族の中で一番の弱者となった私はとても素直になったそうなのです。

くらたま

くらたまマイナスばっかりじゃなくてね。

笠井

笠井そういうことがいくつもある。そのうちの一つが、1万円のうなぎ弁当が食べられたこと(笑)。

くらたま

くらたま笠井さんそういうとこいいな。どんな壮大なこと言うかと思ったら、うなぎ弁当もその一個の中に入っちゃうのが素敵(笑)。

コロナ禍での孤独を解消してくれたインターネット

笠井

笠井やっぱりある種ぎりぎりの中での楽しみ方というのを見出しますよ。でも、コロナ禍における入院患者に何が起きているのかといったら、本当に人がお見舞いに来ない。

家族だって緊急事態宣言になると誰も来なくなるんですよ。来たところで、制限がかかる。この「コロナ時代ゆえの孤独」というものを解消したのはインターネット環境でした。でも僕が入院していた病院はWi-Fiが繋がっていなかったので、スマホとかタブレットを使うとデータ量を使うわけです。

くらたま

くらたま 笠井

笠井わが家は家族割だったので、家族5人でかなりのデータ量の契約をしていたんだけども、僕が入院した途端にがんがんギガを使うから、毎月の終わり頃にギガ使い尽くして家族全員のスピードが遅くなる。それで追加のギガを買うんですが、あっという間に再び速度制限がかかる。

それでも、いろんな人にZoomとかでバーチャルにお見舞いしてもらえるもので、払う価値があった。でも、「病室でWi-Fiが使えないのはおかしいな」と思って、退院してからいろいろな活動を始めました。

「がんになったからこうなれた」という自分の中の一つが、「世の中のためにがんの発信をしていこう」ということ。がん関連の活動をする中で同じような思いの8人が集まって、今年「#病室WiFi協議会」という団体を立ち上げたんです。

とにかく、直接会えないわけだから、孤独孤立を解消するにはネットでつながるしかないんです。総務省でも調査しているのだけど、全国の病院の9割がWi-Fiを使っているんです。

くらたま

くらたまそんなにWi-Fi使っているんですか!?

笠井

笠井電子カルテや医師や看護師が業務用として使ってます。でも、患者さんが使える病院はわずか3割。多くの病院は入院患者にWi-Fiを使わせていません。

では、患者さんはどうしたか?私たち協議会で約600人のがんで入院した人たちにアンケートを取ったんだけど、なんと半分近い4割の人が使わずに我慢していたんです。

くらたま

くらたまなるほど…。

笠井

笠井速度制限がかかっても、僕みたいにギガにお金を払わない。ただでさえ家族に迷惑かけて、入院費にお金がかかっているのに、ギガを買って欲しいとか、ポケットWi-Fiを契約してほしいとか言えないとうのが理由。

すると、家族も来られないので、この1年、入院患者は誰とも会えない、つながれないんです。

くらたま

くらたま良くないですよね。

笠井

笠井それでいろいろ活動をして、国会議員にロビー活動陳情も行きました。そうしたら4月14日に厚生労働省から通達が出て、「国のお金で病室にWi-Fiをつけていい」ってなったんですよ。

くらたま

くらたまそれはほんと凄いですよ。

笠井

笠井コロナによって、孤独を解消するにはどうすればいいかと思い始めている人が増えたけど、今までWi-Fiが通っているかどうかなんて病院の選択肢に入っていなかったので、見過ごされていたんです。

切実にWi-Fiを必要としている入院患者さんたち

笠井

笠井でも、Wi-Fiが通っているか通っていないかで全然部屋での過ごし方も違う。妊婦さんからもよく意見をいただきました。新生児にコロナがうつったら大変なので誰も来ない。お祝いもしてもらえないと。Wi-Fiがつながっている病室では、妊婦さんたちが、わが子の動画を撮りまくって、みんなに送信。赤ちゃんの様子を見せられる。でもWi-Fiが通ってないと、データ通信量を使うのでそんなことも気軽にできない。

もう一つは小児病棟。子どもたちは長く入院している子が多く、これまでは両親がずっと一緒に面倒をみてたんです。でもコロナで面会が4時間などに限定されて…。

1日のほとんどの時間を子どもたちだけで過ごしていて、食事も看護師さんがお手伝いする。食べてくれないときでもタブレットを使えば両親の顔を見せられるし、親としても子どもの様子がわかるし「人参食べなさい」とかって顔を見ながら子どもに言うことができるんです。

くらたま

くらたま全然違いますね。

笠井

笠井でも、こういうことすら無料Wi-Fiが通ってないと、「病院が用意したタブレットの通信費は病院が払うんですか?」ってなるんです。

あと小児病棟は、コロナになって良かったこともあった。これまで、小児病棟の中学生や高校生は、「病棟から授業に参加させてください」ということをずっとお願いしていたけど、どの学校からも「そんなことはできません」って言われていた。

でも、今はオンライン授業ができるようになって、タブレットで教室のみんなと同じ授業を受けられるようになったんです。でもここでも、Wi-Fi通っていなかったら、「誰が授業のデータ通信費を払うの?」という話になるんです。

SDGsのスローガンは、「誰一人取り残さない」。ところがコロナ時代になって今一番取り残されている人たちの一つがWi-Fiの通っていない病室の患者さんなんです。そこをなんとかしなきゃいけない。国がこんなに早く動いたのは、そこにようやく気づいてくれたから。

くらたま

くらたまじゃあ、今病院で急激に普及しているんですかね?

笠井

笠井良い質問。とにかく急ぎ予算作ってくれたので、今回の措置というのは、コロナ感染対策費として、その費用の中でWi-Fiつけていいですという通達なんです。

くらたま

くらたまそれはすごいことですよね!

笠井

笠井今回の予算案は、まず25万円を対策として出すというもの。そして一つのベッドに5万円付けますと言ってる。だから500床の中核病院だったら2,525万円出る計算。

しかし、コロナ対策にお金をたくさん使う病院では、Wi-Fiまで手が回らないというのが現状で、今後はなんとか病室Wi-Fiの単独の予算として考えていただきたいと思ってるんです。

また、病院の方たちは、ITに弱い人が多く、複雑なWi-Fiの話になると諦めちゃうところが少なくないんです。課題はまだまだ山積してます。

くらたま

くらたま諦めないであげてほしいわ。

笠井

笠井厚生労働省が予算措置をしてくれたので、今は病院関係者に訴えています。

高齢者がITを使えると、超高齢社会は変わる

笠井

笠井介護の高齢者施設でもまったく同じことが言えるわけですよ。会わなくたってつながることができるとわかっているのだから、介護施設だってどんどんそういった IT の技術を取り入れてやってほしい。

うちの母親は81歳ですが、認知症の父親と二人暮らしで老老介護をしています。でも、認知症の父親の介護で家に閉じこもっている悲壮感はあまりないんです。遊びにいくと、出かけないのにお化粧してて「今日Zoomなの」って言ってZoom同窓会とかよくやっていて、楽しそうなんですよ。

くらたま

くらたますごいな。

笠井

笠井Zoom同窓会に集まるメンバーの6~7人は、全員81歳。それまで年に1回会っていた人たちが、このご時世で会えなくなったからZoomでお茶会をやっているわけ。

つまり、コロナ禍では高齢者ほど IT を覚える必要があるんです。「もういいのよ、私なんて」って言うんだけど、操作方法は簡単になってきている。

使えるようになるためには何が大事かって言うと、子どもたちか孫が教え込まなきゃいけない。うちも息子がとにかくおばあちゃんに教え込みましたよ。

くらたま

くらたまそうなんだ!

笠井

笠井それでうちのおばあちゃんは81歳でZoomお茶会ができるわけ。では友人の6人の81歳が何でできるかというと、みんな家族から教わっている。

そして、新たにやりたいという人をその6人が教えているの。そういうつながりが今大事なんですよ。

コロナになって、お年寄りも生き方を変えていかないといけない。そうしないと、世の中でWi-Fiが当たり前になった時に、どうすればいいのっていうことになっちゃうんです。

くらたま

くらたまITでつながっているからこそというところですね。

笠井

笠井また、家族 LINE で写真を使って近況の共有とかをしていると、本当に会えているような雰囲気で、取り残されている感じがしない。家族と生活しているような感じになる。そんな環境があちこちで作れたらと思います。

笠井信輔

1963年、東京都世田谷区生まれ。早稲田大学卒業。1987年にフジテレビにアナウンサーとして入社して以降、『タイム3』『FNNニュース555 ザ・ヒューマン』『ナイスデイ』などでメインキャスターや総合司会などを務める。1999年~2019年9月までは、『情報プレゼンター とくダネ!』にて、サブ司会兼メインアシスタント・ニュースデスクを歴任し、2007年7月から2019年9月まではアナウンス室専任部長(情報担当部長)でもあった。2019年9月末でフジテレビを退職し、10月からは芸能事務所オールラウンドに所属し、フリーアナウンサーとして活動中。