こんにちは。理学療法士ブログ「リハ塾」を通じて専門的な体の知識を発信している、運動指導の専門家・理学療法士の松井洸です。

今回は、脳梗塞後の後遺症に対してのリハビリの紹介です。脳梗塞発症後は個人差がありますが、片側の手足の動きにくさが残るなど、完全に発症前の状態にまで回復するということはありません。特に足の麻痺に比べて、手の麻痺は残存しやすい傾向にあります。

生活において、手を使わないという方はおられないはずですので、手に麻痺が残ると不便さを感じてしまうのではないでしょうか?本記事では、そんな生活において必ず使用する手の麻痺のリハビリについて紹介します。

脳梗塞は、血管の一部がすぼまって狭くなる

そもそも、脳梗塞とはどのような病気か詳しくご存知でしょうか?病気を理解することは、その後のリハビリにもつながる大事な部分ですので、よく知らないという方はこの機会に覚えておいても損はないはずです。

脳には手足と同じように、血管が通っています。手足の筋肉を動かすためには血液が必要なように、脳も血液がないと正常に働きません。血液を介して酸素が全身に供給され、血液中の酸素を使って脳を機能させています。

脳梗塞とは、脳へ血液を送っている血管の一部がつまり、閉塞または狭窄(きょうさく)することで、十分な血液が送られなくなり、それより先にある脳の機能が損なわれてしまう状態を指します。それによって、手足の麻痺やうまく喋れなくなる言語障害が起こります。ちなみに、血管が切れて出血する場合は脳出血と呼ばれます。これらを総称して、脳卒中と呼んでいます。

脳梗塞は、6つの原因が背景にある

脳梗塞の原因とされるもの以下のものがあります。

- 高血圧

- 脂血症

- 糖尿病

- 肥満

- 心臓病

- 喫煙

これらの生活習慣病が背景にあり、動脈硬化が起こりやすくなります。動脈硬化により、血管の内側に血栓やコレステロールの塊ができることで、血管が厚く硬くなり、血流が悪くなってしまいます。血流が悪くなった分、血液を無理に押し出して流そうとした結果、血圧が高くなるのです。

血圧が高いということは、血管は細く縮み、血液の流れは速くなっているので、血管への負担は大きくなります。その状態が続くと、血栓が脳の血管に飛んで脳梗塞、血管が切れて脳出血といった病気を引き起こします。

これらに当てはまる場合は、悪化しないように注意が必要です。喫煙者は禁煙することが望ましいですし、高血圧や糖尿病、心臓病の診断を受けている方は通院先で正しい食事の指導を受けることが良いでしょう。

脳梗塞後の症状とそれぞれの役割

脳梗塞後は体にどのような症状をもたらすのか。以下の通りです。

- 上肢(肩、肘、手首、指)の麻痺

- 下肢(股関節、膝、足首、指)の麻痺

- 失語症(発声機能は問題なく、単語は聞き取れるが、意味不明な組み合わせで言語による表現の障害)

- 失認(対象を見る、聞く、触るなどしても対象が何かを理解することができない)→歯ブラシを見ても何をするものか分からない...etc

- 失行(動作を遂行する動きや動作自体の意味も理解しているが、目的のある動作を遂行することができない)→ズボンの降ろし方、上着の着方が分からない...etc

- 意識障害

- 認知症

手足の麻痺に加えて、失認、失行、失語などの高次脳機能障害があると、生活の自立が難しくなり、介助量も増えます。麻痺が軽度でも高次脳機能障害があるとトイレや着替えなどに介助が必要となりますし、高次脳機能障害がなくても麻痺が重度であれば、やはり介助が必要となります。これは脳梗塞が起こる部位によって変わります。

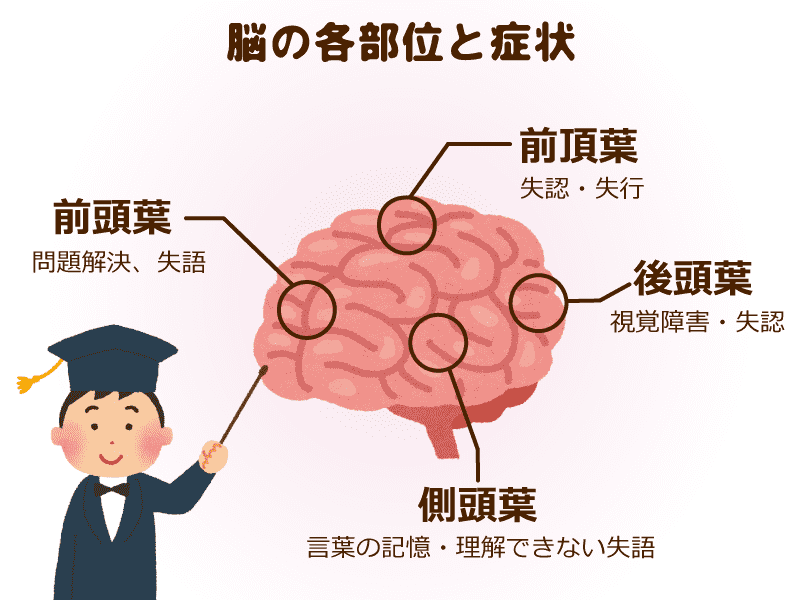

脳の各部位と症状は以下の通りです。

- 前頭葉(脳の前側):問題解決、計画を立てる能力が低下、失語、損傷側と反対側の手足の運動麻痺

- 頭頂葉(脳の上側):損傷側と反対側の手足の感覚障害、失認、失行

- 側頭葉(脳の横側):言語の記憶、理解が障害される失語

- 後頭葉(脳の後側):視覚障害、失認

このように、脳の各部位によってつかさどる機能が違うため、障害される機能も違います。今回のテーマである、指の麻痺は前頭葉、頭頂葉の障害によって起こる可能性があります。冒頭で述べましたが、手の麻痺は足に比べると長く残りやすい傾向にあります。

脳内では手、足、顔面それぞれに対応した部分があります。手をコントロールする部位、足をコントロールする部位というように分けられています。この割り合いが、足に比べて手と顔面をコントロールする部位が非常に多い構造になっています。手と顔面をコントロールする部位が多いということは、脳梗塞による脳の障害が起こると、手や顔面が受ける影響が大きいということ。

このような構造となっているため、脳梗塞による運動麻痺では足の麻痺は比較的軽く、歩く機能は大きく回復することが多いですが、指の細かい作業などは足の機能に比べると回復が遅い傾向にあります。

人は進化の過程で、自ら道具を作って狩りをする、表情の豊かさなど人特有の能力を高めてきました。その結果が、脳内における手や顔面の占める割り合いが多くなったということです。つまり、手のリハビリは時間をかけて継続することが重要で、自宅でも実施していただくことが望ましいです。

運動麻痺のリハビリは、分離運動ができるようになること

- 肩が上に挙がる

- 肘が曲がる

- 手のひらが上を向く

- 手首が曲がる

- 指が曲がる

肩から指までを見ると、上記の姿勢となる場合が多いです。発症後は筋肉の緊張が過剰になり、徐々に緊張が低下して落ち着いてきます。これにより、最初は緊張が強すぎて肘を伸ばせないが、伸ばせるようになってきます。肩なら肩だけ、肘なら肘だけ動かすことのできる、これを分離運動と呼びます。

発症直後は緊張が高く、分けて動かすことができない、これを共同運動と呼びます。手首だけ動かそうと思っても、肩から肘などすべてが一緒に動いてしまいます。運動麻痺のリハビリでは、共同運動から脱して分離運動ができるようになることが目的の一つです。

この分離運動がどの程度できるのかを評価する指標として、ブルンストロームステージ(Brunnstrom stage)Ⅰ~Ⅵの6段階で評価され、Ⅲを境にⅣから分離運動が可能となります。ⅣからⅥへ段階があがるにつれて、より高度な分離運動ができるということになります。

指と腕の各段階の指標は以下の通りです。

- 指

-

- Ⅲ:指でグーを作ることができる

- Ⅳ:指をすべて伸ばすことができる

- Ⅴ:親指と各指でつまむ動作をすることができる

- Ⅵ:指を横へ開いたり閉じたりすることができる、各指を分けて曲げたり伸ばしたりすることができる

- 腕

-

- Ⅳ:手を腰の後ろへ回せる、腕を前方へ水平に挙げることができる、肘を曲げて気を付けの姿勢となり手のひらを上に向けたり返したりすることができる

- Ⅴ:腕を横に水平に挙げることができる、頭の上まで肘を伸ばしたまま挙げることができる、肘を伸ばしたまま手のひらを上に向けたり返したりすることができる

- Ⅵ:腕をほぼ制限なく自由に動かすことができる

このように、それぞれ分離運動の程度によって分けられています。現在の自分がどの段階なのか、どこを目指すのかの指標にもなるので、一度確認してみると良いかもしれません。

手を上手く使えるようにするためのポイント

手を上手く使うポイントは以下の二つ。

- 背骨→肩甲骨→肩→肘→手首→指の順に運動する

- 体の深部のインナーマッスルを鍛える

腕は背骨からの動きが指先まで伝わることで、負担の少ないスムーズな運動が可能となります。多くの方は、背骨や肩甲骨、肩周りの動きが悪い、余計な力が入りすぎており、背骨からの動きが指先まで伝わっていません。それぞれの部位が小さく動くことで、負担を分散し、小さな動きが集まって大きな動きになります。一部分しか動いていないということは、その部分に負担が集中、本来なら小さい力で済むはずが必要以上に力が必要になってしまいます。

運動麻痺のある方ではこれが特に顕著に現れます。それぞれの部位を分けて動かすことが難しいため、どうしても一部分を過剰に使いがちです。なので、尚更それぞれの部位を分けて使えるようにリハビリしていくべきです。

筋肉には表層にあるアウターマッスルと深層にあるインナーマッスルから構成されています。両者には関係性があり、アウターマッスルが過剰に働きすぎるとインナーマッスルの働きは弱くなってしまいます。反対にインナーマッスルが働くとアウターマッスルは緩んで動きやすい状態が作れます。運動麻痺がある方は、アウターマッスルが過剰に働きすぎ、インナーマッスルが抑制されている場合が多いです。

要するに、体の各部位が十分に動く余裕があり、かつ、インナーマッスルが働いている状態を作ることが、手の動きやすさに繋がるのです。

背骨から指先まで伝える運動麻痺のリハビリ法(動画あり)

以下にご自身、あるいは家族の方でも簡単にできる運動を紹介します。

背骨の動きを出す運動

- 1、座ってみぞおちえを触る

- 2、触ったまま、体を曲げ伸ばし、左右へひねる

- 3、それぞれ10回ずつ程度行う

- <ポイント>

- 肩がすくまないようにリラックスして行う

- 足は床にしっかり着き、動かないように注意する

- 素早く動かさず、ゆっくり動く範囲を動かす

- 痛みがある場合は無理せず行う

肩甲骨の動きを出す運動

- 1、座って手の甲を内ももに当てる

- 2、足は動かさないように手の甲で内ももを押すように力を入れる

- 3、10回程度行う

- <ポイント>

- 肘は伸ばしたまま行う

- 肩がすくまないようにリラックスして行う

- 脇の後ろから動かすように意識する

肩、肘、指の動きを出す運動

- 1、脇の後ろ側、肘の後ろ側、中指の付け根をそれぞれおさえる

- 2、それぞれおさえながら、肩を前後に回す、肘を曲げ伸ばしする、指をグーパーする

- 3、各10回ずつ程度行う

- <ポイント>

- 肩がすくまないようにリラックスして行う

- 素早く動かさず、ゆっくりと動く範囲を動かす

リハビリのまとめ

- 脳梗塞とは、脳の血管の一部が閉塞、あるいは狭窄することで起こる

- 原因は生活習慣病が主

- 症状は手足の運動麻痺に加えて、失認、失行、失語などの症状がある

- 脳の部位によって症状が変わる

- 脳内における手と顔面の占める領域が足に比べて多いため、運動麻痺が残りやすい

- 背骨、肩甲骨、肩、肘、手首、指をそれぞれ動かすことで手の動きを良くすることができる

- インナーマッスルを働かせることで手の動きを良くすることができる

いかがでしたか? 脳梗塞後は完全に元どおりに戻るというわけではありませんが、日頃から続けて体をコンディショニングしてあげることで、限りなく元の状態に近づけることは可能です。ぜひ、本記事を参考に運動を実践してみてください。最後までお読みいただきありがとうございました。