こんにちは。理学療法士ブログ「リハ塾」を通じて専門的な体の知識を発信している、運動指導の専門家・理学療法士の松井洸です。

今回は「間質性肺炎のリハビリ」をお伝えします。そもそも間質性肺炎って何?という基本的なことから、実際のリハビリの現場ではどのような内容をしているのか、専門知識がない方でも「自宅で簡単にできるリハビリトレーニング」を動画つきでご紹介します。

呼吸をスムーズに行うトレーニングにもなるので、「最近すぐ息切れするなあ」「体力が落ちたなあ」と感じている方もぜひご自宅でやってみてください。

間質性肺炎ってどんな疾患?

肺炎なら聞いたことあるけど、間質性肺炎って何?という方が多いと思います。そもそも間質性肺炎というのはどのようなものなのか、簡単にご紹介します。

大きく分けると、肺胞性肺炎と間質性肺炎の二つに分類されます。分け方としては、感染した組織の部位による違いです。

肺の末端にある「肺胞」という組織が炎症を起こした場合が「肺胞性肺炎」。症状としては、高熱と咳に伴って黄色や緑色の痰が出ることが特徴です。肺胞の周りで肺胞を支える役割を持つ「間質」が炎症を起こした場合は「間質性肺炎」。症状としては、呼吸困難、痰を伴わない乾いた咳が続くことが特徴です。

間質が炎症を起こすと、肺が硬く繊維化したり、分厚くなったりします。間質は肺胞の周りに位置するため、間質が硬くなると肺胞が膨らむことが難しくなり、空気の循環が上手く行われなくなってしまうので呼吸に影響が出る可能性が高いです。

呼吸によって空気が肺胞に入ると、肺胞が膨らみ周囲の毛細血管を通じて、酸素と二酸化炭素を交換することで空気が循環(ガス交換)します。肺胞が膨らまないと、このガス交換がうまく行われず、呼吸が困難な状態が続いてしまうのです。

間質性肺炎の症状

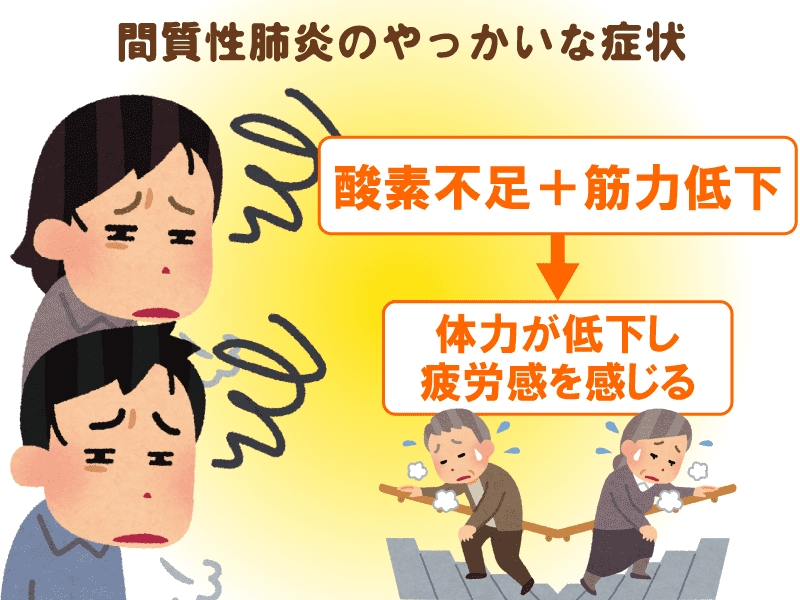

間質性肺炎の症状として最も大きな問題は呼吸困難感。上述したとおり、肺胞の周りを覆う間質が硬くなることで肺が十分に膨らまなくなり、肺に取り込める酸素の量が減ってしまいます。

体を動かすには必ず酸素が必要です。肺に取り込める酸素が減るということは、体の中で使える酸素が少ないということ。これによって、十分に酸素がある状態であれば疲れないような動きでも、酸素が足りずに疲れてしまうのです。

また、筋肉を動かす場合には酸素が供給される必要があります。酸素が少なくなると、必然的に筋肉へ送られる酸素の供給量も減少。その結果、筋肉は使われなくなり、萎縮して筋力の低下も起こります。酸素の不足と筋力の低下が合わさって、さらに疲労感が強くなっていくことが間質性肺炎のやっかいな症状です。

呼吸は生命維持において最重要

そもそも、呼吸(肺)が持つ役割とは何でしょうか。人は、肝臓、腎臓、あるいは上位脳が損傷されても数日間は生き延びることができますが、呼吸あるいは循環が約5分間停止すると酸素の欠乏により死に至ってしまいます。

当然のことかもしれませんが、呼吸は生命維持においてかなり重要なものなのです。呼吸は“吸う+吐く”のふたつが合わさったものです。間質性肺炎は上述した通り、肺が膨らまずに酸素を十分に吸えない状態なので、“吸う”ことに問題が生じてしまいます。

そこでお伝えしたのが、吸うという動作において重要なのが、「横隔膜」の働きであるということ。実は、吸う動きのうち約7割が横隔膜によって実行されており、これだけでも横隔膜がどれだけ重要かお分りいただけると思います。

間質性肺炎の方は間質に問題があることはもちろんですが、横隔膜が上手く働いていないことによって呼吸困難感を覚えてしまう場合があります。要するに、間質の硬さによってただでさえ肺が膨らみにくいのに、横隔膜が上手く働いていないことによって、さらに膨らみにくくしている可能性があるということです。

間質に対しては直接何かをしようと思ってもできませんが、横隔膜に対してはリハビリによって働きを改善させることが可能です。

理学療法士が指導できる間質性肺炎のリハビリ

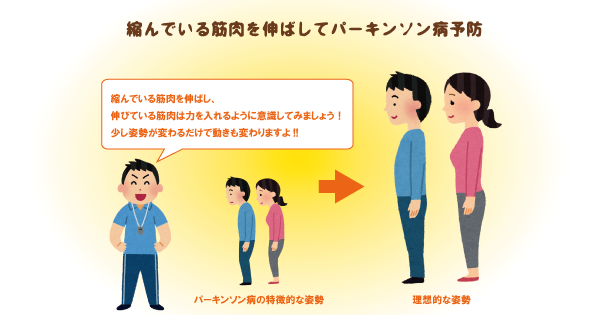

間質性肺炎に対するリハビリの目的としては、呼吸困難感の改善と持久力の改善が主なものになります。横隔膜が働きやすい環境を整えることは、まさに理学療法士が関わることのできる部分です。

横隔膜は胸郭、いわゆるあばら骨に覆われています。この胸郭がひろがったり、しぼんだりすることで横隔膜も十分に働くことができますが、そもそも胸郭があまり動かない方も非常に多いのが私の印象です。これらに対して理学療法士ができることは以下のとおりです。

- 胸郭の動きを引き出す目的で胸郭の周りの筋肉をストレッチ、マッサージ

- 胸郭の動きを邪魔する筋肉をストレッチ、マッサージ(腹筋、背筋など)

- 呼吸に合わせて胸郭の動きを手で誘導

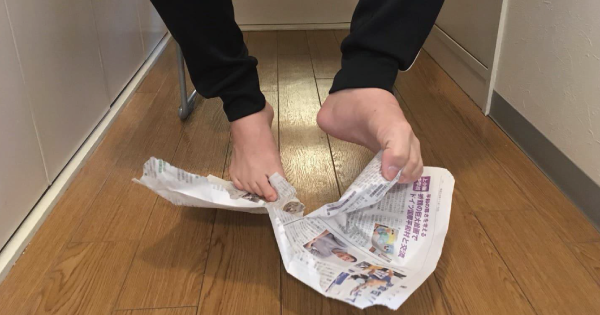

- 筋力の低下に対して手、足、体幹の筋力トレーニングを指導

- 持久力の低下に対して適切な負荷量を調整し、歩行練習や自転車、階段昇降などを指導

これらを適切に組み合わせ、呼吸困難感と持久力を改善していきます。

間質性肺炎の方が自宅でも行えるリハビリ

呼吸状態が悪いなど、症状がひどい場合は医師の診断を受けて適切な処置を受けるべきです。しかし、ある程度は症状が落ち着いており、自宅で生活できるレベルであれば自分で、あるいは家族の方にリハビリをしてもらうことは生活の質を上げるために行っても良いと思います(※念のため一度医師に確認してから行うようにしてください)。

自分でできる横隔膜を働かせるトレーニング

- 座った状態となる

- へそから指4本分下をさわる

- そこを膨らませるように鼻から息を吸う

- 膨らませた部分はそのままに息を吐く

- さらに膨らませるように息を吸う

- この流れを3回繰り返し、最後は一気に脱力して息を吐く

- <横隔膜トレーニングのPOINT>

-

- 肩に力が入らないように注意する

- 鼻から吸って鼻から吐く

間質性肺炎まとめ

- 間質性肺炎は肺胞の周りの間質の障害

- 呼吸の“吸う”方が障害される

- 吸うことには横隔膜が大きく関与する

- 理学療法士が関われることは、横隔膜が働きやすい環境を整える、持久力の改善である

- 状態次第では自分でもリハビリすることは可能

いかがでしたでしょうか?間質性肺炎というと聞きなれない言葉かもしれませんが、呼吸器系の病気ではかなり多い病気です。年々増加している呼吸器疾患、これからはさらに身近なものになってくるでしょう。

ぜひ、本記事を参考に間質性肺炎についての知識を深めてください。最後までお読みいただきありがとうございました。