第123回では、足を「洗う・補う・守る」の基本についてご紹介しました。

今回は、その中でも「洗う」について、実践方法をくわしくご紹介いたします。

足の洗い方一つで皮膚の状態が変わり、痛みのない生活につながりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

手の指ですら洗い残しがある!

みなさんは普段からしっかりと足を洗えているでしょうか?

年齢とともに爪先に手が届かなくなった、よく見えなくなったという理由から、足の爪切りができなくなったという話はよく聞きます。

しかし、爪切りに比べると足を洗うことは細かい動作ではないので、足が洗えなくなったという話はあまり聞きません。

実は、目で確認しやすく1日に何度も洗う手ですら爪の周りや指などに洗い残しがあることがわかっています。一方で、足は手よりも目につきにくく洗う機会も入浴時ぐらいしかありません。

そのため、洗い方の確認をする機会も少なく、人によって差があることもしばしば。洗っていたつもりでも洗い残しがあるという方も少なくありません。

洗い残しによる影響

皮膚は約28日を周期にターンオーバーと呼ばれる生まれ変わりを繰り返しています。ターンオーバーは代謝の低下・冷え・血行不良などによって乱れます。

足の裏は、ほかの部位に比べて角質層が厚いので、ターンオーバーが乱れると角質がさらに厚くなって踵の割れなどに発展することも。

角質が乾燥していると、古い角質がささくれ立って靴下など衣類にも引っかかって歩きにくくなったり、皮膚が割れて歩行時のバランスにも影響する危険性があります。

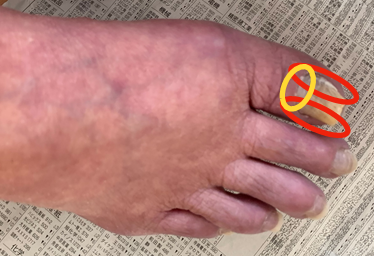

特に足の指は手に比べ開きにくいため、お手入れが届きにくい部分です。今回は特に洗い残しが多い爪の周りにフォーカスしてご説明します。

- ①匂い

- 上写真の丸で囲んだ部分は、角質やゴミが溜まりやすい箇所です。動きが少なくなってくる高齢者は皮膚が乾燥傾向にあるため、爪の周りに角質が溜まっていることが多いです。角質が溜まると、雑菌が繁殖するので、匂いの素にもなります。

- ②巻き爪の悪化

-

赤い丸で囲んだ部分に角質やゴミが溜まると、巻き爪が悪化しやすくなります。この部分のゴミがなくなるとそれだけでも巻き爪の辛さが軽減します。

対策としては、指の間にも石鹸をつけて1本1本360度洗うようにしましょう。爪の周りのくぼみが洗いにくい場合は、柔らかい歯ブラシ状のものを使うのも有効です。

ただし、力を入れすぎると皮膚に傷ができてしまうため、糖尿病などの病気がある方にはおすすめできません。リスクの高い病気がない方も、ブラシを使用する際は十分注意して泡で優しく洗いましょう。

変わったところのイボ

ある日、入院患者さんから巻き爪でご相談をいただいたことがあります。糖尿病を抱えていたため、ナースは足をよく観察していて「変わったところにイボがある」と教えてくれました。

足を拝見すると、小豆大のイボらしきものが確かに指と指の間にあります。お世辞にもキレイとは言えない状態だったので泡で足を洗い水分を拭き取りました。

すると、イボだと思っていたものがポロリと落ちました。角質が固まってイボのように見えていただけだったのです。

きっと歩きにくかっただろうなと想像しながらケアをしました。足の裏や甲をざっくり擦るだけではなく、指を1本ずつ洗うことが大切なのです。

まとめ

足はそもそも、汚いところというイメージが強く、ほかの部位に比べ清潔を保つ意識も低い傾向があります。

しかし、足を正しく洗うことはフットケアの基礎中の基礎。洗いながら足の状態を観察すると、なお良いでしょう。ただ、ゴシゴシと擦りすぎると乾燥や傷を作る原因になりますので、ご注意ください。

あくまでも、泡で優しく丁寧に行うことを心がけましょう。