こんにちは。理学療法士ブログ「リハ塾」を通じて専門的な体の知識を発信している、運動指導の専門家・理学療法士の松井洸です。

普段、私は病院で勤務していますが、転倒によって手や足の骨折をしてしまい、結果として入院される方が非常に多い、というのがここ最近の私の印象です。骨折まではいかなくても、何度も転んでいるというお話を聞くこともよくあります。

高齢者・要介護者の方の中には、転びたくないから、家族から外へ出るなと言われるからなど、転倒しないためにあまり動かなくなってしまっている…という方も少なくはないのではないでしょうか?そうなってしまうと、日々が楽しくなくなってしまう可能性もありますよね。

そこで今回は、転倒を何度もしている、転倒するのが怖くて動くことに億劫になっている、そんな方々に対して、「転ばないための下肢の筋力アップトレーニング」をご紹介します。

転倒予防が必要な理由 受け入れ施設の不足と回復の難しさ

近年、介護予防の重要性が歌われており、私たち理学療法士業界でも活発にそういった動きが始まっています。なぜ、そんなにも介護予防の動きが今になって活発になってきたのか。それは、高齢者の増加と若い世代の減少が背景にあります。

これから団塊の世代が高齢者になると、一気に高齢者人口が増加します。それに伴って、相対的に若い世代の数は少なくなってしまいます。そこで懸念されるのは、障害を持った高齢者を受け入れる施設が不足するということです。

転倒して骨折をしてしまうと、完全に元どおりの生活ができるとは限りません。今まで杖など使わずに歩けていた方が骨折を機にシルバーカーを使うことになる…というのもよくある話です。

骨折による傷などは時間が経てば自然に元どおりになりますが、骨折となるとどうしてもしばらくは痛みがありますので、痛みを我慢しつつ立ったり、歩くことによって不自然な力の入り方となってしまいます。

その不自然な体の使い方が癖になってしまうと、力を入れにくかったり、歩きにくかったりという、体の使い方に不便さを感じでしまいます。そうならないために我々リハビリテーションの専門職が関わるのですが、全ての方を完全に元どおりの体の機能にするというのは中々難しいことです。

ここで私が一番伝えたいことは、「怪我をしてからではなく、怪我をしないために自分の体を見つめ直してほしい」ということ。多くの方は怪我をされてから「ああ、私はこんな歩き方なんだね。言われないとわからなかった」など、言われて初めて自分の体のことを知る…というのが多いように感じます。

もし、転倒する前に自分の体のうまく使えている部分・使えていない部分を知っていただけたら、転倒するリスクは減りますし、体の使い方がうまくなって自分のやりたいことをもっとたくさんできるようになることも可能なのです。

なぜ転倒予防が必要なのか

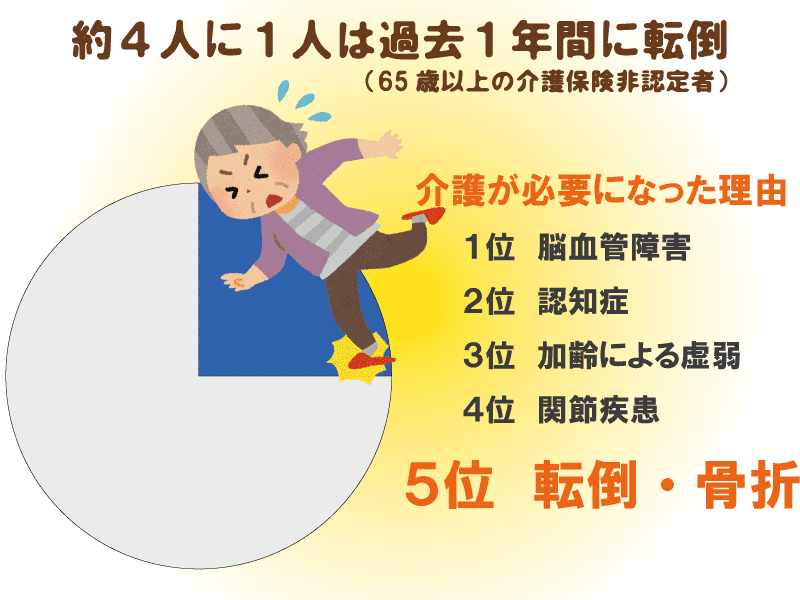

厚生労働省の調査では、65歳以上の介護保険非認定者のうち約25%が過去1年以内に転倒していると報告されています。つまり、高齢者の4人に1人が転倒していることになります。介護が必要になった原因を見ると、上から脳血管障害、認知症、高齢による虚弱、関節疾患、転倒・骨折となっており、転倒が第5位。その他の骨折や脳血管障害などが合併するとより転倒リスクは高まってしまうでしょう。

高齢者の転倒原因

高齢者の転倒の原因は大きく分けて二つあります。一つは外的要因。これは、段差や絨毯、コードなどの環境が原因となって転倒してしまうこと。もう一つは内的要因。これは、その方自身の体の機能が原因となって転倒してしまうことです。今回は下肢のトレーニングがテーマですので、こちらの内的要因に焦点を当ててお話ししていきます。内的要因の詳細をみると以下の6項目が当てはまります。

- 筋力低下

- バランス能力の低下

- 認知障害

- 視力障害

- 低栄養によるサルコペニア、フレイル

- めまい、起立性低血圧

体の機能低下が原因となっていますので、適切な運動を行うことでこれらの要因のほとんどに対応することが可能です。

高齢者の特徴的な姿勢

高齢者の特徴から、特に弱りやすい部位に対してのトレーニングをすることで転倒リスクを軽減することができます。姿勢から高齢者の特徴を考えるとよく分かるかと思います。

- 首が前に出ている

- 背中が丸くなっている

- 腰が曲がっている

- 股関節が曲がっている

- 膝が曲がっている

このような“姿勢”と“転倒”を考えると以下のようなデメリットがあります。

- 前かがみな姿勢のため足が上がりにくく、つまづきやすい

- 前かがみな姿勢のため前方へ転倒しやすい

- 後方へバランスを崩すと反射的に後方へ足が出にくく、後方へ転倒しやすい

つまり、前にも後ろにも転倒しやすい姿勢ということです。

弱くなりやすい下肢の筋肉

この姿勢で特に弱りやすい下肢の筋肉が、「大腰筋」「ハムストリングス」の二つ。大腰筋は腰の背骨から股関節についており、腰を伸ばす、股関節を曲げる働きを持ちます。曲がった背中と腰を上方へぐっと伸ばす、足を高く上げる際に重要な部位です。ハムストリングスは骨盤の後ろから太ももの裏側を通って膝の裏についており、骨盤を後ろへ傾ける・股関節を伸ばす・膝を曲げる・立った状態では膝を伸ばす働きを持ちます。

この二つの筋肉がバランス良く働くことで前後から体を支えてくれるので、背骨から下肢を真っ直ぐに伸ばしてくれます。その結果、姿勢が安定してとっさにバランスを崩しても転倒せずに対応しやすくなるのです。

転倒を予防する下肢のトレーニング

大腰筋とハムストリングスの二つの筋肉のトレーニング方法をご紹介します。

- 大腰筋のトレーニング

-

- ①椅子に座る

- ②体を真っ直ぐ上に伸ばす

- ③伸ばした姿勢を保ったまま足を交互に持ち上げる

- <POINT>

- 体を上に伸ばすことで大腰筋が働きやすくなる

- 足は高く上げる必要はなく、姿勢が崩れない程度で良い

- ハムストリングスのトレーニング

-

- ①片足を1歩前に出して立つ

- ②体を前に倒しつつお尻を後ろに引く

- ③元に戻して反対側も行う

- <POINT>

- 体を倒し、膝は曲がりすぎず伸びすぎず

- 太ももの裏側が突っ張る感覚があればOK

- 股関節から体を倒すことを意識する

- 簡単なトレーニングなのでぜひご自宅でやってみてください。普段なかなか動いてくれない要介護者の方も、動画を見ながらだと動いてくれるかもしれませんよ。

本日のまとめ

- 怪我をしてからではなく、する前に自分自身の体を見つめ直すことが大事

- 高齢者の約4人に1人が1年以内に転倒している

- 高齢者の特徴的な姿勢は前にも後ろにも転倒しやすい

- 下肢の筋肉では、腰筋とハムストリングスが弱くなりやすい

いかがでしたでしょうか?転倒して怪我をしてからご自身の体について見直す場合が多いですが、その前に自身の体を見直すことで転倒リスクを軽減することができます。

4人に1人という数で転倒しているというデータが出ているので明日は我が身かもしれませんよ。今回ご紹介した簡単な運動でも効果は抜群ですので、ぜひ今日からさっそくやってみてください!最後までお読みいただきありがとうございました。