くるくるした髪の毛は天然もの、ひよっこ音楽療法ライターの「海月(ミヅキ)ひなた」です!高齢者の介護現場向け楽器の開発・販売を手掛ける『ソニフル』で音楽や音楽療法の魅力を発信しています。

「在宅介護でも音楽を活かした介護を取り入れてほしい!」というのがソニフルの願いです。音楽のチカラで介護に少しでもパワーを与えられたらと思っています!どうぞよろしくお願いします。

さて、毎日新聞は昨年、緩和ケアに関するショッキングな記事を掲載しました。緩和ケア病棟にて、最期を迎えたがん患者の遺族の過半数に近い4割が、患者のことで家族内の対立や不満を経験していたというものです。

私はこのような不満が起きてしまった原因として挙げられていた、「自宅や緩和ケア病棟など患者が残された時間をどこで過ごすか意見が合わないことがあった」という点に注目します。

私は、この不満の根本的な原因は「患者と家族の意思疎通がうまくいっていないこと」だと考えています。「患者本人がどのような最期を迎えたいのか?」ということを最優先に考えれば、患者の希望に沿ったケアができるはずです。

それさえできれば、他にも不満の理由として挙げられていた「役割を十分に果たしていない家族がいた」や「治療方針で意見が合わないことがあった」という点も解消されるのではないかと推察しています。

ターミナルケアによる治療方針は?

残されたわずかな人生をどのように生き、どのように死を迎えるのか。余命の宣告をポジティブに考えれば、自分の寿命を終える準備期間が与えられたとも考えられるでしょう。患者に合った生活の質(QOL)を目指し人生を終えることをターミナルケアといいます。

終末期ケアとも呼ばれるターミナルケアですが、延命よりも、現在の身体的・精神的な苦しみを軽減し、余生を自分らしく穏やかに過ごすことを優先します。

医療が進化したことによって、余命がわかるようになってきた現代。自分の病気がどんなものなのか、そして自分自身がどうなっていくのか?患者本人もしっかりと認識できるようになりました。言い換えれば、自分が後どれくらいで死ぬのか、わかるようになったので、死と正面から向き合い、受け止めなければならなくなったのです。

そして、それは患者の家族も同様で、自分の身内が遠くないうちに死んでしまうことを受け入れなければなりません。そのとき、ご家族としては「長く生きてもらいたい」と願うものでしょうが、場合によって、患者の意志はそれと違う場合もあります。

患者の意見を尊重するために、「どう余生を過ごしたいのか?」これを聞き出すために「どうしたいの?」という質問だけでは不十分のように感じています。患者側も「残される家族の気持ちもあるから」と相手の気持ちを汲んで考えることがあるからです。

かといって、この質問を満たす回答は簡単には思い浮かびません。さらにご家族は、患者に対して悔いなく看病をしてあげたいと思うでしょう。家族は遠くない将来に遺族として生き続けることになります。大なり小なり必ず「こうしてあげればよかった」という思いがよぎるでしょう。

そうならないように、「悔いのないように」と思うのは当然のことです。患者と親族の意見の違いが「患者が残された時間をどう使うか」という問題を複雑化している原因の1つにもなっていると思います。

医師は治療方針の提案はしてくれますが、最終的な決定は患者本人とご家族に委ねられています。ひとつの死と向き合うことは、想像以上に大変なことであり、精神的苦痛を伴うことです。そんな状況の中、すべての決断を家族や患者だけで背負うことは、負担が大きすぎると思いませんか?

音楽療法は患者の意志を理解する手段

私はこの問題の解決に音楽療法士を頼ることを提案します。音楽療法士は、音楽を使って患者の気持ちを引き出す手助けをしてくれる存在となるでしょう。まず、音楽によって得られる心理的な作用には、下記のようなものがあるといわれています。

- 音楽によって脳がリラックスする。

- さまざまな感情を引きだしてくれる。

- 鬱憤(うっぷん)を発散してくれる。

- 悶々とした気持ちがなくなり、心が浄化される。

- 感情を落ち着かせて、心を整えてくれる。

- 音楽が持つ表現によって「励まされている」などと感じる。

- 思い出や記憶が回想される。

音楽療法士は、音楽が持つこれらの心理作用を音楽療法の視点から使うことで、患者が話しやすい状態を作りだします。

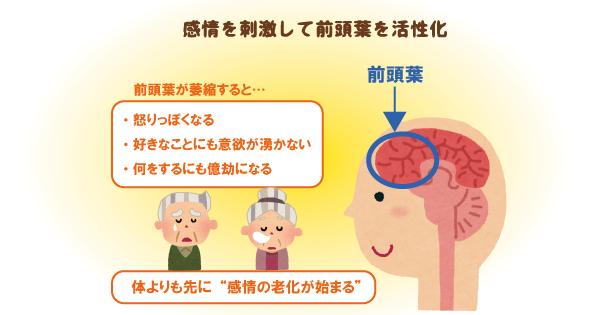

高齢者の場合は特に、感情が引きだされるのでコミュニケーションをとってくれるケースが多いそうです。回想は自分の人生の意味に気づいたり、やり残したことを考えるなど大切な役割があり、こちらも高齢者には特に有効的と言われています。

音楽療法の注意点

ここで注意すべき点は、音楽療法は患者にとってプラスではない感情も引きだす可能性があるということです。ときにつらい感情が引きだされたり、思いだしたくないことを思い出してしまうこともあります。

音楽のチカラによって湧いてくる感情は喜怒哀楽と多種多様です。気持ちが敏感になっている人が、音楽から受ける影響の大きさは十分に配慮しなければなりません。終末期ケアといわれるターミナルケアで音楽を使うということは、非常に効果的でありながら、ときに精神を崩壊させる恐れもあるということを忘れてはいけないのです。そのため、訓練を積んだ音楽療法士のチカラが必要となってきます。

音楽療法は家族も癒やす

ホスピス緩和ケアを専門とする米国認定音楽療法士佐藤由美子さんの著書、「死に逝く人は何を想うのか 残される家族にできること」はターミナルケアを行うご家族には一度は読んでいただきたい一冊です。

ホスピス緩和ケアの現場で1,200人以上の患者を見届けてきた佐藤さん。この本には、そのうちの一部ではありますが「患者の心の記録」と「患者家族の心の記録」が書かれています。

ホスピス緩和ケア、ターミナルケアにおける音楽療法のエビデンスの一部と言っても過言ではないでしょう。この本を読んでいると、家族にとって「つらそう、かわいそう」と感じるできごとや状態が、患者本人はまったく別の感情を持っている場合があるということに気づかされます。ここで、下に一例を記します。

- みんなに見守られて最期を終えたい人もいれば、一人で最期を迎えたい人もいる。

- 食べれない状態の方が心地良いにもかかわらず、家族の期待に応えようと頑張って食事を取ろうとする。

- 患者は前向きに死を受け入れているのに家族には「あきらめちゃダメ」と言われる。

私はこの本を読了した後、家族の患者に対する想いの感情が大きくなりすぎて、患者の気持ちが見えなくなっているケースが多いと感じました。家族はついつい何かをしたくなりますが、ときには何もせず、ただ側に寄り添うだけで良い場合もあるのです。この本は「もう延命治療はしないと決めたけど、どうしたら良いのかわからない」と悩んでいるご家族の方は、ぜひ読んでいただきたい良書だと思います。

家族のケアも大事な役目

患者の家族も多くのストレスを抱えるでしょう。「死」の準備をする上に悩みをなかなか他人に打ち明けることもできず、一人で考え込んでしまう方も多いようです。そんなときに、音楽療法士の存在は家族にとっても心強いものとなります。

家族と患者の気持ちをつなぐ役割をしてくれる音楽療法士。患者だけではなく「家族がどのように考えているのか?」その上で音楽療法を行っていくからです。音楽療法士は患者家族と患者本人の心の架け橋となってくれます。

あらゆる場面で「こうしていれば」という後悔も湧き上がってくるでしょう。しかし、ターミナルケアに正解はありません。

先ほどの佐藤さんの著書に「誰にとっても共通の、良い見送りや良い別れのためのマニュアルなど存在しない」という記述がありました。患者が亡くなった後の悲しみは避けられないものでしょう。答えがないからこそ、さまざまな感情が込み上げてくると思います。私は、ターミナルケアを終えたご家族のケアも、必要であれば音楽療法で癒すことができたらと感じました。

ターミナルケアはまだまだ課題が多い

では、実際に音楽療法を行いたい場合、どうすれば良いのか?費用はいくらかかるのか?緩和ケア病棟やホスピス病棟、自宅でのターミナルケアにおいて音楽療法を活用している方は、まだまだ少ない印象です。

デイサービスや介護施設で音楽療法が行われるようになってきましたが、音楽療法士は民間の資格であり、国家資格ではありませんので保険適用外です。

しかし、音楽療法ならば、心と言葉をつなぐ役割ができるのではないかと期待しています。そのためにも、多くのエビデンスに触れているしっかりとした知識を持った音楽療法士の育成はもちろん、その音楽療法士が活躍でき、多くの人が利用できる環境を整えることが重要です。