こんにちは。メディスンショップ蘇我薬局・管理薬剤師で、訪問薬剤師をしている雜賀匡史です。

介護の教科書「介護✕薬剤師」では、老人ホームに勤務されている方はもちろんですが、介護者のみなさんにもわかりやすく薬の知識をお伝えしていきます。

日本の病院やクリニックなどでは、西洋医学に基づいた西洋薬を処方されることが多いため、少し前までは西洋医学では治せない疾患に対して使われることが多かった漢方薬。近年はさまざまな研究によって漢方薬の在り方が見直されてきています。

そこで今回テーマは「漢方薬」についてです。漢方薬という言葉は知っていても、詳細までは把握していない方も多いのではないでしょうか?古くから日本で親しまれている漢方薬について紹介していくので、主治医や担当医の先生と相談しながら活かしてみてください。

漢方薬ってそもそもどんな薬?

漢方医学は、6世紀ごろ中国から直接輸入、または朝鮮半島経由で日本に伝来しました。7世紀には遣隋使や遣唐使によって医学書が日本にもたらされ、8世紀には鑑真が来日し多くの薬物を持ち込みました。

起源は中国ですが、日本に伝来してから漢方医学は独自の発展を遂げました。日本国内の風土や気候、日本人の体質やライフスタイルなどに合った医学へと進化し、江戸時代の頃には一般庶民にも普及するまでになったのです。

漢方薬とは、漢方医学で用いられる生薬(自然界に存在する植物、動物、鉱物などの薬効となる部分)を組み合わせた漢方処方のことをいいます。庶民にも広く親しまれていた医療ですが、明治時代以降は西洋文明が導入され、現在の日本では西洋医学が主体になりました。

漢方薬は1964年に医療用として薬価収載され(これにより当該医薬品は保険適用される)、現在では148品目が厚生労働省に承認されています。漢方薬と混同されやすいものに民間薬があります。民間薬は、古くから体に良いと言い伝えられ利用されてきた薬草などで、センブリ、ハーブ、アロエ、ドクダミ、ゲンノショウコなどをさします。これら民間薬は単一の薬草で構成されているのに対し、漢方薬は数種類の生薬を組み合わせて作られるため、さまざまな症状に効果を示すという点で大きく異なります。

漢方薬を使用すると、どのような効能効果が?

西洋薬は、そのほとんどがひとつの有効成分で作られており、熱を下げる、痛みをとる、血圧や血糖を下げるのが特徴です。ひとつの症状や疾患に対してひとつの薬効成分で対応し、ピンポイントで効果を示します。西洋薬の基礎となる西洋医学では、患者の主訴や客観的な検査データを元にした数値などが出しやすく、しっかりと効能・効果が表れるような分野の病気が対象になります。

一方、漢方薬は複数の生薬の組み合わせから成り立っているため、ひとつの薬に複数の有効成分が含まれています。効能効果が広範囲に行き届くため、何種類も薬を服薬する必要がなくなるというのが利点です。

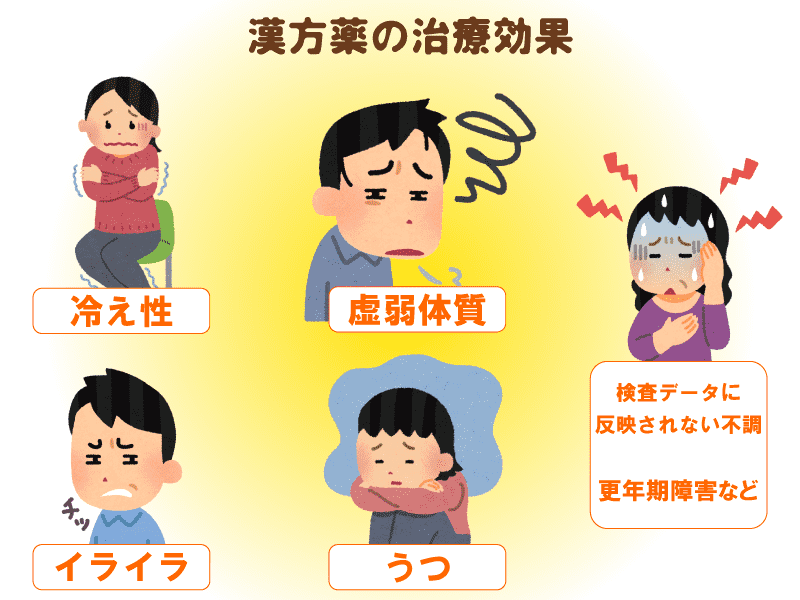

また、体調や体質の情報に基づいて処方検討されるため、体質に由来する症状(冷え性、虚弱体質、イライラ、うつなど)や、検査データに反映されない不調(月経困難症、更年期障害、アレルギー疾患、便秘の症状など)の治療を得意としています。

有名な葛根湯を例に挙げてみましょう。葛根湯というと風邪の薬というイメージが強いと思いますが、葛根湯の効能効果には風邪以外にも肩こり、上半身の神経痛、じんましんなどの記載があります。西洋薬でこのような組み合わせの効能効果を併せもった万能薬は存在しません。風邪症状だけを治すだけではなく、一緒に肩こりまで治ってしまうことがあるのが漢方薬の大きな特徴です。

漢方薬と西洋薬を一緒に併用するとどうなるの?

西洋医学が病気の原因や症状そのものを治療するのに対し、漢方医学では病気を持っている人間を治療すると言えるでしょう。現代の日本の医学は西洋医学が主体であり、漢方を専門とされている医師はほとんどが西洋医学と組み合わせた診療を行っています。つまり、漢方医学は西洋医学と併用するかたちで使われていることが多いのです。

現在使われているすべての西洋薬は臨床試験の過程を経て承認されています。しかし、漢方薬は保険適用こそされていますが、臨床試験をせずに薬価収載をされたという経緯があります。そこで、1991年に厚生省(当時)が8品目の漢方処方について臨床試験を行い、その成果が再評価されました。まだまだ不明な点も残る漢方薬ですが、近年では試験を受けて科学的根拠を持つたかたちで西洋薬と一緒に使われるようになってきました。

がんの治療を例に挙げてみましょう。漢方薬だけでがんを治療することは残念ながら難しいのですが、抗がん剤の副作用を和らげるために一緒に使用されることがあります。抗がん剤というのは副作用が強く出る薬剤が多く、食欲がなくなったり、しびれが生じたり、関節痛や筋肉痛が生じることもあります。

これらの症状が表れると日常の生活を送ることが辛くなり、生活の質が低下。そんなときに漢方薬を使用することで副作用症状が和らぎ、つらい抗がん剤治療でも継続して治療に取り組めるといったことがあります。

一方で、漢方薬と西洋薬で組み合わせの悪いものも存在します。例えば小柴胡湯という漢方薬とインターフェロンという薬は一緒に使うことが禁止されています。間質性肺炎と呼ばれる肺炎を引き起こすことが知られているからです。

以上のことから、漢方薬と西洋薬を組み合わせる場合には、医師がそれぞれの薬の特性や相性を考慮した処方がなされており、2つを正しく用いることで最大の効果をもたらすことができるのです。

「薬」という名前がつくものは、かならず副作用が存在する

「漢方薬は自然の材料からできている薬だから、副作用はないですよね?」といった質問を患者さんからよく受けます。自然由来の薬ということで、安全かつ安心な薬というイメージが強いのだと思います。実際、以前までは漢方薬は西洋薬と比べると副作用は少ないか、起こっても軽いと考えられていました。

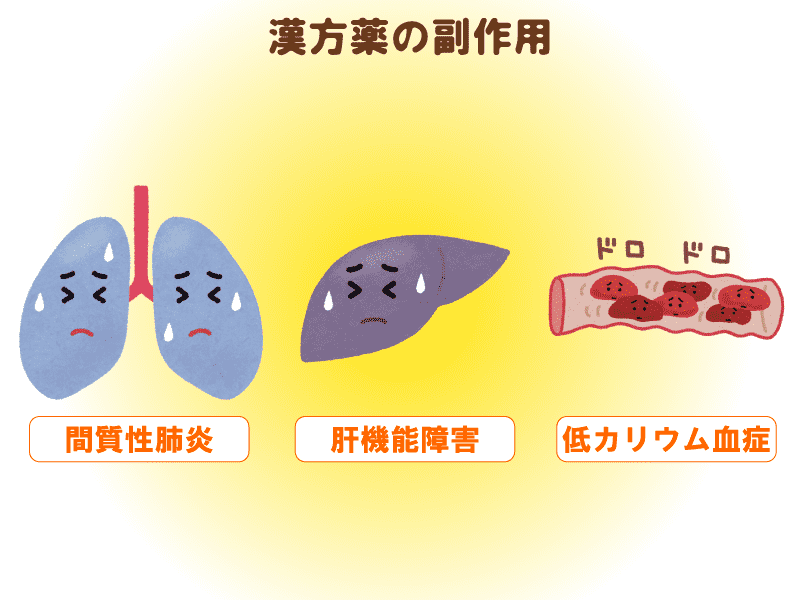

しかし1990年ごろから、間質性肺炎、肝機能障害、低カリウム血症など重篤な副作用が相次いで報告されており、副作用について改めて意識するよう注意喚起がなされました。副作用の発現の仕方は、服薬する量が多くなったときに、体に合わない特定の漢方薬を服薬したとき、アレルギー反応が現れたときなど、さまざまな症状が出ることで知られています。

事前に副作用の発現を予測することは難しいと思いますが、もし副作用が疑われる場合には、すぐに服用を中止して直ちに受診するようにしましょう。「薬」と名の付くものには、常に副作用が存在するということを頭に入れておかなければならないですね。

漢方薬はいつ、どうやって飲めばいいの?

漢方薬は通常、食間(食事のあと2時間ほど経過した空腹のとき)または食前(食事のおよそ30分前まで)に水かぬるま湯で飲むことが望ましいとされています。おなかが空っぽのときの方が有効成分の吸収が良く、食品との相互作用も少なくなると言われています。

また、漢方薬の考え方に、生薬の香りも効能のひとつといった考えがあります。食後での服薬だと食事の香りの方が強く残ってしまい、せっかくの生薬の香りを楽しむことができません。エキス剤や散剤の場合は、お湯に溶かして服用することで生薬本来の香りを楽しむことができますよ。

以上、漢方薬について紹介しましたが、このコーナーだけでは書ききれないくらい話題が豊富に存在するのが漢方薬です。今回は入門編ということで、基本的な情報を紹介しました。また機会をみて、漢方薬をテーマに記事にしたいと思います。次回は「睡眠導入剤」についてです。お楽しみに!