こんにちは。薬剤師の雜賀匡史です。

「転倒・骨折」が原因で自力歩行ができなくなり、要介護認定を受ける人が後を絶ちません。足元がふらついていて転倒の危険性がある方は、手すりや歩行器などの福祉用具を利用されていることも多いと思います。

今回のテーマは、骨折の最大の危険因子とされている「骨粗しょう症」についてです。生活の質(QOL)や日常生活動作(ADL)を低下させ、介護サービスが必要な状態を招く可能性のある疾患です。治療と予防のポイントをしっかりおさえ、今後の参考にしていただけたらと思います。

骨粗しょう症による骨折で余儀なく介護生活に…

骨粗しょう症は、骨の強度が低下して骨折しやすくなる病気です。発症者数は女性の方が男性よりも約3倍多く、加齢とともに増えていきます。骨粗しょう症が原因で骨折してしまうと、たとえ内臓系の疾患を1つも持たない元気な人でも、介護生活を余儀なくされる可能性が高くなるので、予防と適切な治療が重要な疾患の一つです。

では、なぜ骨の強度が落ちるのでしょうか。私たちの骨量は加齢や閉経とともに減少します。私たちの骨は常に古い骨を壊し(骨吸収)、代わりに新しい骨をつくる「骨形成」という作業を繰り返し行いながら、強度を保っています。

正常な骨の場合、骨を壊す作業よりもつくる作業の方が多く働いているので、丈夫な骨を維持することができます。しかし骨粗しょう症の場合は、古い骨を壊したにもかかわらず、新しい骨の形成が壊すスピードに追いつくことができません。これにより少しずつ骨の強度が弱まってしまうのです。

骨粗しょう症の種類2つ

骨粗しょう症は大きく2つの種類に分類されます。

1:原発性骨粗しょう症

老化や閉経に伴って骨量の減少が起こる骨粗しょう症です。中高年女性に多い「閉経後骨粗しょう症」も原発性骨粗しょう症の1つ。女性は誰しも40代後半~50代前半で閉経を迎えます。

女性ホルモンには、骨からカルシウムが引き出されるのを防ぐ作用があります。閉経によって女性ホルモンの分泌が低下すると、骨からカルシウムが引き出されやすくなってしまうのです。その結果、骨を形成しているカルシウム量が減り、やがて骨粗しょう症に移行してしまうことがあります。

50歳以上の女性のうち4人に1人が骨粗しょう症というくらい罹患率の高い疾患なので、できるだけ早い段階から予防と治療をしていきましょう。

2:続発性骨粗しょう症

「二次性骨粗しょう症」とも呼ばれ、ほかの疾患や薬の副作用などによって引き起こされる骨粗しょう症です。原因を取り除くことで、骨粗しょう症から回復することもあります。

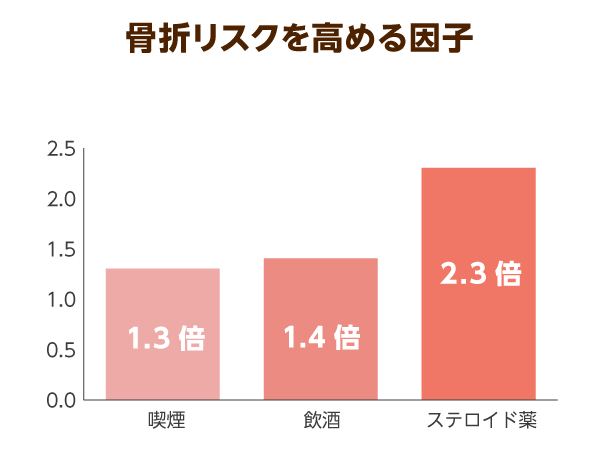

喫煙や飲酒が骨折リスクを高める

骨粗しょう症による骨折の主な危険因子は、女性であることや加齢による骨密度低下、既存の骨折部位に連鎖してほかの骨折を生じさせる「既存骨折」などがあります。

そのほかの骨折リスクを高める因子としては、喫煙(1.3倍)や飲酒(1.4倍)、ステロイド薬の使用(2.3倍)などがあります。生活習慣が骨折リスクに関係しているため、日頃の生活スタイルを見直すことも骨折予防には大事なことだと言えますね。

骨粗しょう症の予防と治療方法

ビタミンDとビタミンK2の摂取が予防に

カルシウムは骨を正常に保つために必要な栄養素ですが、カルシウムの摂取だけでは骨粗しょう症を完璧に予防することはできません。食事から摂ったカルシウムは小腸から吸収されるわけですが、この吸収を促進するには「ビタミンD」が必要。また、カルシウムを骨に沈着させるには「ビタミンK2」なども必要です。

ビタミンDは、きのこや魚に多く含まれています。私たちの皮膚は紫外線を浴びるとビタミンDを合成するため、お日様の光を浴びて補うことが可能です。筋力維持のために運動や散歩をされている方も多いと思います。早朝や昼の時間を使って日光を浴びながらこれらを行うことで、筋力維持と骨粗しょう症予防を同時に行うことができます。

医師や薬剤師と相談しながら適した薬を処方してもらう

骨粗しょう症の治療目的は、骨折の予防です。日本で使われている骨粗しょう症の治療薬は多くの種類が存在し、疾患の発症原因や効き方、剤形(薬の形)、投与間隔などによって使い分けされています。大きく分けて「骨吸収を抑制する薬」「骨形成を促進する薬」「骨代謝を改善する薬」の3つです。

骨吸収を抑制する薬

- ビスホスホネート製剤

- SERM

- 抗RANKL抗体

- 女性ホルモン剤

骨形成を促進する薬

- 副甲状腺ホルモン剤

骨代謝を改善する薬

- ビタミンD3

- ビタミンK2

- カルシウム製剤

それぞれの薬に関する説明は割愛させていただきますが、薬の種類が豊富で、効果や副作用の発現頻度にも差があります。医師や薬剤師と相談しながら、ご自分のタイプに適した薬を見つけてもらいましょう。

今回は骨粗しょう症についてお話しました。骨粗しょう症にかかると、たった1回の骨折で生活環境が一変してしまうことがあります。運動や薬物治療を通じて、早い段階から予防・治療を心がけたいですね。