こんにちは。メディスンショップ蘇我薬局・管理薬剤師で、訪問薬剤師の雜賀匡史です。

今回のテーマは「高齢者によく起こる副作用とその対策」についてです。副作用と聞くと、ちょっと怖いイメージがあると思いますが、正しい知識を持っておくことで防げるものもあり、薬を使用しているすべての方に意識していただきたいと思っています。

そもそも副作用とは、どのような作用のことでしょうか?薬には、病気や怪我の治療に関わる主作用の他に、副作用と呼ばれる、望んでいない作用や体にとって有害な作用があります。

薬は、病気や怪我を治療してくれる一方で、体にとっては異物であることから、ときに有害な事象を起こす可能性も秘めています。それでも私たちが一定のリスクを抱えながらも薬を使用しているのは、副作用が発現するリスク以上に、薬の使用によって良い作用、つまり主作用の効果が期待できるからです。

また、副作用はその薬を使用した人全員に発現するとは限りません。いくつかの発現しやすい条件が揃うとその発現リスクが高まります。

今回の記事をきっかけに、副作用への知識と、どのように副作用を防いでいくかを知ってほしいと思います。

在宅介護のご家族は要注意“薬の副作用” ①副作用が起きやすい人

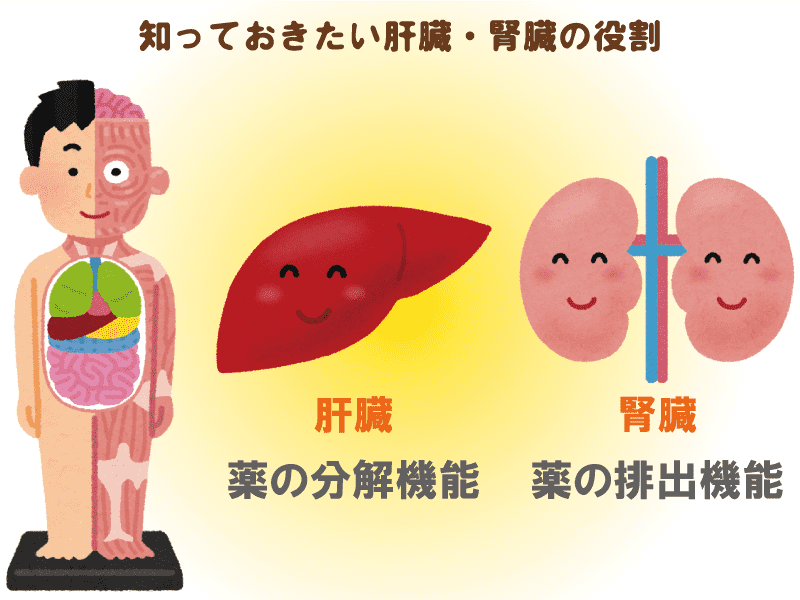

体に取り入れた薬は、血液に乗って体内を巡り、一定の効果を示した後、やがて尿や便によって体外に排出されます。その際、体にとって異物であった薬を無害化し、体外に排出させる役割を担っている臓器が、主に肝臓・腎臓の2つの臓器です。

薬は肝臓で分解(代謝)され、腎臓で排泄されます。もしも、この体外へ排出する機能が失われてしまうと、薬はいつまでも体内に留まってしまい、消失していきません。すると血液中の薬の濃度が増し、それが原因で副作用が起きてしまうことがあるのです。

つまり、この肝臓・腎臓の機能が衰えている人は、正常な人と比較すると副作用発現率が高い状態と言えます。例えば、肝臓や腎臓に病気を持っている人がこれに該当するので、ご家族の方は意識しておいてください。

薬の分解(代謝)と排泄の機能がうまく働かないにも関わらず、通常の人と同じ量の薬を服薬してしまうと、薬の作用が強く出すぎてしまい、糖尿病で腎障害を患っている方や、人工透析をしている方などは腎機能が低下しているため、薬の選択や量の調整には特に注意しなければなりません。

他にも、高齢者や子どもがその対象として挙げられます。高齢者は、年齢とともに肝臓と腎臓の機能が低下してくることが知られています。腎臓の能力を測る計算式に「年齢」が用いられるくらい、年齢と腎機能には密接な関係があるのです(Cockcroft-Gaultの式。今回は詳しい説明を省かせていただきます)。

子どもの場合は肝臓と腎臓の機能が未発達なため、薬の分解(代謝)と排泄が大人と比較して遅く、使用する薬の量を調節する必要があります。さらに、アレルギーを持っている人は副作用の発現率が高まるということにも要注意。卵アレルギーや牛乳アレルギーなど食べ物にアレルギーを持っている人は、薬に対する感受性が高く、通常の量でも副作用が起きてしまう可能性があります。

在宅介護のご家族は要注意“薬の副作用” ②副作用が起きやすい状態

栄養状態が極端に悪い人は、副作用が起きやすい状態にあります。薬が分解(代謝)される過程には、代謝酵素であるタンパク質が大きく関与しており、この代謝酵素が薬を分解することで、薬を無毒化し体外へ排出してくれます。このことから、栄養状態が極端に悪く、タンパク質が不足している人は副作用が起きやすい状態にあるということです。

また、体内の水分量が低下した人も副作用が起きやすい状態だと言えます。特に高齢者などは脱水症状になりやすいため、注意が必要です。体内の水分量が少なくなると、体内の脂肪の割合が増加。薬は脂肪に溶け込むと、スムーズに体外へ排出することが困難になります。つまり、体内に薬が蓄積してしまうのです。また、水分が少ないので血液中の薬の濃度も濃くなってしまうため、副作用が起きやすくなります。

在宅介護のご家族は要注意“薬の副作用” ③副作用が起きやすい使用方法

ご存知の方がほとんどだと思いますが、薬には用法用量というものがそれぞれに定められています。用法用量は、薬が最も安全に効果を発揮できるよう、多くの研究結果をもとにして理論的に決められています。

薬の効果が現れるまでの時間、効果の持続時間、体外へ排出されるまでに要する時間は、薬の種類、成分によって異なります。用法用量というものは、これらの情報をもとにして定められているため、自分の好きなタイミングで勝手に使用してしまうと、求める効果が得られないだけではなく、思わぬ副作用を引き起こすかもしれません。

安全に最大の効果を得るためには、必ず決められた用法用量を守って使用することが大切です。

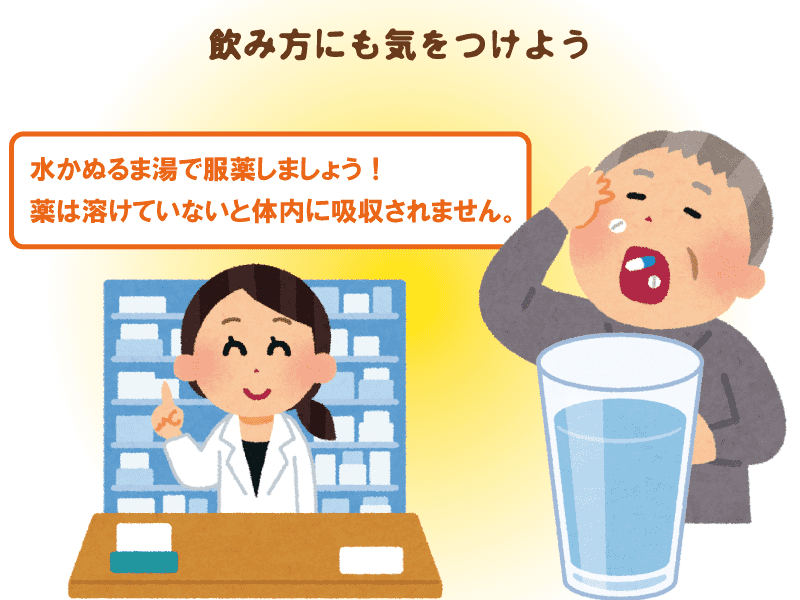

また、飲み薬はコップ1杯くらいの水か白湯で服薬することも重要なポイントになります。薬が体内に吸収されるためには、薬が溶けた状態でなければなりません。水がなければ薬は溶けにくいので、吸収が遅れ、期待する効果が得られないこともあります。

さらに、錠剤やカプセル剤を水なしで飲むと、食道に引っかかったりくっついたりすることがあるので要注意。その場に薬が留まった状態で成分が溶け出してしまうと、食道で炎症を起こしてしまうこともあります。

他に気をつけておきたいのは、飲み薬だけではなく、貼り薬でも副作用が起きることがあるということ。よく見るのは皮膚のかぶれです。また、貼り薬を毎日同じ部位に使用し続けると、皮膚がかぶれる確率は高まります。貼る部位を少しずらして使用することや、塗り薬を使用するなどでかぶれ対策ができることもあるので、皮膚が弱くてかぶれやすい人は医師、薬剤師に相談してみましょう。

在宅介護のご家族は要注意“薬の副作用” ④副作用が起きやすい処方

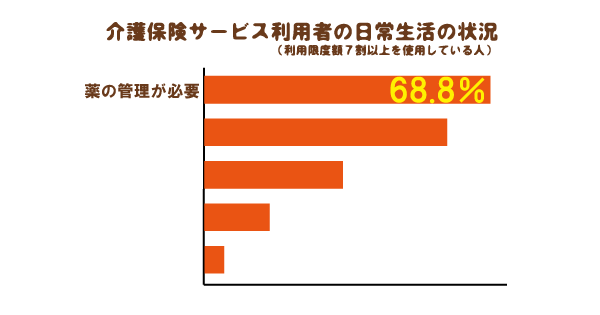

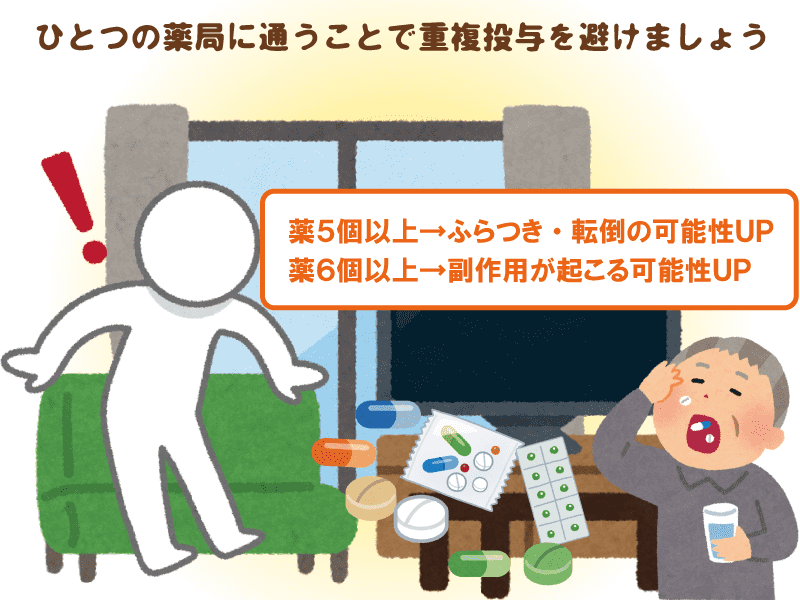

高齢者の多くは複数の疾患や合併症を持っているため、いくつかの病院や診療科を受診し、それぞれから薬が処方されていることがあります。薬の種類が多くなると、それだけ副作用の発現率は上昇してしまうことは誰もが想像がつくはず。目安として、高齢者では、処方される薬が6つ以上になると、副作用を起こす人が増えることが確認されています。

また、多くの薬を使うと副作用が起こりやすいだけでなく、重症化しやすくなります。特に、ふらつき・転倒は薬を5つ以上使う高齢者で増加するとも言われています。つまり、薬がたくさん処方されているということは、それだけでも十分に副作用が起きやすい処方であるということです。

医師は必要に応じて薬を処方しているのですが、複数の診療科を受診していると、他の診療科で処方された内容を知らずに、同じような効能の薬を重複して処方してしまうことも考えられます。

また、それ以前に症状があった場合に処方された薬などでは、患者さんやご家族からの訴えがない限り症状が継続していると判断し、漫然と処方が続いてしまっていることも考えられます。

こういった不必要と思われる薬の処方を防ぐには、診療科ごとに薬局を変えず、同じ薬局に通い続けることで重複投与を避けましょう。また、お薬手帳を必ず持参し医師や薬剤師に提出することでも同様の重複投与を防ぐことができます。

在宅介護のご家族は要注意“薬の副作用” ⑤高齢者が特に気をつけたい処方

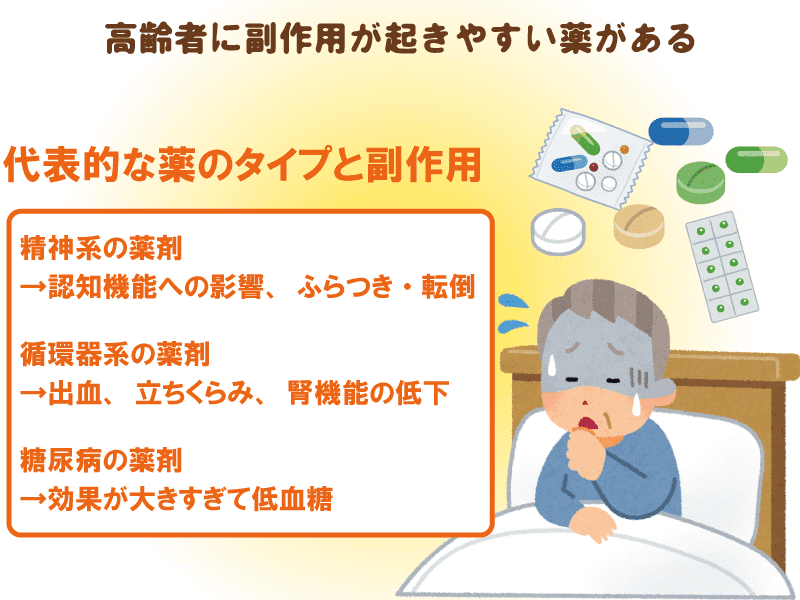

薬の数に関わらず、高齢者には副作用が起きやすい薬剤というものが存在します。「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」(日本老年医学会)では、75歳以上の人を対象に「特に慎重な投与を要する薬物」として、服薬を“控えたい薬”がリストアップされているので、ぜひご覧になってください。

精神系の薬剤による認知機能への影響や、ふらつき・転倒などは、よく見られる代表的な副作用です。循環器病の薬による出血、立ちくらみ、腎機能低下なども知られていますし、痛み止めによる胃腸障害にも注意しましょう。

糖尿病の薬が効きすぎて低血糖になるなど、生命に関わる重篤な副作用もあります。しかし、これらの薬はすべて必要があって処方されているので、自己判断で止めるようなことはしないでください。もし気になる症状があったら、自己判断をせずに必ず医師・薬剤師に相談して適切なアドバイスをもらうようにしましょう。

在宅介護のご家族は要注意“薬の副作用” ⑥副作用が起きやすいタイミング

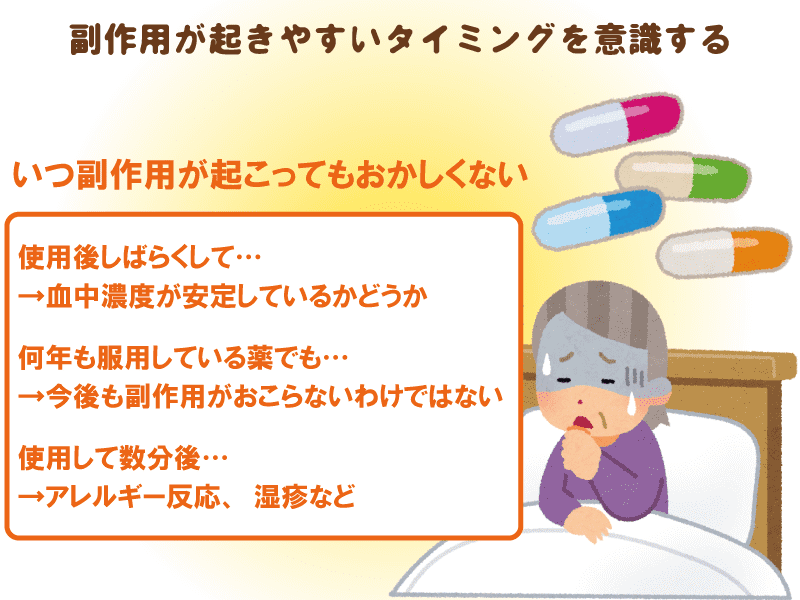

副作用が起きやすいタイミングを予測することは非常に困難。人によって薬の感受性が異なりますし、薬の種類によっても副作用の起きやすいタイミングが異なるからです。しかし、すべての薬剤において気をつけるべきタイミングというものが存在します。

まず、使用してすぐに起きる副作用についてです。使用して数分から数時間で起きる副作用の代表的なものは、アレルギー反応。湿疹やアナフィラキシーショックなど、重篤な状態になることもしばしばあります。薬を使用してすぐに状態が悪化した場合には、迅速に病院を受診しましょう。

使用後、しばらくしてから発現する副作用もあります。薬を使用してから体内の血中濃度が安定するまでにはある程度の時間を要します。薬の種類によっても異なるのですが、血中濃度が安定したということは薬が最も効果を発揮できる濃度に達したというサインです。つまり、このタイミングから副作用の起きる確率も上昇してしまうのです。

それから、何年も飲み続けている薬は問題ないか?というと、必ずしもそうとは言えません。薬が肝臓と腎臓によって分解され体外へ排出されることは前にご説明いたしましたが、肝臓や腎臓は年齢を重ねるとともに機能低下が起こります。

以前はスムーズに体外へと出ていった薬が、年齢を重ねるごとに体内に蓄積されやすくなっていくことも考えられます。「何年も飲んでいるから大丈夫!」と考えるのではなく、「何年も飲んでいるので蓄積されることもある!」と考え、日頃から副作用を意識しておくと良いでしょう。

薬によって副作用の症状は違うので、薬局などで薬をもらうときに、起きやすい副作用について、どのような症状が出るのかをあらかじめ把握しておくことで、いざ副作用が起きたときに迅速な対応ができますよ。

在宅介護のご家族は要注意“薬の副作用” ⑦意外な副作用

「漢方薬やサプリメントは副作用がないから安全だ!」といった意見を耳にすることがあります。実は、漢方薬やサプリメントにも副作用は存在するのです。たとえば、認知症の行動心理症状でよく処方される抑肝散(よくかんさん)。

この抑肝散には甘草(かんぞう)と呼ばれる生薬が入っています。この甘草で有名な副作用が偽アルドステロン症です。症状としては低カリウム血症、高血圧、むくみなどが知られています。これに関わらず漢方薬は生薬でできている薬だから安全と勘違いしがちですが、決して副作用がないわけではありませんので、注意しましょう。

また、サプリメントについても用法用量を守らない服用や、飲み合わせの悪い薬との併用をする場合には副作用が起きやすくなるので、使用する際には必ず医師・薬剤師に相談しましょう。

在宅介護のご家族は要注意“薬の副作用” 本日のまとめ

本日は7つの視点から“薬の副作用”についてお伝えしました。みなさん、知らないことはありませんでしたか?

副作用が起きないようにするには、しっかりと用法用量、使用方法を守ること。それでも完全にゼロにすることはできないので、副作用が起きるような環境にしないこと。そして、万が一副作用が起きたときには、すぐに医師、薬剤師に相談をするようにしましょう。

薬局に行くのは処方箋を持っているときだけではありません。少しでも気になることや気になる症状があれば、いつでも気軽に薬局に立ち寄り相談してみましょう。身近に薬局・薬剤師がいることは、副作用対策には欠かせないポイントです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。次回もお楽しみに!

参考文献

- 薬は5種類まで,東京大学大学院医学系研究科教授,秋下雅弘

- 高齢者が気をつけたい多すぎる薬と副作用,日本医療研究開発機構研究費「高齢者の多剤処方見直しのための医師・薬剤師連携ガイド作成に関する研究」日本老年薬学会,日本老年医学会