はじめまして。メディスンショップ蘇我薬局の雜賀匡史です。

介護の教科書「介護✕薬剤師」を担当させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。

私の勤めている薬局では、主に在宅訪問のサービスを提供しています。薬局の薬剤師というと、薬局から外に出ずに薬局内でお薬をお渡しするイメージが強い方も多いと思いますが、私は毎日どこかのお宅を訪問する業務にあたっています。

2000年から始まった介護保険サービスの導入により、在宅で生活される方にとって医療・介護のサービスを受けやすい環境が整えられてきました。ところが、医師・看護師・リハビリ職などの訪問は多くの人に知られている一方で、薬剤師が訪問するサービスについては世間一般に周知されるまでに長い年月を要しているのが現状です。

その理由の一つに、薬剤師が在宅訪問の際に何をしているのか、皆さんによく理解されていない現状があります。この「介護の教科書」を通して、訪問薬剤師が訪問時にどのようなことをしているのか、薬剤師が訪問することで得られるメリットは何なのかなど、在宅介護に薬剤師をどう活かせるかということをご紹介していきたいと思います。

今回は「飲みにくい薬を飲みやすくする方法」をテーマにいくつかの方法をご説明します。ぜひ介護生活に活かしてください。

よくある相談「薬が飲みにくい!」

訪問薬剤師が患者様のお宅を訪問するに至るまでにはさまざまなきっかけがあります。その一つが、ケアマネージャーからの相談依頼です。ケアマネージャーは地域密着で活動しており、毎日多くのお宅を訪問されているため、どのお宅が地域で医療・介護サービスを必要としているかを熟知しています。

また、サービスを受ける人の多くは薬を使用している高齢者が多いため、ケアマネージャーが訪問時に服薬困難な人を発見してくれたときに薬局に相談してくれることがよくあります。薬を飲めていないというサインは、ご本人やご家族から直接の訴えの場合もあれば、訪問時の気づきの場合もあるということです。

- 宅に上がったら薬が部屋中に散乱していた

- 薬を苦しそうな表情で飲んでいた

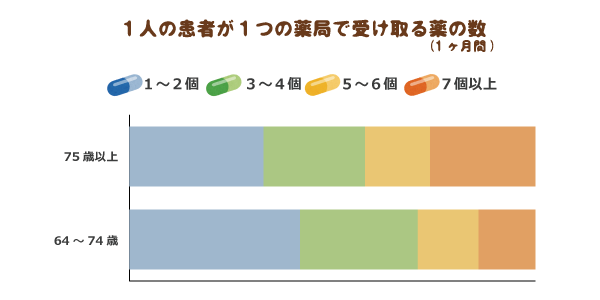

- 病院ごとに薬局を変えているので同じ効能の薬を重ねて飲んでいる

などなど、服薬に問題がある人を見つける背景はさまざまです。こういった現状において、薬局に相談するケースとして多いのは、「薬が飲みにくいので何とかなりませんか?」といった内容です。

この「飲みにくい」という言葉ですが、二通りの解釈ができます。一つは、「飲み込みにくい」ということ。つまり、嚥下機能に問題があるため、大きい粒の薬や量の多い薬を飲み込むのが困難であるということです。

もう一つは、飲み込み自体に問題はないけれど、「薬を飲める環境ではない」ということです。すべての人が自力で服薬できるわけではありません。自分だけでは忘れてしまうことがあるから、誰かに服薬介助してもらっている人もいますし、一人で薬を飲むための水を用意するのが困難な人は介護者に準備してもらうこともあります。

ところが、一日に何回も服薬しなければならない方の場合は、日中時間帯など介助者が不在のときには服薬ができない場合もあります。これらについて、どのような解決策があるのかを紹介していきます。

飲み込みにくい薬を飲みやすくする方法

嚥下機能の低下によって飲み込みにくい薬がある場合

まず、嚥下機能の低下によって飲み込みにくい薬がある場合の解決策についてご紹介します。高齢者は嚥下に必要な筋力や唾液量の低下、脳の疾患などによって嚥下機能が一般成人よりも低下しています。嚥下機能の低下は食事摂取だけではなく服薬にも影響を及ぼすため大きめの錠剤が飲み込みづらくなってきたり、一度に服用する量が多い薬は残しがちになったりすることがあります。

こういった場合にできる対応策はいくつか考えられます。一つ目は薬を飲む際の飲み物を変更することです。薬は水か白湯で飲むことが推奨されていますが、嚥下機能が低下した人にとってサラサラした水での服薬は困難なことがあります。嚥下補助ゼリーのような薬を飲むために作られたゼリー剤を使用することで、口の中に薬が残ってしまうのを減らすことができます。

二つ目は薬の剤型を変更するという方法。剤型というのは薬の形のことです。薬には錠剤のように粒タイプのものから、粉・液・ゼリー・テープ・軟膏など、さまざまな形態があります。

同一成分でも異なる剤型をした薬は数多く発売され、錠剤では飲めないけれど、粉にすれば飲める。そんな方もいるので剤型変更を依頼しても良いでしょう。

ここで注意したいのは、自分の判断で勝手に剤型を加工しないことです。錠剤によっては潰して粉にすると効力に影響を及ぼすものもあります。薬剤師に相談し、適切な剤型の薬剤を医師に処方提案してもらうことをおすすめします。

しかしながら、飲み物を変えても剤型を変えても薬を飲めない人もいます。そんなときには、薬を変更するという方法が良いかもしれません。日本では、保険診療で用いられる医療用医薬品として約1万5,000種類もの薬が発売されており、医師はそんな数ある薬剤の中から選び抜いた薬剤を処方しています。しかし、実際に飲めていないのであればどんなに良い薬を処方してもらっても効果は期待できません。

例えば、高血圧の治療薬の場合は日本に50種類以上もの薬が存在します。有効成分の種類が違うのでそれぞれ一回に必要な成分量も異なります。同じ高血圧治療薬でも、円形錠剤の直径が5ミリ程度のものから1.5cm程度のものまでさまざまあり、その差は約30倍です。とはいえ、直接医師に薬の変更を要望するのは難しいでしょう。こんなときにも薬剤師をうまく活用してみてください。

薬剤師は多種多様な薬を扱っているため、薬の大きさや溶けやすさなどに関する情報を豊富に持っています。薬剤師に飲み込みづらい旨を伝えることで、医師に飲みやすい薬への変更を提案してもらえるでしょう。錠剤数が多くて飲みづらい方、粉の量が多すぎて飲みづらい方も、錠剤数を減らすような提案や全体量を減らす提案をしてもらうことができますよ。

薬を飲める環境ではない人ができる対策

次に、薬を飲める環境ではない人への対策です。独居老人や、日中の介護者が不在の人、認知症が進行した人などが多く該当します。

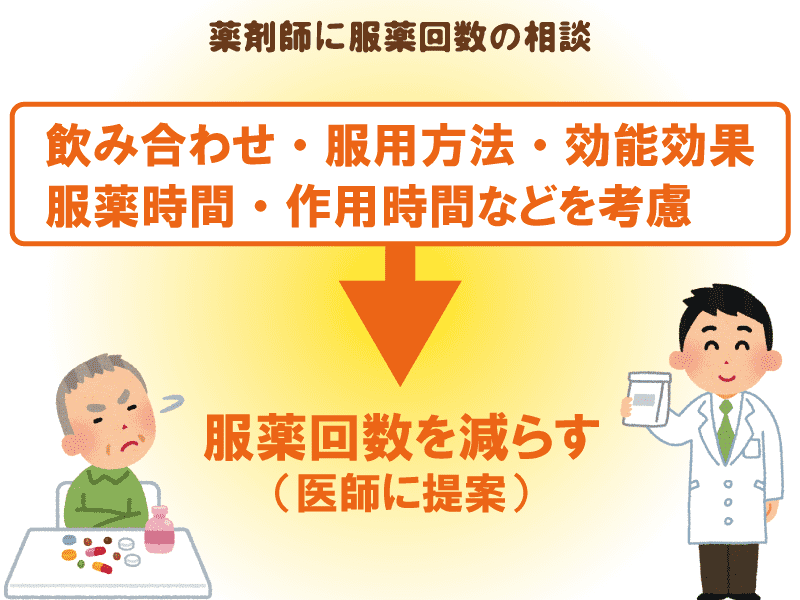

服薬介助のために介護サービスなどを増やすことができれば良いのですが、介護保険の限度額を超えてしまうなどの弊害もありサービスを増やすことが難しい方も多いことでしょう。そんなときにも相談できるのが薬剤師です。薬剤師は飲み合わせ・服用方法・効能効果・服用時間・作用時間などを考慮して服薬回数を減らす提案を医師に行うことができます。

私の経験の中でも、1日5回服薬が必要な処方を1日1回だけの服薬に変更し、患者様ご本人だけではなくご家族からも感謝されたことがあります。1日5回のときには飲み忘れによって血圧、血糖コントロールができていませんでしたが、1日1回になったことで確実に服薬できるようになり、今では血圧も血糖もすっかり安定するようになりました。

このような例は、数多くの薬を扱っている薬剤師ならではの解決策だと思います。ぜひ身近な薬剤師に相談してみてください。きっと皆さんの力になってくれます。

嚥下機能低下をもたらす可能性のある薬

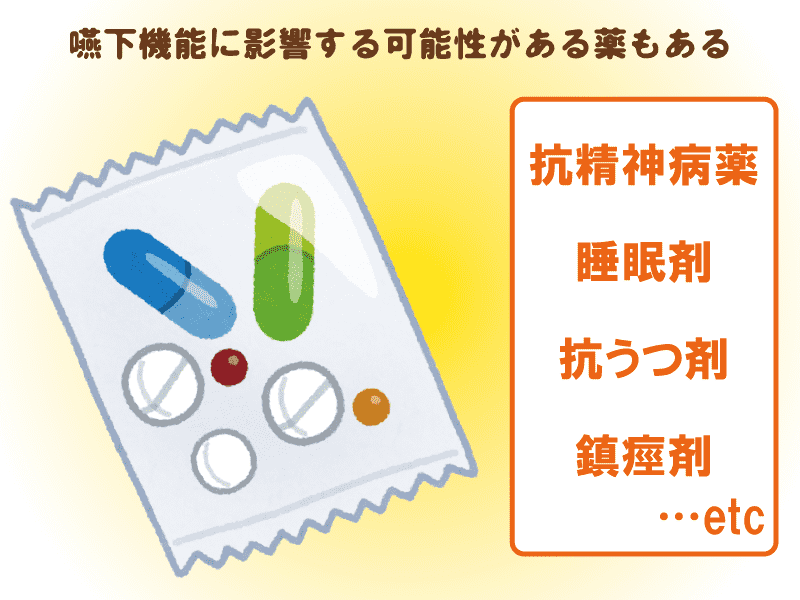

嚥下機能の低下は加齢や疾患によるものだけではありません。忘れてはいけないのが、薬の副作用による場合もあるということです。嚥下機能に影響する薬剤として知られているのが、抗精神病薬・睡眠剤・抗うつ剤・鎮痙剤などです。これらの薬剤は口の渇きや過鎮静などの副作用を及ぼすことで、嚥下機能の低下を引き起こす可能性があります。

これらの薬剤を服用することが必ずしも悪いことではありませんが、これらを服薬しているときには嚥下機能の低下をいつも以上に注意深く観察しておくと良いでしょう。

以上、飲みやすい薬を飲みやすくする方法をいくつか挙げさせていただきました。いずれの方法においても大切なことは、ご自身で考え込んだり、悩んだりしないことです。薬で困ったときには近くの薬局の薬剤師を訪ねてみてください。きっと良いアドバイスをもらうことができますよ。

次回は「高齢者によく起こる副作用と対策」についてお話しさせていただきます。どうぞお楽しみに。

※服薬方法や回数の変更は必ず専門家に相談をしてから行うようにしてください。お薬に関してわからないことがあったり、不安なことがあったりするときも、必ず医師や薬剤師に相談するようにしましょう。