みなさん、こんにちは。東北医科薬科大学薬学部臨床薬剤学実習センターの小嶋です。

喘息におけるお薬を正しく理解し、服用・吸入できていますか?

特に吸入剤は、本人は正しいと思っていても、実際に確認すると間違った吸入方法をしていることも多々あります。

喘息は、発作が起きていないときに正しい治療を行うことが、発作そのものを防ぐことにつながります。

今回は、喘息における“お薬の知識”と“、正しい薬の飲み方”について解説していきますね。

発作が起きていないときの正しい治療が大切

まずは第24回でお話しした、喘息の発作が起こる原因について復習しましょう。

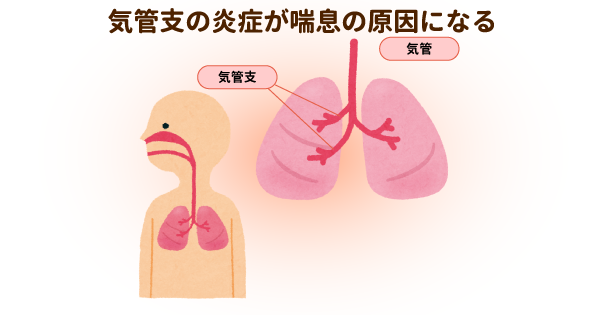

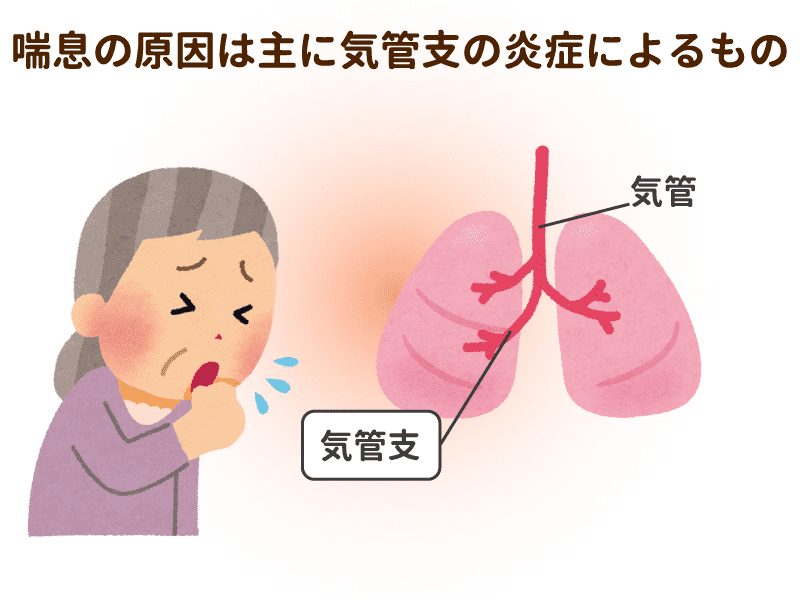

喘息は、吸い込む空気に含まれているさまざまな刺激物によって、気道の表面が荒れ、炎症を起こしている状態にあります。

そのため、気道が刺激に対して過敏な状態になっており、他の人にとっては何ともないちょっとした刺激でも気管支が収縮し、喘息の発作を起こしてしまうのです。

そのため、この気管支の炎症を抑えることが、喘息の発作を起こさないようにすることにつながります。

もちろん発作を起こした場合、まずはその発作を何とかしなければいけません。

喘息の発作を起こしたときに使うのは主にメプチン、サルタノールといった吸入剤です。それでも発作が治まらない場合は命にかかわりますので、すぐに受診するか救急車を呼んでください。

ただ、気管支喘息の治療では、発作が起きたときの治療というより、発作を起こさないようにすることを重視して行っていきます。

気管支喘息の診断治療のガイドラインには、治療の目標が次のように述べられています。

- 1.健康な人と変わらない日常生活をおくること

- 2.肺の機能を正常近くに保つこと

- 3.夜間と早朝の咳、呼吸困難がなくなり、十分な睡眠がとれること

- 4.喘息の発作が起こらないこと

- 5.喘息死を回避すること

- 6.治療薬による副作用がないこと

- 7.重症化して気道の壁が厚くなり、硬くなってしまう状態を防ぐこと

きちんと治療していき、上記のような状態にするためには、発作が起きないときでも正しくお薬を使っていくことが大切です。

内服薬には粉砕して良いものと悪いものがある

まずは内服薬の注意点からご説明しますね。

第24回では、喘息は“アレルギー”で起こっている場合があるとお話した通り、喘息治療の飲み薬として「抗アレルギー薬」があります。

そのほか、気管支を広げる「β刺激薬」と呼ばれるお薬や、「テオフィリン製剤」があります。

これらは用法(いつ飲むか)、用量(何錠、何個飲むか)を守って、定期的に内服します。

服薬介助のときに気をつけたいこと

介護を行う場合に注意しなければいけないこともお話しします。

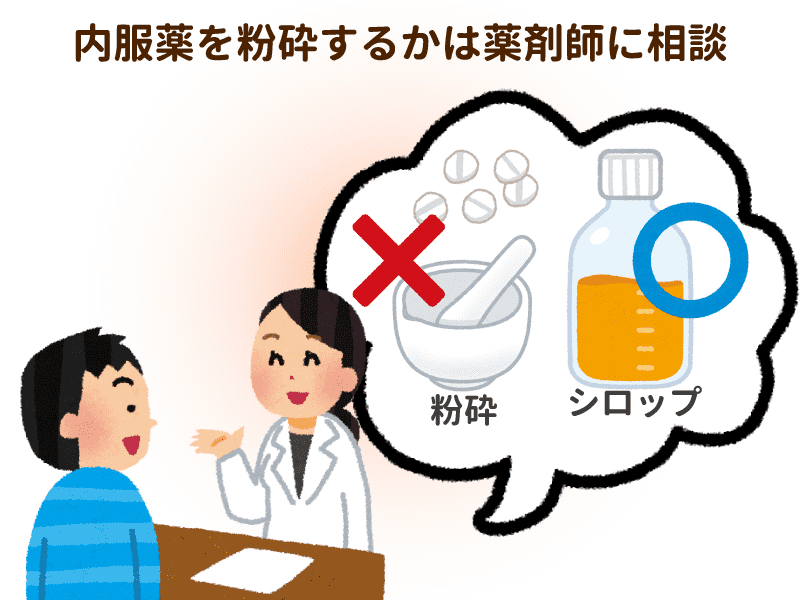

「抗アレルギー薬」や「β刺激薬」は基本的に粉砕ができますが、「テオフィリン製剤」は絶対粉砕してはいけないということです。

テオフィリン製剤は、徐放性製剤(テオフィリンがゆっくり放出されるように工夫された薬剤)ですので、粉砕して飲んでしまうと血中濃度が急に上がって、心臓がドキドキするなど副作用が出てくるだけでなく、効果が長続きしなくなります。

粉砕が必要な場合は、ドライシロップやシロップ剤がありますので、薬剤師さんに相談して、主治医に提案してもらうのが良いでしょう。

吸入剤の種類やステロイド剤の安全性

吸入剤は、気管支喘息などの呼吸器の疾患に使用される特徴的な薬剤ですね。

なぜ吸入剤が、よく呼吸器の疾患に使用されるのかご存知ですか?

飲み薬は全身に回って初めて肺に必要な量が行き渡ります。

しかし、喘息の内服薬では心臓がどきどきする、指が震えるなどの全身性の副作用が起きてしまう可能性もあります。

ところが吸入剤は、正しく使っていただければ、薬剤が必要な量だけ肺に到達し、全身にはほとんど回りません。

喘息をはじめとした呼吸器疾患の多くは、身体の悪い部分は呼吸器(気管から肺)だけであり、全身の他の部分は何ともありません。

そのため、飲み薬の10分の1以下の量でしっかり効果が出るのが吸入剤の特徴です。

ステロイド剤は、正しい使い方なら安心して使える

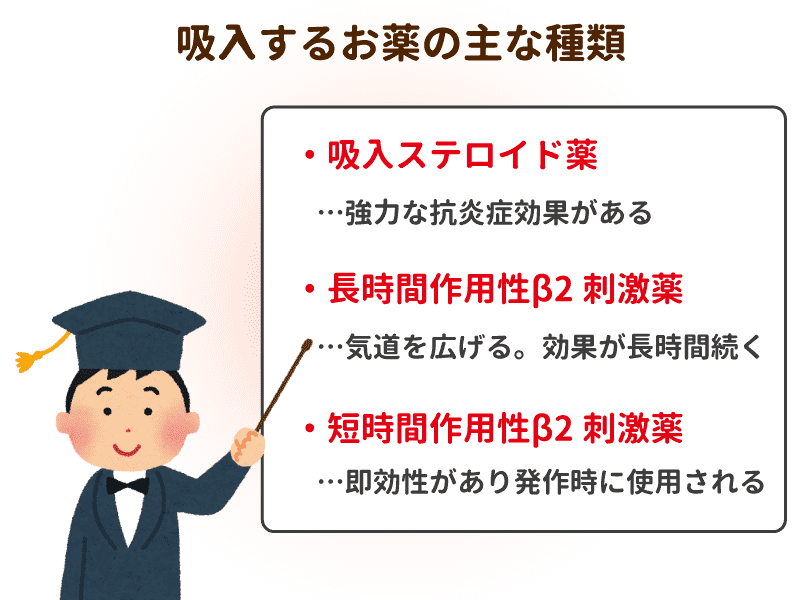

気管支喘息治療に使用する吸入薬には、以下のようなものがあります。

- 発作時に使用する短時間作動型の「β刺激薬」

- 発作が起きていない時に定期的に使用する「吸入ステロイド薬」

- 長時間作動型の「β刺激薬」

- 「配合剤(2つの薬剤が入っています)」

ここで出てくるステロイドですが、これは悪名高い(?)副腎皮質ステロイドです。

しかし、吸入剤として使用する分にはほとんど体に入っていきませんし、吸入後にうがいをして口の中に残った分を洗い流していただければ、口の中に起こる局所的な副作用だけでなく、全身の副作用も防ぐことができます。

現在ではガイドラインでも、軽症の状態で使用できるお薬となっていますし、ほとんどのものが妊娠中にも使える安全なお薬です。

表面が傷ついたり腫れたりして炎症を起こしている気管支には、ステロイドは最強の抗炎症剤。

吸入ステロイドで、気管支の表面を通常のきれいな状態に戻せば、多少の刺激では発作が起きなくなります。

ただし、状態によっては吸入ステロイドでもダメな場合もあります。

そのときは吸入ステロイドを増量するか、長時間作動型のβ刺激薬を追加していきます。

吸入剤は正しい吸い方とうがいが大切

ここで問題となるのが、吸入剤の使い方です。

どんな良いお薬でも、正しく吸入しなければ肺に入っていきません。

すなわち効果がない、ということです。

本人は正しい使い方をしていると思っていても、実際に医師や薬剤師が確認してみると使い方が間違っていることも多々あります。

現在、患者さんが自分で使用する吸入剤として、定量噴霧式吸入剤(MDIと略されます)、ミストタイプの吸入剤、粉末吸入剤の3種類があります。

MDIはガスで“シュッ”薬剤を押し出すタイプで、どのような製品も基本的な操作は同じです。

ミストタイプは薬剤が“モワッ”と霧状になって出てくるもので、レスピマットと言われています。

MDIもレスピマットも、使用方法で大事なのは、できる限りゆっくり吸入することです。

ゆっくり吸入した方が肺の奥までお薬が入っていきます。

粉末吸入剤は種類が多く、吸入器によって操作が異なるため、なかなか操作方法を覚えられないことがあります。

共通しているのは、粉末吸入剤は「勢いよく」「思いっきり」と表現はいろいろですが、できるだけ早い吸入速度がすすめられています。

これは勢いよく吸うことで、薬剤の粉末同士、または粉末と吸入器を衝突させ、薬剤を細かくして吸入効率を上げるためです。

粉末吸入剤は種類が多いので、ここで各吸入剤の吸入操作の注意点はここではお伝えできませんので、薬剤師さんにしっかり聞いてください。

吸入効率を上げるためのアドバイス

実は多くの患者さんが、吸入剤を吸おうとするときに、少し前かがみになって吸入剤を咥え、その姿勢のまま吸っています。

皆さん、深呼吸をしてみてください。

少し前かがみなったところから、空気を吸い始めてだんだん胸をそらしていきますよね。

それが空気を胸(肺)いっぱいに吸い込む方法だと分かっているからです。

でもお薬を吸入しようとすると、大部分の人が固まったまま吸入しています。

そこで、吸引器を使うときには、深呼吸をするように意識して吸ってみてはいかがでしょうか。

吸入後すぐに息を吐くとせっかく吸ったお薬も出てしまいますので、大きく吸い込んだらちょっと息を止めてみましょう。

あとは、副作用を防止するため、うがいを必ず忘れずに、です。

ピークフローで自己管理ができる

また、喘息の自己管理に「ピークフロー」と言うものがあります。

これは高血圧の方が血圧を測ったり、糖尿病の方が血糖値を測って自己管理するのと同様に、喘息の方が自己管理を行うための測定器です。

ピークフローを活用することで、思いっきり空気を吐いたときの最大速度を測ることができます。

喘息は気管支表面が炎症を起こして腫れており、気管支の内腔が狭くなっている状態です。

その状態で思いっきり息を吐いても、なかなか吐く速度は上がりません。

治療によって気管支の炎症が取れてきて、気管支内腔が拡がってくると息を吐く速度が上がってきます。

性別、身長、年齢から決まる標準値(予測値)があり、常にその80%以上であれば喘息がうまくコントロールできていることになります。

最後に一言

普通のケガでも、傷つくのは一瞬ですが、元に戻るまで何日もかかりますよね。

気道表面の粘膜が荒れ、喘息の発作が起こるまでには半年から1年以上かかっています。

喘息の発作が起きないようにするには、それ以上の期間、治療を行う必要があると考えてください。

発作の起きていないときにコントローラー(長期管理薬のこと。発作が出ないときに使う)をしっかり使っていただき、発作が起きないようにすることが喘息治療では最も大切です。

息の吐く速度を、受診時に検査をすることもありますが、いくら結果が良くても主治医は「今日だけかもしれない」という不安があります。

常にピークフローを記録していると日常の状態がわかります。

ピークフローが高い状態が続いていると主治医も良くなっていることがわかるので、お薬を減らせるかもしれませんよ。