在宅療養をしている方に提供される医療には、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリなど、さまざまな訪問サービスがあります。

薬の管理でいえば、訪問看護師さんにお願いしているという方も多いのではないでしょうか?

そこで意外と知られていないのが、訪問薬剤管理指導という薬剤師による訪問サービスです。

今回は私の本業である薬局薬剤師の在宅訪問について、その役割や上手な利用方法、薬の専門家ならではのサービス内容についてご紹介します。

訪問薬剤管理指導とは

足の悪い方や寝たきり状態の方の場合、ひとりで病院やクリニックまで通院できないことがあります。

このような、通院困難にある方の自宅に薬剤師が訪問するサービスのことを、訪問薬剤管理指導といいます。

このサービスを利用することで、患者さんは薬局に出向くことなく自宅で薬を受けとり、説明や管理のアドバイスを受けることができます。

この在宅訪問はすべての薬局で実施しているわけではありませんが、高齢者や要介護者の増加とともに、実施している薬局の数は増えています。

サービスの対象者

薬剤師による訪問サービスの対象者は、「通院が困難で、医師が必要と認めた患者」という基準があります。

つまり、自宅から病院までの行き帰りが自力では難しい方が該当します。

しばしば誤解されるのですが、医師による訪問診療を受けていない方は、このサービスの対象外だと認識している方がいます。

しかし、医師による訪問診療を受けているかどうかは関係ありません。

病院やクリニックを通院している方でも、自力での通院が困難な方(介護者がいなければ通院できない方)であれば、薬剤師による訪問サービスを受けることができます。

保険によって異なる名称と料金

薬剤師の訪問薬剤管理指導は、介護保険を使う場合と医療保険を使う場合でその名称が異なります。

要介護(支援)認定を受けている方は、医療保険よりも介護保険が優先されるため、訪問にかかる指導費用は介護保険が適用されます。

介護保険が適用される訪問指導を「居宅療養管理指導」といい、医療保険が適用される訪問指導を「在宅患者訪問薬剤管理指導」といいます。

どちらも薬剤師が居宅を訪問するという点は同じですが、保険制度によって料金体系も異なります。

料金体系

訪問薬剤管理指導にかかる費用は、居住している環境によって若干の差があり、介護保険、医療保険のそれぞれで3段階に分かれています。

1割負担の場合は344円~507円(介護保険)、290円~650円(医療保険)の費用、そして別途薬代がかかります。

料金に関してケアマネージャーさんから多い質問に、「居宅療養管理指導を利用すると、要介護状態区分ごとに割り当てられた支給限度額はどのくらい減るのですか?」という内容のものがあります。

こちらの解答としては、居宅療養管理指導は支給限度額や単位数に影響しない別枠扱いになります。

そのため、今現在ご利用されている介護サービスを中止したり、減らしたりする必要はありません。

訪問薬剤管理指導のサービス内容

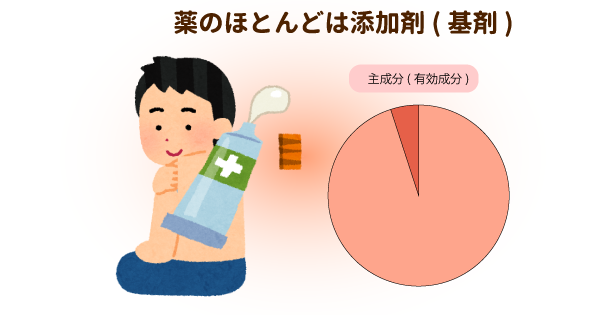

薬剤師の訪問サービスは、玄関先で薬を渡すだけで終わりではありません。

居宅もしくはベッドサイドで、薬を有効かつ安全に使用してもらうために必要なことを確認します。

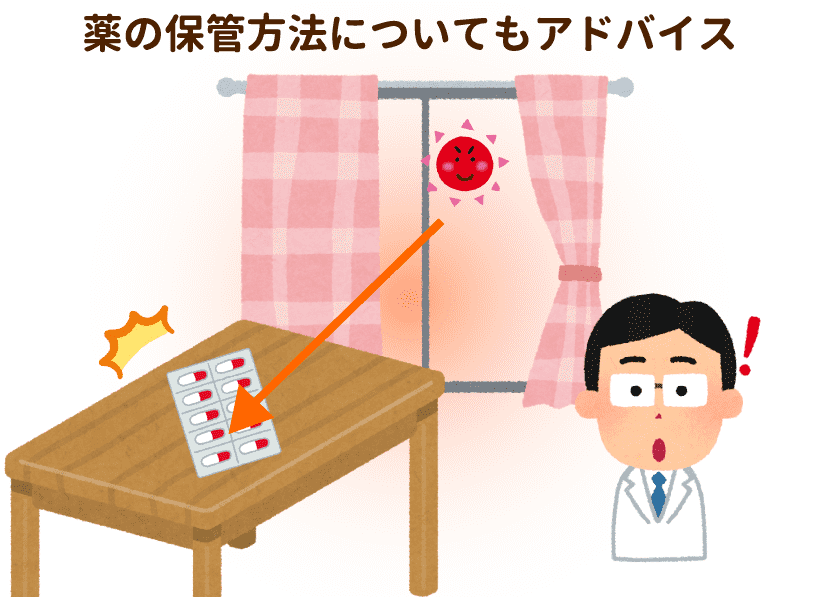

介護者がご苦労されていることのひとつに、薬の保管があります。

数種類の薬を服用していると、正しく保管しているつもりでも使い方や飲み方を間違えてしまうことがあります。

また、家のあちらこちらに薬が散乱している方もいれば、冷蔵庫保管しなければならない薬を常温で保管していた、なんてこともあります。

保管を正しくできないと薬の効果や安全性を確保することができないので、訪問時に確認し、適した保管方法を提案しています。

お薬カレンダーやお薬BOXをご利用されている方も多いと思いますが、窓際で直射日光の当たるような場所に設置していませんか?

薬は光や熱に弱いので、保管場所を考えることは非常に大切です。

薬局店頭では実施が難しくても、在宅訪問することで容易に確認できるのがバイタル(患者さんの状態を確認ための指標)チェックです。

血圧測定やサチュレーション測定、聴診器を用いて肺や腸の音を確認することもあります。

便秘や腸閉塞の場合は腸の動きや便の硬さによっても使う薬が異なるので、その時々に応じて最適な薬剤を選ぶことができます。

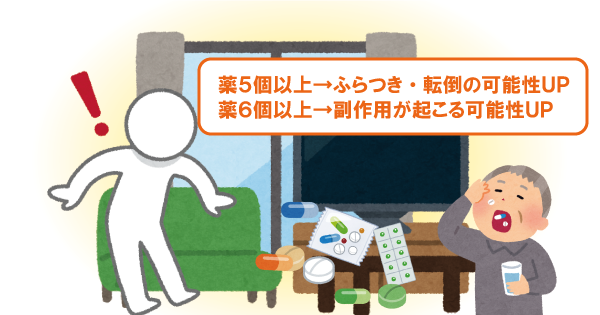

複数の病院を受診されている方や市販の薬を購入されている方は、その飲み合わせや重複の有無を確認し、場合によっては医師に連絡をとり処方の変更をお願いしています。

薬の専門家だからできること

在宅介護をしている方のなかには、薬の管理を訪問看護師さんにお願いしている方も多いと思います。

ただ、薬剤師の訪問サービスと比較してみると、訪問看護サービスは時間が区切られており、一定の制限があるという違いがあります。

介護保険を使った訪問看護サービスは支給限度額のなかで行われるため、看護師さんが薬の管理に多くの時間をとられてしまうと、肝心の看護にあてられる時間を減らさなければならないことがあります。

薬剤師による居宅療養管理指導には時間の制限がないので、患者さんが納得できるまでサービスに時間を使うことができます。

また、薬剤師ならではの仕事に、医師への処方提案があります。私が考えるなかで、薬の管理を薬剤師に任せた方が良いと思う一番の理由が処方提案です。

処方提案とは

薬が余ってしまう方のほとんどは、服用回数と服用薬剤数の多さが原因です。

しかし、みなさんから直接医師に薬を減らしてほしいと要望を伝えるのはハードルが高いといった声を耳にします。

こんなときに薬剤師が関わることができれば、みなさんの要望を医師に代わりに伝えることができます。

要望を伝えるときには、薬の知識をいかして代替医薬品や服用法を考え、生活スタイルに合ったかたちでの処方内容を提案しています。

医師との連携によって余っている薬の処方を中止したり、副作用が疑われる場合や効果不十分と思われる場合には、代わりとなる薬について医師と検討することもできます。

嚥下(えんげ)困難な方の場合には、粉砕や簡易懸濁(かんいけんだく。個体の薬を液状にさせる方法)が可能な薬剤の選定も容易です。

かつては不衛生だった在宅での注射についても、無菌調剤が可能な機械や設備を使うことで、薬局でも病院と同等の衛生環境を保ちながら、患者さんに注射薬を提供することが可能になりました。

最後に一言

私が訪問しているときに常に意識して確認しているのは、その方の生活に合った処方がなされているかということです。

病院では医療が優先順位の一番に来ますが、在宅では生活が一番であり、医療は生活の一部にすぎません。

生活に負担がかかるような医療や、介護者の苦労が絶えないような医療は、一人ひとりの生活スタイルに合った形に変更することが可能ですし、そうすべきだと思っています。

もし困っていることがあれば我慢せず、いつも利用されている薬局やお近くの薬局で相談してみてください。

町の薬剤師がみなさんにとって大きな力になってくれるはずです。