こんにちは。メディスンショップ蘇我薬局・管理薬剤師で、訪問薬剤師をしている雜賀匡史です。

今回のテーマは、「誤薬」についてです。介護職の方や介護されている方の多くが、服薬介助に携わっているかと思います。私が仕事でかかわっている介護者の方々は、「薬は扱い方によっては毒にもなる」という意識を強くもっており、服薬介助には日ごろから十分な注意を払ってくださいます。しかし全国的な統計をみると、誤薬の事故が少なくありません。今回は、薬を安全に使用していただくために、誤薬についてご説明します。

誤薬の意味は?薬の使用を間違えること

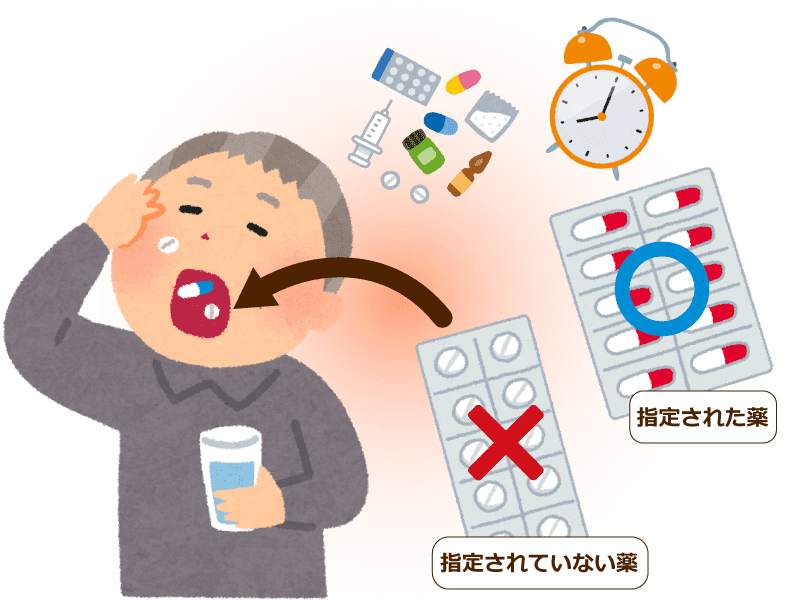

誤薬とは、薬の使用を間違えてしまうことを言います。一言で誤薬と言っても、さまざまなケースが考えられます。たとえば、「違う薬を服薬した」「時間や量を間違えた」「使用し忘れた」「違う人に使用してしまった」「使用するときに床に落とした」など、服薬介助に当たる機会の多い介護者の方にとっては、どれもちょっとしたことがきっかけで起こり得るものばかりだと思います。

毎日のことなので、皆さんはいつも神経を使ってご苦労されていることと思います。薬は使用法を誤ると、毒にもなり得るものです。できれば一度も経験したくない誤薬ですが、人間は慣れてくるとミスを犯す生き物です。ミスをしてしまったときの対処法を学び、ミスを二度と繰り返さないためのポイントをご紹介します。

誤薬してしまったらどうするべき?

昨年、ある病院で入院患者に対し、別の患者の薬を誤って服用させ、その患者様が不幸にも亡くなってしまうという悲しい事故がありました。この時は低血圧症の患者に対し、血圧を下げる薬を飲ませてしまったとのことでした。

残念ながら、このような事故は決して珍しいものではありません。絶対に起きて欲しくはないことですが、万が一、誤薬をしてしまった場合、それが直ちに健康被害を起こしうる誤薬かどうかを見分ける必要があるのです。直ちに健康被害が及ぶ場合もあれば、さほど心配しなくても良いこともあります。どちらに転ぶかは使用した薬や患者様の状態によっても異なるため、ご自身で判断することは難しいでしょう。

誤薬に気づいた場合は、誤薬に至った経緯と今の状況、状態を直ちに医療従事者に伝えることです。自分でしてしまったミスの場合、なかなか第三者に言いにくいこともあるかと思いますが、黙っていることによって健康被害が悪化することも考えられます。

医療従事者から注意を受けるかもしれませんが、ミスは誰にでも起こり得るものですから、ミスを咎めるようなことはしません。私たち医療従事者にとってはミスを咎めることよりも、健康被害を防ぐことの方が大事なことです。

「ミスは一時の恥、健康被害は一生の恥」

必ず医療従事者に伝え、判断を仰ぎましょう。

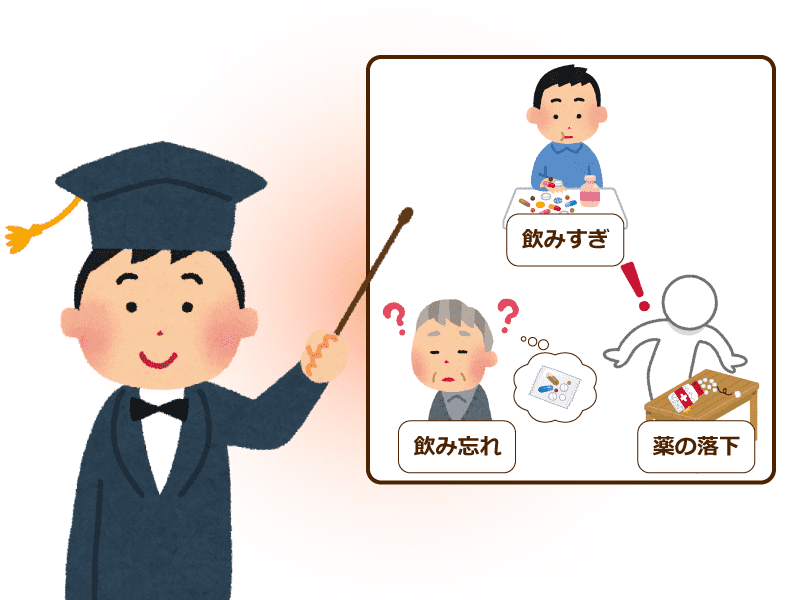

よくある誤薬は「飲み忘れ」「飲みすぎ」「薬の落下」

個人宅で居住している方に多い誤薬内容としては、飲み忘れ、飲みすぎ、薬剤の落下(床に落とす)などが挙げられます。高齢者や認知症の方の場合、ご自身での服薬管理が難しい場合があります。たとえば、朝起きられずに朝食後の薬を飲み忘れてしまった。これなどは日常的に容易に起こり得る誤薬の一種です。こういったとき、ご自身で判断して昼の薬とまとめて一緒に飲んでしまう、というのは非常に危険な解決策です。

処方医や、薬をもらった薬局に連絡をして指示を仰いでください。薬の内容によっては問題なく一緒に飲めることもありますし、朝食後の薬は1回分とばして、昼食後だけ飲むようにする、という具体的なアドバイスをもらうようにしましょう。

集団で居住しているようなグループホームや施設などに特徴的な誤薬としては、他人の薬を飲ませてしまうというものです。あってはならないことですが、これも人間のすることなので可能性はゼロとは言い切れません。このような場合も、気づいた時点で迅速に医師、薬剤師に伝えましょう。

グループホームなどでは複数人の薬を同じ薬局で調剤していることも多いので、二人の疾患や薬の関係性から、危険性を予測することができます。薬の作用時間や代謝、排泄に要する時間もある程度予測することができるため、迅速な報告をしてもらうことが、健康被害を防ぐカギとなります。

誤薬を防ぐためにできること

- 複数の薬をPTPシート(※1)でもらっている人は、服薬時点ごとに一つの袋にまとめる一包化をすることで飲み間違いを防止することができます。一包化は医師の指示がなければできませんので、医師に伝えるか、薬局で薬剤師に相談してみましょう。(※1PTPシートとは、錠剤やカプセルなども医薬品PTP(Press Through Package)を包装形態のこと。)

- 服薬管理アイテムを使用することも有効的です。お薬カレンダー、お薬ケースを利用することで、日付、曜日、時間に分けた薬の管理が容易になります。

- 服薬したら、シートや袋のゴミを捨てずにとっておくことも誤薬防止につながります。これをすることによって、服薬が正しく行われたかの確認が、後からでも可能です。お薬カレンダーを使用しているときには、取った場所に服用済みのシートや空の袋を戻しておくという方法もあります。

- 介護サービスや社会資源を利用することも誤薬防止につながります。訪問介護やご近所さん、ご家族にも協力してもらい、服薬管理をみんなで支えましょう。服薬介助する人がいないような時間帯に服薬しなければならない処方のときには、医師、薬剤師に事情を伝えましょう。薬や飲み方を都合の良いものに変更できることがあります。

- 家族が不在の場合などには、メモや電話を効果的に使ってみましょう。きっかけさえあれば飲めるという人には有効的な方法です。

- 薬を渡す前に、必ず名前、日付、服用時点の確認をしましょう。ミスはダブルチェックをすることで大幅に防ぐことができます。チェックしてから飲むということを習慣づけできると良いですね。

今回は「誤薬」についてご紹介しました。毎日の服薬介助は大変だと思いますが、薬は使い方を間違えると深刻な事故につながることもあるため、意識を高くもって服薬介助に取り組んでいただけると嬉しいです。薬剤師も力になれることがあるはずです。困ったらお気軽に相談してくださいね。