食と生を支えるコンサルタントナースの西です。

春は花々が咲き、植物がいきいきとして心地よい季節です。しかし、同時にスギなどの花粉が多くなり、花粉症の症状に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

今回は、高齢者の花粉症の特徴や、花粉症で起こる口の問題と対策についてお伝えします。

花粉症に悩む70歳以上の高齢者が年々増えてきている

花粉症とは、花粉が原因で生じる季節性アレルギー性鼻炎です。鼻の症状からなるアレルギー性鼻炎は、目の症状が出現するアレルギー性結膜炎と同時に生じることが多いとされています。

特に、季節性アレルギー性鼻炎では、スギ花粉を原因とするスギ花粉症が、日本では増加しています。

また、70歳以上の高齢者では、スギ花粉症は20年で10%程度増加してきているともいわれており、年々増加傾向にあります。

一般的な花粉症の症状は主に、鼻のかゆみ・くしゃみ、鼻漏(鼻水の量が増えたり、粘液性になったりする状態)、鼻閉(鼻づまり)の3つです。

高齢者では、これらの症状に加えて、加齢に伴う鼻粘膜の変化による症状が合併することがあります。

加齢により、粘膜内の血流が減少し、鼻の粘膜が薄くなり、萎縮していきます。

すると、鼻の中を暖めたり、湿らせたりする機能や、花粉、塵・埃などの侵入を防ぐ機能が低下します。

また、息を吐くときに、水分が鼻粘膜上で水滴となりやすく、水滴の停滞が生じやすくなります。一定量が蓄積することで水溶性の鼻漏が生じ、これを「老人性鼻漏」といいます。

高齢者の花粉症では、老人性鼻漏が合併している場合もあり、鼻水などの症状が持続することもあります。

花粉症にかかると鼻呼吸が難しくなる

呼吸するときに、鼻は2つの大切な役割を果たしています。

1つは、外から入ってきた空気に含まれている花粉、塵、細菌、ウイルスなどの不純物を外に押し流す働きです。

もう1つは、吸い込んだ空気を鼻の中で加温・加湿することによって、気道に適度な温度・湿度の空気を送り、体に必要な熱や湿気を取り込む働きです。

花粉症にかかると、鼻水が出たり、鼻がつまりやすくなるため、鼻での呼吸が難しくなり、口で呼吸することが多くなります。

口呼吸になると、気道に直接空気が入り、細菌やウイルスに感染するリスクとともに、花粉が体内に侵入しやすくなります。

それ以外にも、口呼吸は口腔内が乾燥しやすく、歯周病などの問題の要因となることがあります。

口腔内が乾燥すると、唾液の自浄作用や殺菌作用が低下してきます。

唾液は、口腔粘膜の湿潤を保つとともに、プラーク(歯垢)を予防する大切な役割を担っています。

プラークは、歯の表面に付着した細菌が繁殖したかたまりでできています。プラークの増加は口腔内の衛生状態を低下させるだけでなく、歯周病の要因にもなります。

マスクやブクブクうがいで花粉を防ぐ

花粉症への対策として、一番有効なのは花粉に接しないことです。基本的なことではありますが、マスクの着用や、ウールや化学繊維などの花粉が残りやすい衣服を避けることが主な対策となります。

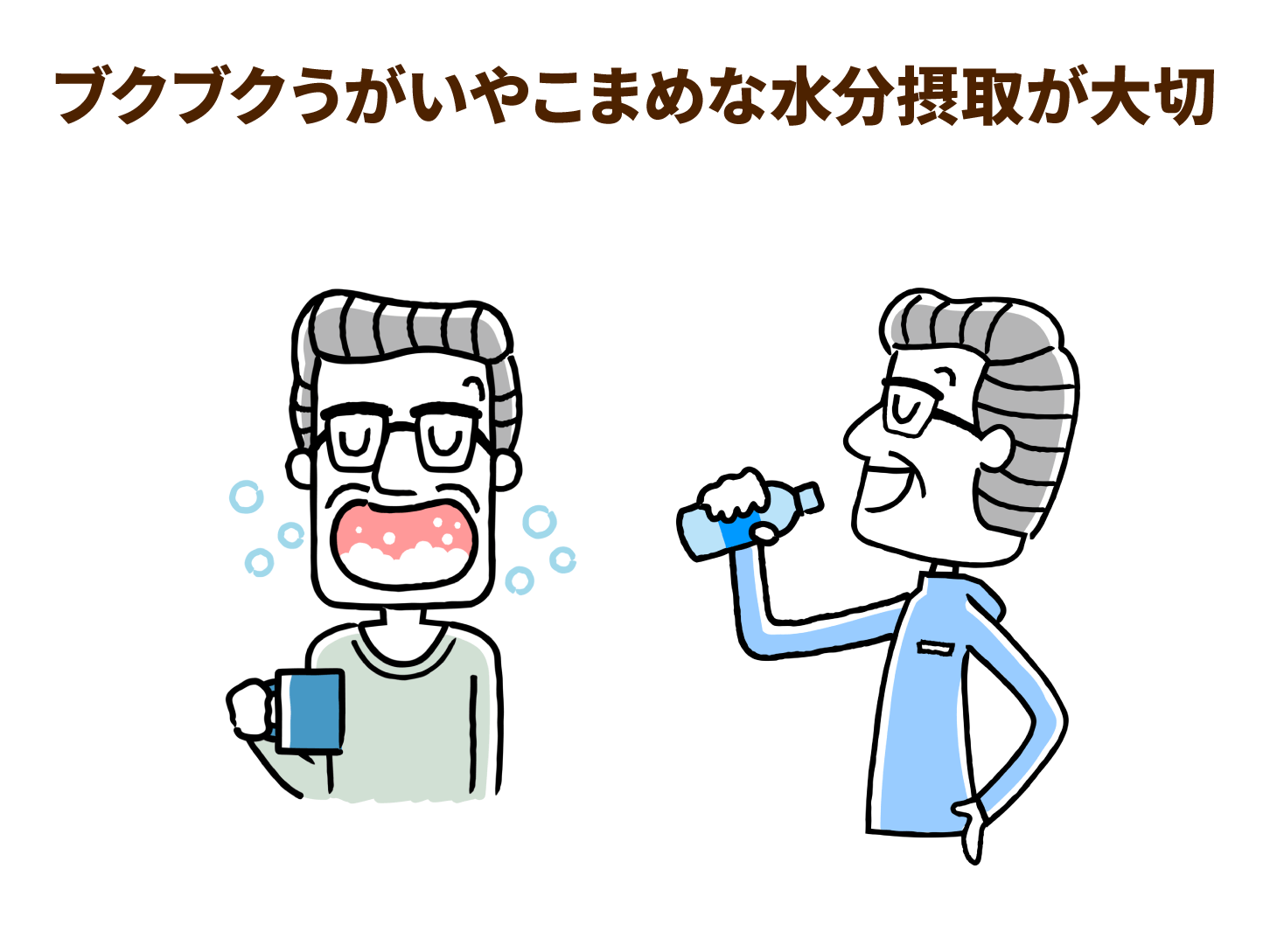

そのほか、口腔から花粉を取り入れない対策としては、日々の口腔ケアとともに、タイミングよくブクブクうがいを行うことが重要になります。

外出から帰宅した際や、庭やバルコニーに出た後などのタイミングで、20~30秒間のブクブクうがいを行うと良いでしょう。

また、うがいの際に市販のマウスウォッシュを使用する場合は、成分に気をつけ、選択してください。特に、アルコール成分は口腔粘膜を乾燥させる原因となりますので、避けた方が良いでしょう。

水だけでうがいをしても差し支えはありませんが、口腔内の乾燥予防のためには、口腔内保湿成分が入っているマウスウォッシュを使用した方がより効果的です。

また、口腔粘膜の乾燥予防に、口腔ケアやうがい後、市販のリキッドタイプやジェルタイプの口腔内保湿剤を使用するのも一つの方法です。

水分での誤嚥が心配な要介護の高齢者などでは、口腔ケア用のティッシュやスポンジブラシで口腔内を拭き取るだけでも、花粉予防になります。

しかし、このように日常的にマスクを着用するなどの対策をしても、花粉症の症状が出現することがあります。

そのため、口呼吸によって生じる口腔内の乾燥を予防する対策は大切です。

室内の湿度管理ができるように、室温だけでなく、湿度がわかる室温計を用意しておきましょう。室内湿度を加湿付きの空気清浄機器などを使用し、40~60%で管理することで、自然と口腔内だけでなく鼻腔も潤い、口呼吸での乾燥予防対策となります。

また、鼻づまりなどで、苦しいときに無理をする必要はまったくありませんが、うがいの後などに、できることなら口を閉じて、鼻で呼吸をすることを少し意識してみても良いでしょう。

そして、水分を適宜摂取することも、口腔乾燥予防には大切です。特に高齢者は、体内水分量が減少しており、口の渇きも感じにくくなるため、食事の時以外にも水分を意識的に摂取するようにしましょう。

加えて、下肢を足湯などで暖めると、神経反射により鼻粘膜の温度も上昇し、鼻づまりが軽減するとされています。日頃から下肢を冷やさないように気をつけましょう。

今回は、一般的な花粉症による口腔内への影響と予防対策について解説しました。

現在、花粉症にはさまざまな治療法があります。花粉症の症状がある場合は、耳鼻咽喉科などでご相談ください。