こんにちは。リハビリテーション科医の新田実です。今回は「口腔ケアによる誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)予防」について説明したいと思います。

再発しやすい誤嚥性肺炎

なぜリハビリテーション科医が口腔ケアについて説明するのか疑問に思う方も多いと思いますが、リハビリテーション科と口腔ケアは実は非常に関係性が深いのです。我々は普段、脳血管障がい(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)の患者さんを多く診療しているわけですが、脳血管障がいの後遺症として「嚥下(えんげ)障がい」を良く経験します。

嚥下障がいとは、嚥下機能(えんげきのう)の低下によって、食べものや唾液の飲み込みがうまくできなくなる障がいのことです。この嚥下障がいが原因で誤嚥性肺炎を発症してしまうわけです。口腔ケアによる誤嚥性肺炎の予防効果については20年以上前から報告(参考文献:Lancet.1999 Aug 7;354(9177):515.)されており、最近再注目されています。

原因は脳血管障がいやアルツハイマー型認知症など

誤嚥性肺炎とは、食道から胃へ向かうはずの食べものや唾液などが誤って気道内に入ってしまうことで引き起こされる肺炎です。日本人の死亡原因において上位7位に入っており、厚生労働省が発表した『人口動態統計月報年計(概数)』によると、誤嚥性肺炎が原因である死亡者数は2018年において3万8,462人となっています。

さらに70歳以上の高齢者の肺炎患者の約70%が誤嚥性肺炎と言われており、今後も日本社会の高齢化に伴い死亡者数の増加が見込まれ、2030年には誤嚥性肺炎による死亡者数は男性5万4,000人、女性4万2,000人程度になると予測されています。

また、誤嚥性肺炎にかかる高齢者には男女差があることもわかっており、2018年の誤嚥性肺炎による死亡者数3万8,462人のうちの男性2万1,652人、女性1万6,808人であることからわかるように男性の方が多い傾向が認められます。男性の方が誤嚥性肺炎になりやすい原因としては、男性の方がのどぼとけが下がりやすい(喉頭下垂:こうとうかすい)傾向にあることと、喫煙者率が高く誤嚥性肺炎のリスク因子となる慢性呼吸器疾患(まんせいこきゅうきしっかん)が多いことが挙げられます。

また誤嚥性肺炎の原因としては脳血管障がいやアルツハイマー型認知症、パーキンソン病などが含まれる神経変性疾患であることが多いです。

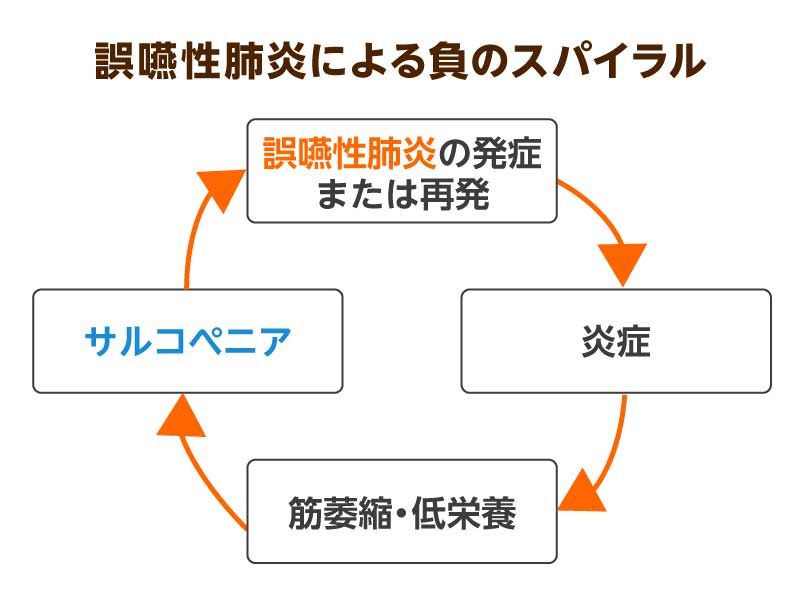

この誤嚥性肺炎の恐ろしいところは、再発を繰り返す特徴があるところです。誤嚥性肺炎によって入院すると低栄養や廃用性の筋力低下がもたらされ、サルコペニア(骨格筋量と骨格筋力の低下)を経由して誤嚥性肺炎の原因となるのです。

誤嚥性肺炎には誤嚥性肺炎には下図のような負のスパイラルが存在するので、まずは誤嚥性肺炎にならないようにしっかりと予防することが重要となります。

就寝中の唾液誤嚥に要注意!

誤嚥性肺炎の原因は「食事中の誤嚥」と思っている方も多いと思いますが、実際には誤嚥性肺炎の原因は「食事中の誤嚥」よりも「就寝中の唾液誤嚥」の方が多いことがわかっています。誤嚥性肺炎の多くは、食事中にむせたり咳き込んで「誤嚥してしまったかも…」という方が発症するというよりも、寝ている間に細菌が多く含まれた唾液を誤嚥することによって発症するパターンが多いのです。

唾液中にはおよそ1ml中に約1億個の口腔内細菌が含まれているわけですが、我々は健常な成人で0.01ml~0.2ml程度、嚥下機能が正常であっても就寝中に唾液を誤嚥してしまうことがわかっています。つまり、加齢に伴って嚥下機能が低下した高齢者や、脳血管障がいなどが原因で嚥下障がいのある高齢者の方は、さらに多くの唾液を就寝中に誤嚥している可能性があるのです。

就寝中に唾液を誤嚥しているかどうかというのはなかなか自分では判断することが難しいですが、就寝中に唾液誤嚥をしているかどうかの目安として以下が挙げられます。

- 就寝中に咳で目が覚める

- 朝起きたときに痰がらみが増える

口腔ケアは就寝前または夕食後が効果的

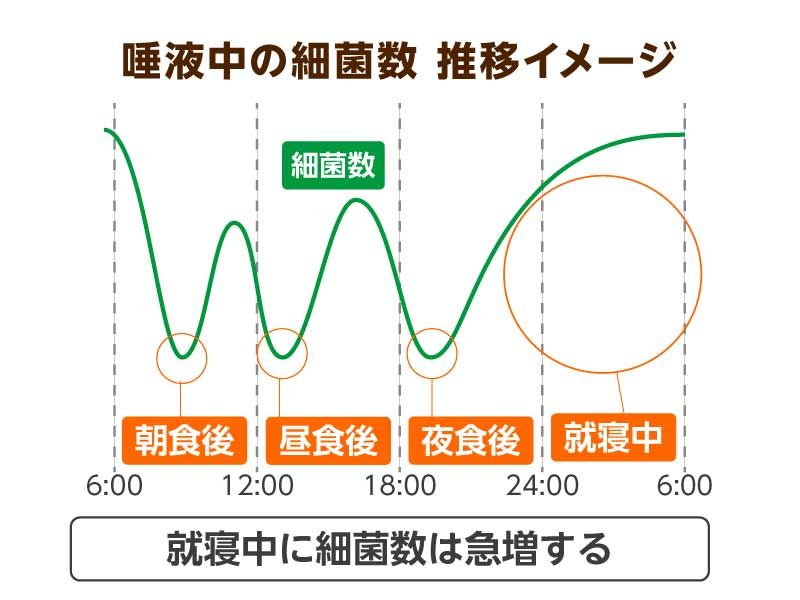

誤嚥性肺炎の多くが就寝中の唾液誤嚥によって引き起こされることは説明した通りですが、さらに唾液中の細菌数は就寝中に最も増えることが分かっています。それは、就寝中には唾液分泌が減るため、唾液の自浄作用(口腔内の食べかすや歯垢を洗い流す作用)や殺菌作用(口腔内細菌の増殖を抑える作用)が低下し、口腔内の細菌が増えてしまうからです。

したがって、誤嚥性肺炎予防のためには就寝中の唾液に含まれる細菌数を増やさないために「就寝前または夕食後」にしっかりと口腔ケアを行うことが重要です。就寝前または夕食後にしっかり口腔ケアを行うことによって口腔内細菌が減少し、就寝中の唾液に含まれる細菌増殖を抑え、就寝中に誤嚥する細菌数を減らすことができます。就寝中に誤嚥する細菌数を減らすことによって誤嚥性肺炎の発症を予防することができるわけです。

口腔ケアの就寝中の唾液誤嚥に対する予防効果を中心に説明してきましたが、口腔ケアは就寝中の唾液誤嚥予防のために就寝前、または夕食後だけに行うのではなく毎食後にも行うことが大切です。口腔ケアには食物残渣(ざんさ)や歯垢(プラーク)をきれいにするだけでなく唾液分泌を促す口腔マッサージの効果もあります。唾液による自浄作用・殺菌作用を低下させないためにも、毎食後にしっかりと口腔ケアを行うことが推奨されているのです。

歯磨き中の唾液や水分の誤嚥も肺炎の原因に

口腔ケアが誤嚥性肺炎予防に効果があることは先程説明しましたが、口腔ケアを行う際の注意点を何点かご説明したいと思います。

まず、口腔ケアといえば一般的に歯磨き(歯ブラシによるブラッシング)をイメージされる方が多いと思いますが、歯磨きの最中に口腔内の唾液や水分を誤嚥しないように注意することが大切です。

歯磨き中の唾液や水分にブラッシングによって歯や歯間からはがれた歯垢(プラーク)が含まれており、歯垢(プラーク)のなかには唾液内以上の細菌が含まれています。つまり、歯磨きの最中に唾液や水分に含まれた歯垢(プラーク)を誤嚥してしまっては、せっかくの誤嚥性肺炎予防目的の口腔ケアが逆効果になってしまいます。

歯磨き中の口腔内の水分誤嚥を防ぐためには、誤嚥しやすい首の角度(頚部伸展位=首が後ろに伸びた状態)に気をつけたり、口腔内の水分を吸引しながら口腔ケアを行える口腔ケアグッズを使うことも有効です。

口腔ケア目的の歯科受診も効果的

今まで歯ブラシによる口腔ケアについて説明してきましたが、誤嚥性肺炎予防のためには、歯科医師や歯科衛生士による専門的な口腔ケアの方がより効果的に誤嚥性肺炎を予防できることがわかっています(参考文献:Cochrane Database Syst Rev.2018 Sep 27;9(9))。虫歯の治療で歯科受診するだけではなく、最近は口腔ケア目的での歯科受診も敢行されており、PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)と呼ばれる専門的な歯のクリーニングを定期的に受けることも、誤嚥性肺炎予防には非常に効果的です。

今まで口腔ケアにあまり関心のなかった方も、これを機会にしっかり口腔ケアを行いましょう!