こんにちは。介護の教科書「メンタル」担当の介護者メンタルケア協会・代表で、心理カウンセラーの橋中今日子です。

介護は精神的にも肉体的にも負担が大きく、介護する人のケアが最も重要です。しかし、介護は長期化しやすく、気づかないうちに疲労は蓄積されていきます。そして、誰もが相談することが重要だとわかっていても、いざというときには一人で頑張りすぎてしまう状況に誰もが陥ってしまいます。

私が代表を務める介護者メンタルケア協会にご相談を下さる方のお声を聞いていると、「自分は大丈夫だ!」と思っていらっしゃる人ほど、頑張りすぎる傾向が見られます。一人でがんばらない、抱えこまないためには、自分の状況を客観視する必要があります。 この連載では、実際にあった相談からわかった、問題と解決策についてお伝えしています。事例を通して、私は頑張りすぎていないだろうか?とご自身を振り返る機会にして頂ければ嬉しいです。

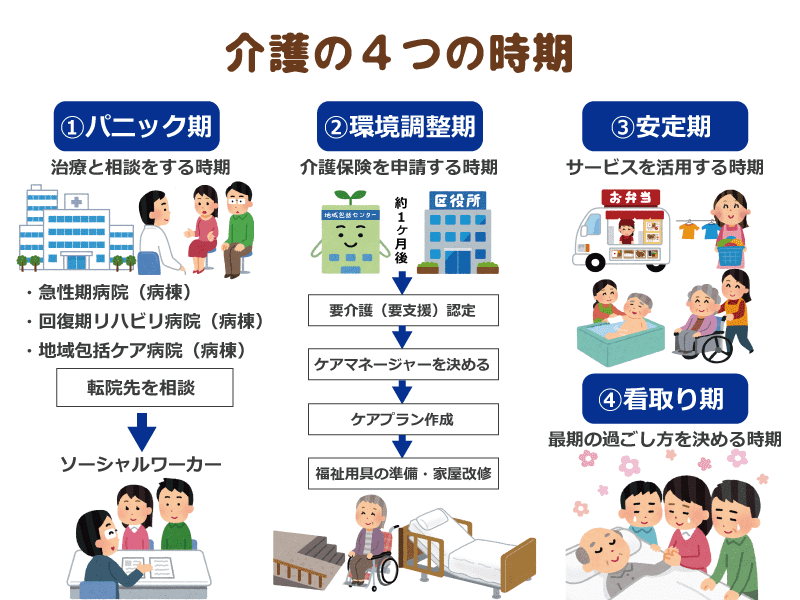

さて、第7回「親に納得してもらうことが一番!事例から学ぶ介護保険の申請の流れ一人で悩まず地域包括支援センターを活用しましょう!~環境調整期編~」では、介護保険の申請をし、住む環境を整える「環境調整期」の上手な乗り越え方についてお話ししました。

今回は、実際に介護生活が始まる「安定期」の乗り越え方についてお伝えします。介護を4つのステップに分けた図を用意してあるので途中から見始めた方、まだ見たことのない方は以下の「介護の時期4ステップ」を簡単に復習してから読み進めてくださいね。

要介護者と付き合う上手な乗り越え方

安定期に入ると要介護者は、介護保険サービスを活用しながら生活リズムを整えていきます。一方、介護者は慣れない介護に翻弄され、心身への負担が増していきます。

「オムツ交換がつらい」

50代会社員・女性・Mさん

脳梗塞で倒れた義父(78歳・要介護4)を自宅で介護しています。オムツ交換がうまくできずに悩んでいます。私の段取りが悪いのか、便が出ているときは30分以上かかってしまいます。

オムツ交換をすると腰や膝が痛くなり、匂いもきつく苦痛です。オムツ交換では、寝ている人の体の向きを変えたり、衣類を脱がせたり、汚れた部位を洗浄したりと、さまざまな工程があります。

それに加えて、オムツ交換後も汚物の処理や汚れた衣類の洗濯をしなければならないので、介護者にとって負担が大きいのです。負担が大きい介護をしていると、Mさんのようにまじめな方ほど「うまくできないのは自分が悪い」と考える傾向があります。

そこでMさんには、「オムツ交換はプロでも大変な作業なんです。30分かかるのは段取りが悪いのではなく、それだけ大変なことを毎日されている証拠ですよ。つらいと感じることを、ケアマネージャーに相談しませんか?」とアドバイスをしました。

ケアマネージャーに相談すると、Mさんの負担を軽減するために義父の介護保険サービスの利用計画が見直されました。そして訪問介護の回数を増やし、新たにデイサービスを利用することが決定。また、膝や腰が痛くならないオムツ交換の方法について、訪問介護のスタッフからアドバイスをもらうこともできたそうで、Mさんからは、「オムツ交換がつらいことには変わりないですが、いろいろな人に助けてもらえることで気持ちに余裕ができました」と報告がありました。

「食事作りを手を抜く自分が許せない」

40代会社員・男性・Dさん

3年前に母が亡くなり、父(80歳・要介護1)と二人暮らしです。朝5時に起きて父の朝食、昼食の準備をしてから7時には仕事に出かけます。週末には、作り置きをするように心がけていますが、最近は作ることが億劫になってしまいでき合いのもの使って済ませています。

コロッケとトマトだけの日もありますが、父は文句を言わずに食べてくれます。そんな父を見ていると、もっと工夫ができるはずなのに手を抜いている自分が許せません。

Dさんは、食が細い父親のために、手作りの食事を食べてもらいたいと考えていました。しかし、早朝から父親のための食事の準備をし続け、自分が食べる時間もないまま出勤する日々の中でDさんは疲れ果てていました。Dさんのように、自分が疲れ、限界に近い状態に陥っていても「もっとできるはずなのに、頑張れない自分はダメだ」と自分を責める方も少なくありません。

介護は長期化しやすく、介護者の気力や努力だけでは乗り切れず「もっと頑張れるはずなのに」と感じたときは一人で抱え込みすぎているサインです。

Dさんには、「手料理を作る日は余裕があるとき、余裕がないときはお惣菜を利用することで自分にOKを出しませんか?そして、使えるサービスや物は何があるのか?誰に相談をすれば解決できるかを考えてみましょう」とアドバイスをしました。Dさんはケアマネージャーに相談し、父親の宅食サービス、デイサービスの利用が決まりました。

その後「忙しいときはでき合いのお惣菜でOK。宅食もOK。余裕ができたら、また料理をすればいい。そう考えられるようになって、楽になりました」と報告がありました。

「母が退院して1ヵ月経ちました。やる気が出ません。」

40代会社員・女性・Yさん

1ヵ月前、脳梗塞で入院していた母(72歳・要介護1)が退院しました。母が入院中は、ほぼ毎日病院へ通い父の食事の準備のために実家に通いました。母が退院後は、時間に余裕ができたのに毎日ダラダラと過ごしています。仕事へ行くのも憂鬱で実家へ行かずに寝て過ごす日も増えており、怠けている自分が嫌になります。

安定期は、パニック期、環境調整期の多忙だった影響が出て、心身のバランスを崩しやすい時期です。

そして、疲れから動けない状況にあるにもかかわらず「大したこともしていないのに疲れるなんて」と自分を責める人も少なくありません。Yさんには「パニック期からの疲れが出ているのだと思います。実家へ行くことよりも、先に休息を取ることを優先しましょう。趣味や友人と遊ぶなどをして、自分の時間を作りましょう」とアドバイスをしました。

Yさんは「父に母の介護を任せっきりにするのは申し訳ない」と最初は話していましたが、その後、「1ヵ月間、自分のための時間を優先したら、ずいぶん楽になりました。実家に行った後の疲れも少ない気がします」と報告がありました。

安定期についてのまとめ

安定期は、介護だけでなく、家事負担も介護者に大きくのしかかります。

- 完璧を目指す、楽な方法を選択する

- 介護保険サービスに加え、民間サービスも活用する

- 悩んだらケアマネージャー、地域包括支援センターに相談する

この3つのことを心がけましょう。また、「もっと頑張れるはず」「手を抜いている」と自分を責める気持ちが出てきたときは、頑張りすぎているサインです。一人になれる時間や趣味を楽しむ時間を積極的に作りましょう。

稚書「がんばらない介護」では、安定期で起こりやすいトラブルと、具体的な解決策をまとめています。困ったときの参考にして頂ければと思います。次回は、「看取り期」をうまく乗り切る方法についてお話しします。