こんにちは。介護の教科書「メンタル」担当の介護者メンタルケア協会・代表で、心理カウンセラーの橋中今日子です。

私の著書である「がんばらない介護」でもお伝えしていますが、在宅介護は精神的にも肉体的にもハードで、頑張りすぎて体を壊してしまっては元も子もありません。

ぜひこの機会に、今自分がどの段階にいてどの状態にいるのかを知っていただき、介護に一息ついて冷静に今後の介護生活を考えてもらいたいと思います。

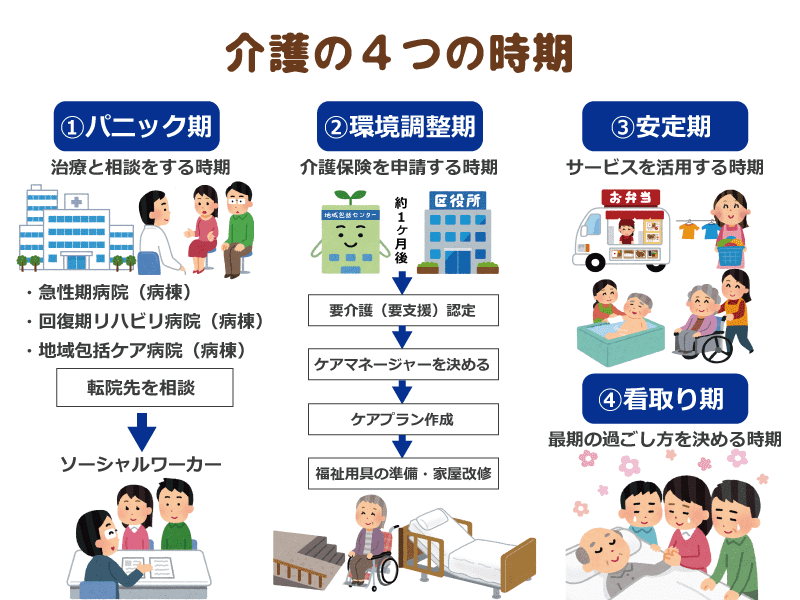

さて、前回の「突然の介護!パニックになるのは当たり前!?介護歴21年の心理カウンセラーが教えるパニック期を乗り切るヒントとメンタルケア」では、家族の病気やケガに見舞われる「パニック期」の乗り越え方と、パニック後のメンタルケアについてお話ししました。

今回は、介護保険を申請して住宅環境を整える「環境調整期」の乗り越え方についてお伝えいたします。環境調整期は、介護保険の申請をし、自宅や施設などの住環境を整える時期のことです。

介護を4つのステップに分けた図を用意してあるので、まだ見たことのない方は以下の「介護の時期4ステップ」を簡単に復習してから読み進めてくださいね。

介護保険の申請 ~親にも介護保険の申請を受ける意思がある場合~

入院中の介護保険の申請

入院中は、病院に所属している医療ソーシャルワーカーに相談し、退院に向けての準備を進めましょう。相談するときには、

- 退院場所:自宅、介護施設へ転居、その他の病院へ転院など

- 介護、サポートする家族の有無

- 退院後の不安について

これらの情報を医療ソーシャルワーカーと共有しながら介護保険の申請を進めましょう。

在宅生活中の介護保険の申請

認知症や糖尿病など、症状や状態が少しずつ変化する病気の場合、いつ介護保険を申請すれば良いのかがわからずに悩んでいる方も少なくありません。事例を見ていきましょう。

事例1:「認知症と診断された父の介護保険の申請はいつすれば良いの?」

30代・会社員・女性Aさん

先日、一人暮らしをしていた父(72歳)が認知症と診断されました。父はとても穏やかな性格ですが、最近は感情的になり、突然怒鳴ることも増えています。

母は4年前に他界しているので、一人暮らしをすることで認知症が悪化してしまわないか不安です。介護保険サービスを使って、父が人と交流できる時間を増やせればと考えています。

しかし、友人からは「お父さんみたいに軽い認知症だと、何にもサービスを受けられないよ。もっと状態が悪くなってから申請をしたら?」とアドバイスをもらい迷っています。

Aさんが友人から受けたアドバイス、「症状が軽いとサービスが受けられない」というのは正しい情報ではありません。何が誤った情報なのかを、介護保険の申請の流れに沿ってみてみましょう。

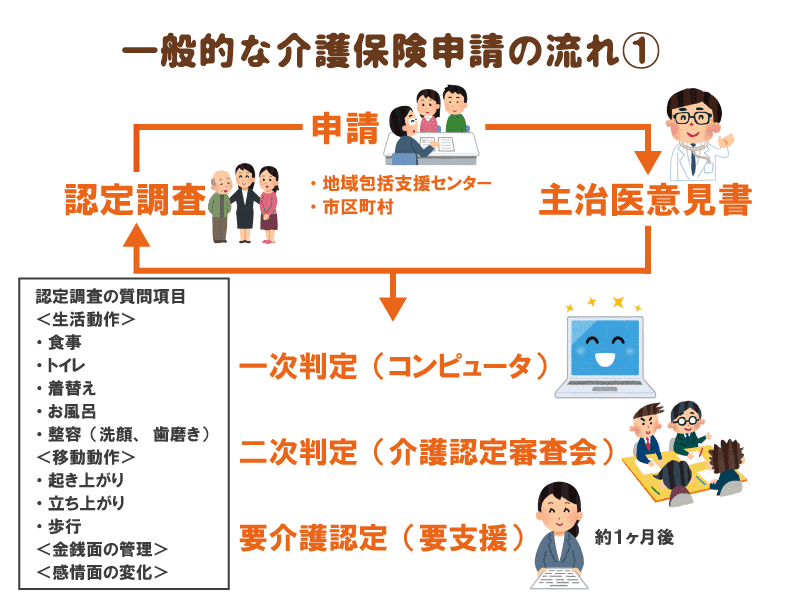

介護保険の申請は、「地域包括支援センター」あるいは「市区町村」で行います。本人以外でも、家族、家族以外の代理人や郵送による申請も可能です。

申請をすると、自宅や入院している病院、または施設に調査員が訪問し、「認定調査」が行われます。「認定調査時の状況」と「主治医意見書」の情報を基に要介護(要支援)認定が判定されます。認定が下りるまでは約1ヵ月ほどです。

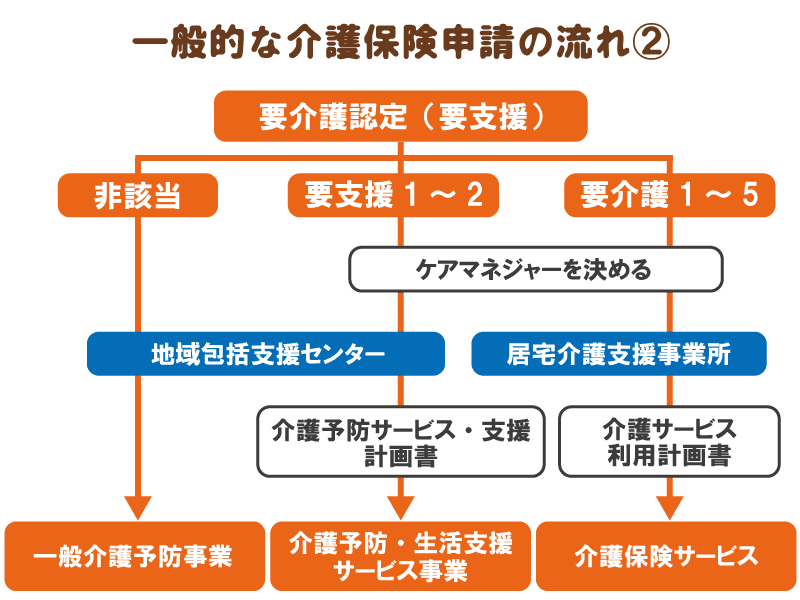

- 非該当:一般介護予防事業(介護保険外の介護・生活支援サービス)

- 要支援1~2:介護予防サービス・生活支援サービス

- 要介護1~5:介護保険サービス

要介護(要支援)度によって利用できるサービスや頻度は異なります。しかし、非該当であっても受けられるサービスがあるのです。

注意しなければならないことは、「一般介護予防事業」、「介護予防・生活支援サービス事業」で提供されるサービス内容は、住んでいる地域によって異なるということ。

また、要介護(要支援)度によっては、希望するサービスのすべてを受けられるとは限りません。これらの問題はありますが、利用できるサービスを見つけるためにも、悩んだら「地域包括支援センター」に相談しましょう。

<Aさんの場合>

「症状が軽いと何もサービスを受けられないのではないか?」と心配していたAさんですが、非該当や要支援になっても何らかのサービスが受けられるとわかり、父親の理解も得られて介護保険の申請を行いました。

そして、1ヵ月後に要支援2の認定が下りました。現在、Aさんの父親は週2回のデイケアサービス(通所介護)、週1回の訪問介護、その他、介護保険外の昼・夕食の宅配サービスを利用しています。

「最近、デイケアサービスで将棋ができるお友達ができたみたいなんです。ご飯もしっかり食べられているみたいで、父の顔色もすごくいいんですよ」と、サービスを利用するようになって3ヵ月が経過し、父親が笑っている時間が増えたとAさんは喜んでくれています。

Aさんの場合は父親の協力もあり、介護保険の申請をスムーズに進めることができました。しかし、介護保険を申請し、サービスを利用して家族の負担を減らしたいと考えていても、「本人が嫌がっているのに無理強いできない」と悩んでいる方がまだまだいるのが現状です。

介護保険の申請 ~親が介護保険の申請を拒否する場合~

事例2:「父の介護保険を申請したいのですが、両親ともに他人を家に入れたくないと言ってるんです」

40代・会社員・男性Bさん

九州に住む両親のことで悩んでいます。父(80歳)が糖尿病の影響で左足に傷ができやすく、足をつくだけで出血してしまうため、少しずつ歩けなくなりました。

今、父は車椅子を使い、母(72歳)が介護をして生活をしている状況です。実家から車で1時間ほど離れたところに姉がおり、2週間に一度、姉が実家に通い、買い物や通院の手助けをしてくれています。しかし、先月、義兄が入院したため、姉は家庭と実家の手助けで疲れきっており心配です。

私は長男ですが、東京都内に住んでおり仕事柄、海外出張も多いため、何かあったときに両親をサポートするのが難しい状況です。

介護保険の申請をして、母と姉の負担を減らしたいと考えていますが、両親ともに「家族には迷惑をかけたくないけれど、他人に家に入ってもらうのは嫌だ」と言っており、姉も「大変だけれど、(両親が)嫌がっているのに無理強いはしたくない」と言います。どうしたら良いでしょうか。

Bさんのように、介護保険サービスを使うか使わないかを家族でなかなか決められないときは、

- 緊急性が高い問題は何か?

- このまま介護保険を利用しなければ、何が起こるのか?

- これらの問題に対して使えるサービスは何か?

この3つの視点から考えると問題解決の糸口が見えやすくなります。

- 緊急性が高い問題

-

- 父の左足の出血部位の治療と管理

- 糖尿病の症状の管理

- 父が歩けなくなったことで、母が24時間付き添っている

- このまま介護保険を利用しなければ、何が起こるのか?

-

- 母が疲労で倒れる

- 姉が疲労で倒れる

- 父の糖尿病の症状の悪化

- 父の身体能力の低下(トイレに行けなくなる、寝たきりになるなど)

Bさんの場合、母親の介護負担が大きくなっている原因は、父親の足の傷と糖尿病による血糖値のコントロール不良が影響していることが判明。今後、これらの問題を放置してしまうと、父親の要介護度が高まるだけでなく母親や姉への負担がさらに増える可能性が高いことも見えてきました。

次に、これらの問題を解決、手助けしてくれそうなサービスを探しました。

父親の足の傷、血糖値のコントロールのケアについて

父親の足の傷、血糖値のコントロールのケアについては以下の2つの方法を考えました。

- 訪問診療(医師が訪問)

- 訪問看護(看護師が訪問)

家族の介護負担の軽減、父親の身体能力の維持と改善について

- 住宅改修

- 福祉用具レンタル

- 訪問リハビリ

- 訪問介護

- 通所サービス(施設に日帰り利用)

- 短期入居サービス(施設に宿泊)

などの検討が必要だと考えました。Bさんは、両親が抱えている問題と利用できるサービスが明確になったことで、姉と相談し、介護保険を申請することに。そして、Bさんは実家近くにある地域包括支援センターに電話で相談することにしました。地域包括支援センターに相談するときには、

- ①両親の状態と心理面(サービスを受け入れやすい、難しいなど)

- ②自分の状況

- ③自分以外の家族・親族の状況

これらの情報を伝えることで、ご家族の状況が伝わりやすくなります。

Bさんは地域包括センターに以下の3点を伝えました。

- 両親の現状と心理面

- 父親が糖尿病の影響で左足が出血しやすく、歩けなくなっている。母親が介護しているが、介護疲れが心配。しかし、両親は介護保険サービスの利用に抵抗しており、介護保険の申請ができずにいる。

- 自分の状況

- 長男の自分は東京に住んでいて、1年の半分は海外出張がある。何かあったときに実家へ戻るのに時間がかかる。

- 家族・親族の状況

- 姉が実家から車で1時間ほど離れたところに住んでおり、2週間に一度、実家の手伝いに行っている。しかし、義兄の入院など、姉も自分の家庭の事情があり実家に通うことが難しくなってきている。

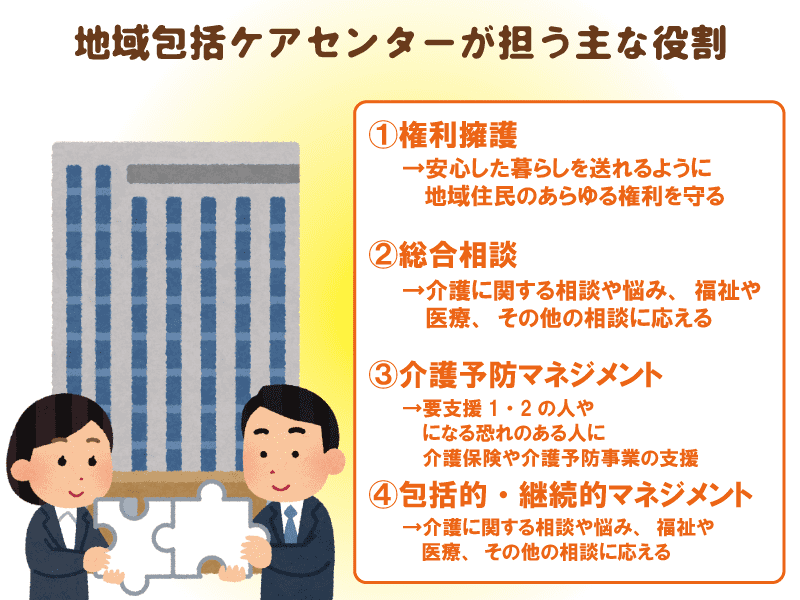

介護保険の申請 ~地域包括支援センターを上手く活用する~

それぞれの立場や現状を伝えたところ、地域包括支援センターのスタッフが実家を訪問してくれることになりました。介護保険の申請に向けて、大きな一歩を踏み出せましたが、両親が「他人に家に入ってもらいたくない」気持ちは解決していません。

そこで、両親の不安な気持ちに寄り添いながら、地域包括支援センターのスタッフが訪問してくれるメリットを両親に伝えることにしました。

「足の傷が良くなったら、歩けるかもしれないし、母さんの負担も減るかもしれないよ」。Bさんは父親の気持ちに寄り添い、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリなど、さまざまなサービスがあることを伝えました。

Bさんの話を聞いた両親は「話を聞いてみようか」と納得し、地域包括支援センターのスタッフが自宅に訪問。結果としてはこの訪問がきっかけで介護保険の申請につながり、要介護2の認定を受けることができました。

現在、Bさんの父親は、住宅改修費給付金制度を利用して玄関やトイレに手すりをつけ、訪問診療を月1回、訪問看護と訪問リハビリをそれぞれ週1回ずつ受けています。

「この間、姉から『お父さんが訪問リハビリの先生が持ってきてくれた歩行器を使って歩いたよ!』とLINEが来ました。父も母も介護保険を使いたくない!って言っていたこと、忘れてるんじゃないかな」と笑いながら話してくれました。

そして、今後は父親の外出の機会を増やし、母親の負担を減らすために、ケアマネージャーと相談しながらデイサービス(通所リハビリ)の利用も検討していると報告してくれました。

このように、「他人に家に入ってほしくない」と不安を抱えていた方も、実際にサービスを利用したことで、その後、喜んで利用されることは珍しいことではありません。もちろん、サービスの利用後に、「もう利用したくない!」と、今後の利用を拒まれた方の中にも、少しずつ環境に慣れることで笑顔を取り戻せた方もたくさんいらっしゃいます。

1回で解決しようとせず、次に利用したときの反応はどうか?、他のサービスではどうか?など、トライ&エラーの気持ちで進めていきましょう。

まとめ

AさんやBさんのように、十分な情報がないまま、介護保険申請できずにお困りの方は少なくありません。家族だけで悩まずに、“地域包括支援センター”に相談するということを覚えておきましょう。

なお、お住まいの地域にある地域包括支援センターの情報はインターネットで調べることができます。“お住まいの地域名”と“地域包括支援センター”と検索すると必要な情報が得られますのでぜひご活用ください。

次回は、実際の介護が始まる「安定期」をうまく乗り切る方法についてお話しさせていただきます。