「介護“される”あなた」は、介護をしてくれる家族や職員にイライラしたことはありますか?

「介護を“する”あなた」は、介護が必要である家族や利用者にイライラしたことはありますか?

今回の記事では、介護する人も介護される人も「お互いが気持ちを少し分かり合えるとラクになれるのではないか」と考えて書くことにしました。

これまで20年ほど介護現場で耳にした、それぞれの立場の方の声を基にした私の経験則をお伝えします。

なお、あくまで私の経験に基づいたものであり、公的な実証データではありませんのであらかじめご承知ください。

介護される人と介護する人の気持ちは十人十色

介護される人の気持ち

介護“される”あなたは、介護してくれる家族や職員に対して、次のような気持ちでいるのではないでしょうか。

- いつもお世話をしてくれてありがとう

- こんなことまでやってもらって申し訳ない

- 不安で仕方がないの、もっとそばにいてほしい

- こんな体になって情けない

- 自分のことを自分でできないなら、死んだほうがまし

- もっと、私の気持ちをわかってほしい(私の気持ちはあなたにはわからない)

- 本当は寂しくてつらいのに、素直になれない

- これまでの気持ちが邪魔をして、伝えたいことが伝えられない

- (介護してくれる人が)忙しそうだから、声をかけたら悪いかな

- 気持ちが悪いから、早く汚れた衣類を変えてほしい

- 明るいと眠れないから、電気を消してほしい(暗いと怖いから、少しだけ明かりをつけておいてほしい)

- だんだん、ごはんが噛みづらくなってきたな

- 若い人がつくる食事は胃もたれするようになってきたけど、つくってくれる人に悪くて言えない

- おじいちゃん(おばあちゃん)扱いしないでほしい

- 私はまだしっかりしているから、子ども(介護者)のいうことなど聞きたくない

- 私がお金を払っているのだから、この程度のことはやってくれないと困る

- ○○さんや△△さんも亡くなったから、次は自分の番かな

- 老い衰えた姿を、ほかの人(近所の人)に見られたくない

介護する人の気持ち

一方、介護“する”あなたは、以下のような気持ちでいらっしゃると思います。

- これまで親切にしてもらった(大切に育ててもらった)から、誠心誠意みてあげたい

- 家族の介護を人に任せるのは心配(何か悪いことが起こってしまわないか)

- できる限りのことはしてあげたいけど、どうしていいかわからない

- 介護させてくれてありがとう(人生の最期に、そばいられて幸せ)

- 何で今までできていたことができなくなったの?もっとできるはず!

- 小さい(若い)とき厳しくされてきたから、やさしくできない(みられない)

- どうして、私がこんなことをしなければならないの?

- 私を苦しめるためにおじいちゃん(おばあちゃん)は、こんなことをしているの?

- (介護される人が)何を考えているかわからない

- 仕事や子育てもあるのに、介護ばかりはしてあげられない

- なんで、(介護される人は)わがままばかり言うの?

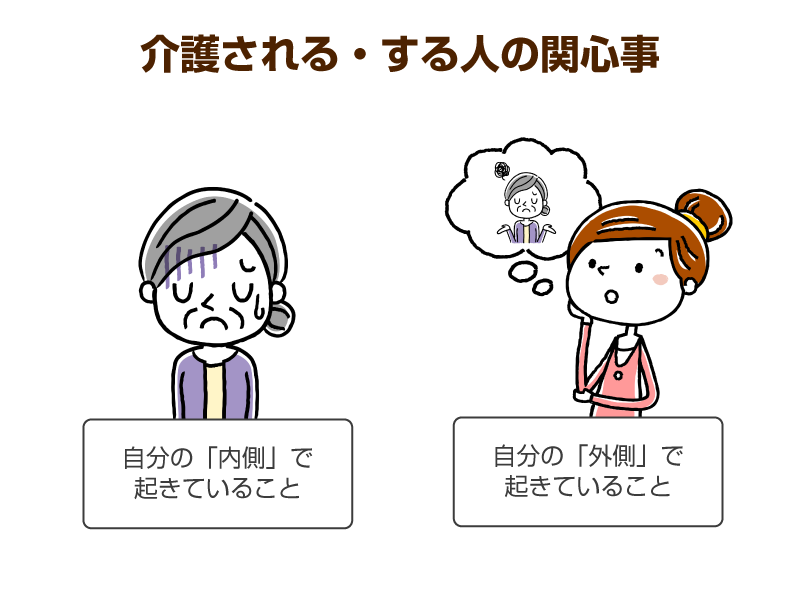

介護される人は内に、介護する人は外に気が向く

私の主観となりますが、日本人には美徳として「察すること・感じること」ということがあるように思います。

しかし、介護される方と介護する方とでは同じ時間を生きていても、感じる環境や時間の流れや物の見え方がかなり違ってくることがあります。

介護される人は自分の機能が低下や変化したことへの不安から、(より身近な人に)「自分のことを見てほしい」「自分のことを分かってほしい」という気持ちが強くなる傾向にあります。

一方、介護する人はより良い介護をするため、できる限り良い情報を集めようと人の手を借りようとします。

要約すると、介護される人は一層「自分(中心)に注目してほしい」と思うことが多くなり、介護する人はより広く外に向けた視点が必要になります。

介護される人は「(介護する人は)私のことをわかってくれない」「私の介護を誰かに任せようとしている」という気持ちになったり、介護する人は介護される人のことを「わがまま」と感じてしまいやすいように思います。

しかし、介護される人のなかには「介護してくれる人に迷惑をかけたくない」という思いもあり、言いたいことを言えずにいる場合もあります。

これが、良い結果をもたらすこともあれば、結果的に介護者が対応しなければならないことを増やしてしまうこともあります。

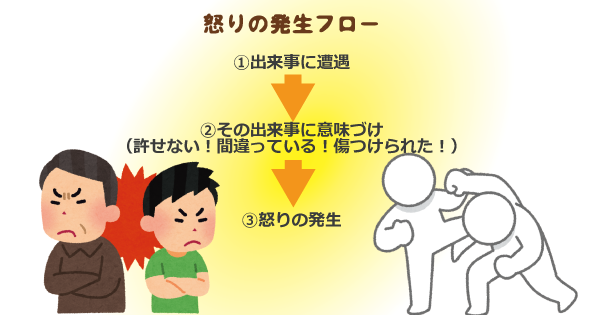

気持ちのすれ違いを解消する方法

介護される人と介護する人の思いのギャップは、どのようにしたら軽減できるのでしょうか?

介護される人は、要望をできるだけ伝えよう

まず、介護される人は「やってほしいこと」を、できる限り具体的に介護してくれる人に伝えましょう。

“察してもらうこと”“自分にとって当たり前のことをやってもらうのは難しい”ことを知る必要があります。

介護する人は、介護される人の様子を記録・整理してみよう

介護する人は、“いつ”“どんなときに”“どのようなことが”介護される方に起きているか(介護される人がどんな表情をしているか)記録をとったり、整理したりしてみましょう。

すると、介護される人の気持ちやクセに気づくことがあります。

それを基に介護をしたり、関係機関や医療機関に相談したりすると、目の前で起きていることの解決の糸口が見つかることがあります。

おわりに

いかがでしたか?少しは参考になったでしょうか?

この記事が、介護される人介護する人の気持ちの相互の理解につながり、介護がラクになる手助けになるよう願っています。