こんにちは。「介護✕メンタル」担当の「3Sun Create」代表で、介護職専門コーチ・研修講師の三田村薫です。

今回は、介護従事者がご家族から「介護保険では提供できない過剰なサービスの強要」「特別扱いの強要」を受けた場合の対応についてお話しします。

介護では「家族と専門職が共同すること」が大切

被介護者にとって、安心して日々を過ごしていくためには「家族の支え」がとても大切です。

社会全体の高齢化や核家族化が進み、老老介護や認認介護という言葉を耳にする機会が増えました。

※老老介護…65歳以上の高齢者を65歳以上の高齢者が介護する状態

※認認介護…認知症の要介護者を認知症の介護者が介護する状態

老老介護世代は、「家族のことは家族だけで何とかしなくては」という思いから、他人に助けを求めることに抵抗感があると言われています。

また、「老老介護」に限らず「家族による介護」の場合、他人の手を借りたり、家族を施設に入れたりすることに罪悪感を覚えてしまい、周囲から孤立するという深刻な状況に陥ってしまうケースが多いのが現実です。

孤立してしまうケースとしては、介護・医療などの専門職によるサポートを受けることに、経済的な理由によって二の足を踏んでしまうこともあると思います。

家族が関与しないようにしている場合

要介護者の方とご家族の関係性によっては、なるべく要介護者の方と家族の関わりを薄くして、介護保険サービスだけで介護を行うことを希望されるご家族もいます。

経済的に余裕があるのであれば、サービスが利用できるに越したことはありませんが、緊急時の対応や手術が必要なときには、ご家族の協力がなければ成り立ちません。

ご本人とご家族の間で起こった過去の確執については、介護職員側としては関与ができません。

それでも、ご家族のサポートがなければご本人が介護生活を送ることは難しいのです。

家族が抱え込み過ぎている場合

「お金は出せないので、家族で全部やります」。

経済的な自己負担を軽減したいと、「家族だけで何とかします」と言って介護保険サービスの利用を選択しないご家族がいます。

ただ、実際には家族だけでどうにかできず、結果的に家族も疲れ果て、ご本人の状態が悪化してしまうこともしばしば。

そんな状況に陥ってしまう前に、ケアマネージャーや介護職員へ相談されることをおすすめします。

ご家族から無理な要望を受けた場合の事例

介護を「要介護者の生活を支えること」だと定義すると、百人いたら百通りの生活スタイルがあるため、支え方も百通りです。

例えば、同じ歯磨きでも歯ブラシを洗ってから歯磨き粉をつける人もいれば、歯磨き粉をつけた後に水をつける人もいますよね。

ということは、ご家族やご本人にとっては「当たり前」「常識」である意見や要望も、介護従事者からすると、「介護保険では提供できない過剰なサービスの強要」「特別扱いの強要」となり、無理な要望を訴えてしまっている場合もあるのです。

実際にあった事例をご紹介します。

Nさん夫婦の場合「過剰なサービスを要求してしまうケース」

有料老人ホームに入居されているNさんご夫婦は、居室でも食堂でもいつもお二人で過ごされています。

入所してから、息子さん夫婦は月に2、3回ほど面会に訪れていました。

そんなある日、他県に住んでいる娘さんが「お母さんが心配だから」と、頻繁に面会されてはお母さんと過ごされるようになりました。

ある日、来所されている娘さんからご相談がありました。

「母が痩せてきているから心配していたら、こちらのお食事が美味しくないと言っています。どんな食事なのか私もいただくことはできますか?」

それからは、来所される度に一緒にお食事をされるようになりました。

すると、娘さんからさまざまな要望を受けることになったのです。

「きゅうりの酢の物が出ていたけど、スライサーできゅうりをスライスしていますよね?包丁で切るのとでは味が違うと思うんですけど、調理されているのはプロの方ですよね?こちらのお食事が美味しくない理由がよくわかりました。とにかく、母が食べられるものを出してください!」

「お味噌汁の具は一種類のみでないと母は飲みません」

「煮物も一種類のみにしてください」

「ホウレンソウのお浸しに歯ごたえがない!どれぐらい湯がいているんですか?」

「母は、〇△□ホテルのビーフシチューが好きなんです。作ってもらえませんか?」などと毎回、食事のことで何かしら指摘されるようになりました。

ご入居者やご家族からの要望は、介護職員では気づけなかった貴重な意見や想いを知ることができることがあります。

しかし、「介護保険では提供できない過剰なサービスの強要」「特別扱いの強要」など、無理な要望を訴えるご入居者やご家族もいらっしゃるのも事実です。

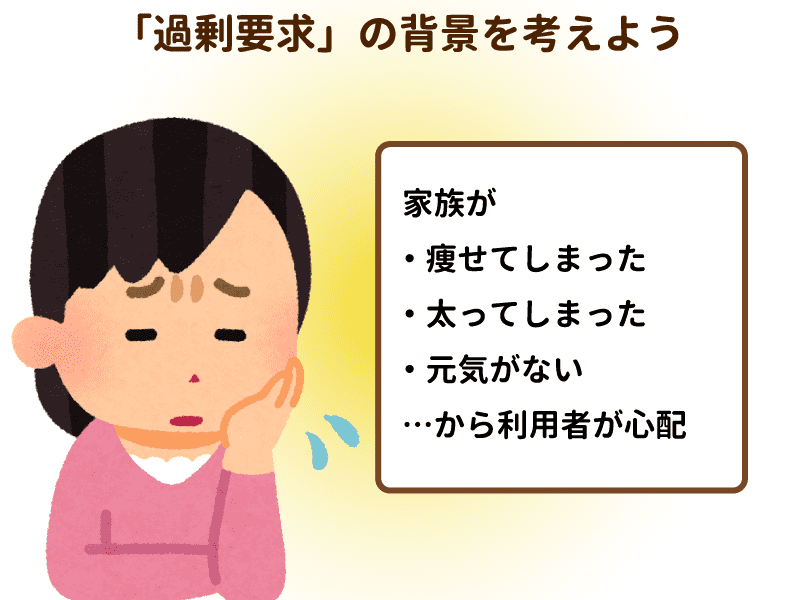

この事例のように、ホテルのレストランのようなサービスを求められても対応できないのは当然ですが、事例の場合は「お母さんが入所してから痩せてしまった」という事実がありました。

そのことによってご家族が心配になり、施設職員に食事の改善を求めるといったことになったと言えます。

ご家族から無理な要望を受けた場合の対応方法

単に無理難題を言ってくるクレーマーだというレッテルを貼ってしまうと、何も解決しないばかりか、ご家族に対して「余計なこと言われないように近寄らないでおこう」と避ける職員も出てくるかも知れません。

介護職員からすると、無理難題を言ってくる家族かも知れませんが、ご家族にはご家族にとっての正しさが必ずあるものです。

そこを理解しなければ、ご家族の想いに寄り添うことができません。

距離を縮めて考えてみることが必要

人は、「自分のことをよくわかっている」と感じる人に心を開きます。

そして、心を開くということは、相手に対して「自分の考えを否定されるんじゃないか」「反対されるんじゃないか」「傷つけられるんじゃないか」と自分を守る必要がないため、相手の考えや想いを受け入れやすくなります。

「私のことをわかってくれている」と思う相手と、「私のことをわかっていない」と思う相手とでは、コミュニケーションの質が違うはずなのです。

「自分のことをよくわかっている」=距離が短い、信頼関係がある。

「自分のことをよくわかっていない」=距離が遠い、信頼関係がない。

まずは、ご家族やご本人の要望を一度受け止め、把握することで信頼関係を深めましょう。

それから施設側ができることとできないことを整理してみてください。

先ほどの事例でみていきますね。

要望

お母さんの口にあった食事の提供をしてほしい

できること

娘さんがもってきたものを食べることはできる、実費で好みにあった配食サービスの利用はできる、ご家族と外食されることはできる

できないこと

お母さんに合わせた味付けはできない

ご家族からの要望に対して、こちらが「できること」、「できないこと」を提示します。

そして、ご家族は「こうしてはいかがでしょうか?」といった介護のプロとしての意見を聞きたいと思っているはずです。

もちろん、最終的に判断するのはご本人やご家族ですが、判断するための材料を提示することもプロの介護職の役割と言えます。

心配事を明らかにすることが大切

「こうしてはいかがでしょうか?」とご提案したときに、ご家族やご本人が決断に迷われていたら、「ご心配な点は何ですか?」「〇〇がご心配なんですね」「△△がご不安に思われている点なんですね」と、ご家族やご本人が決断できない点を明確にしてください。

迷われているからといって、「〇〇にした方が良いですよ」「絶対に△△にするべきですよ」「私だったら、□□にします」というような決断を迫ることはしてはいけません。

決断できない点を明確にすることは必要であっても、最終決断は、ご本人やご家族です。

この事例の場合は、娘さんはお母様が痩せてきていることを心配されています。

そこで、施設側として「ここ最近、お痩せになったせいもあるかも知れませんが、歩行にもフラつきが見られることがありますので、一度、大きな病院で診てもらってはいかがでしょうか?」と提案しました。

娘さんと介護職員とのやりとり「病院で診てもらうための提案」

介護職員:「ここ最近は、歩行にもフラつきが見られることがありますので、一度、大きな病院で診てもらってはいかがでしょうか?」

娘さん:「でも、私が一人が付き添っていくことができるかしら…」

介護職員:「お一人で付き添うことが心配なんですね」

娘さん:「最近、母の足が弱ってきてるし、外で転倒でもしたら…」

介護職員:「施設の車椅子をお貸しすることもできますし、ここからタクシーでも行けますよ。必要でしたら、 自費にはなりますが介護スタッフが付き添うこともできます」

娘さん:「だったら、介護スタッフの方に付き添っていただければ安心だわ」

診察の結果、「食事は、6割摂れているし心配することはないでしょう。気候が暑くなってきたせいで少し痩せたんでしょうね」とドクターから太鼓判をいただいたことで、娘さんは安心されました。

最後に一言

単に無理難題を言ってくる家族をクレーマーだとフレームをつけてしまうと、何も解決されません。

介護現場では、介護従事者側の正しさもあり、ご家族やご本人の正しさが必ずあります。

そこを理解しなければ、健全な介護の継続はできないのではないでしょうか。