こんにちは。介護の教科書「メンタル」担当の介護者メンタルケア協会代表で、心理カウンセラーの橋中今日子です。

家族の介護がいつ始まるか、という予測や計画はできないものです。40代、50代の働き盛りの世代が、ある日突然、介護に直面することがあります。「息子介護」など、男性が主介護者になるケースが増えています。

私が代表を務める、介護者メンタルケア協会へ相談に来られる方の中には、今まさに仕事と介護の両立で困っておられる方のほか、経営者や企業の人事担当者、産業カウンセラーの方まで幅広くいらっしゃいます。

一昨年から特に増えているのは、雇用者の立場から「介護する人をどのようにサポートすれば良いか」「介護休暇や介護休業の取得利用するよう促せば良いか」という、職員の人たちがどのように仕事と介護を両立できるかの相談です。

相談者の中には「過去、介護離職を引き留められなかった」「従業員が仕事と介護の両立で苦しんでいたことに気がつけなかった」と、当時の出来事を悔やんでおられる方もいらっしゃいます。

そこで今回は、仕事と介護の両立のために介護休暇、介護休業、有給休暇、欠勤のすべてを利用した私の経験から、休みの使い分けについてお話しします。

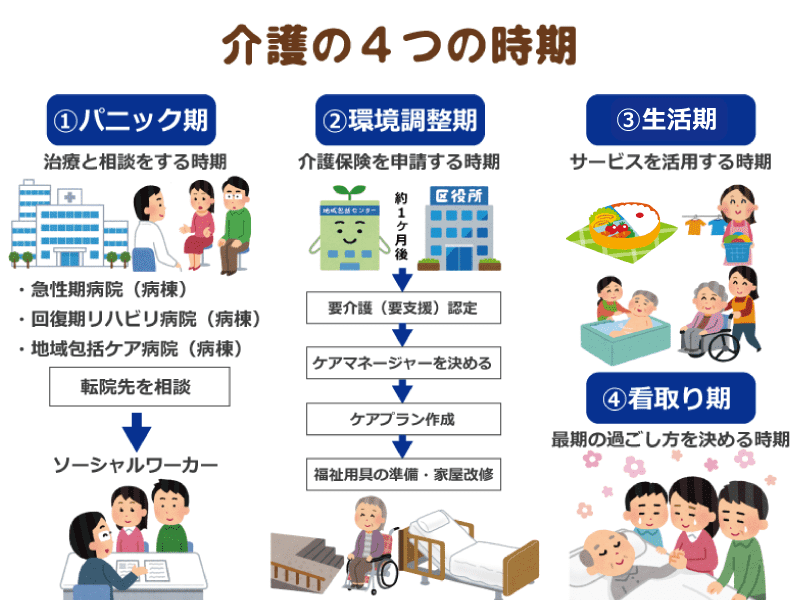

介護を4つのステップに分けた図を用意してあるので、初めての方は以下の「介護の時期4ステップ」を簡単に復習してから読み進めてくださいね。

介護休暇は、急な入退院や介護保険の手続きに使う

まずは介護休暇についてお話ししていきます。介護休暇は年に5日、半日単位で取得できる、急なケガや入院など、突発的な事態が起きたときに有効な休暇です。介護の4つの時期での中では、パニック期や環境調整期にあたります。基本的には無給ですが、職場によっては独自に有給扱いしているところもあります。無給ではありますが、特にペナルティなく休めるのがメリットです。

介護休暇を使う最大のメリットは、自分は要介護者を抱えているということを職場で周知するきっかけができることです。半日から取得できる介護休暇は非常に使いやすくて便利なので、まずは介護休暇からチャレンジしてみてください。実際に取得するかどうかは別として、制度について相談するだけでもひとつの前進です。ぜひトライしてみましょう。

介護は長期化しやすいもの。介護休暇が有給の場合は積極的に利用し、有給休暇は、自分が体調を崩したときなどのために利用できるように残しておきましょう。

ちなみに、介護休暇は、2人以上介護していると10日間取得できます。私は祖母、母、弟の3人を介護していたので「もしかしたら15日とれるのかしら?」と希望を抱いておりましたが、そう世の中は甘くありませんでした(笑)。

介護休暇と介護休業は取得の目的が違う

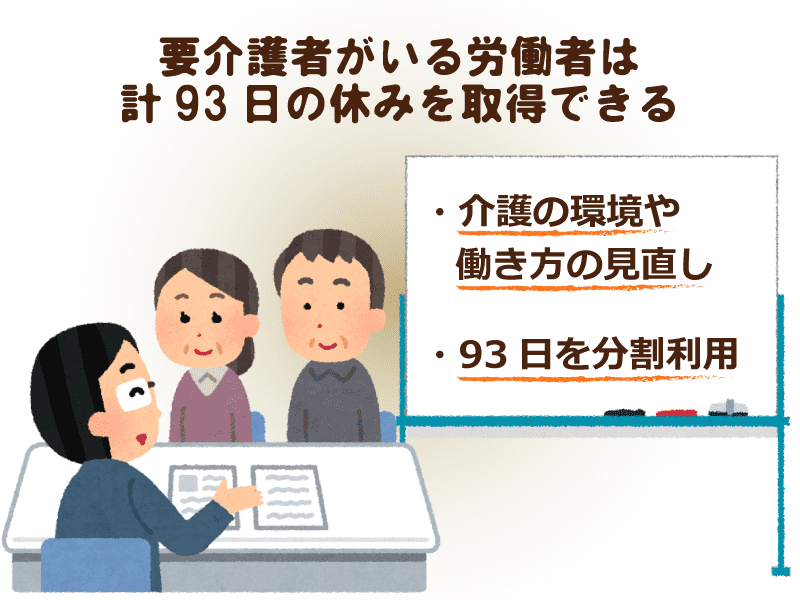

続いて、介護休業についてお話ししていきます。育児・介護休業法では「要介護の家族がいる労働者は計93日の休みを取得できる」と定められています(1年間ではなく「通算」)。2016年度の制度改正で、休みを3回まで分割して取得できるようになりました。

この介護休業は、「介護生活の準備期間のために利用すること」を目的として作られています。介護の4つの時期の中では、要介護が認定された後、地域包括支援センターに相談や制度を活用するための手続きが主となる「環境調整期」や、「生活期」で、要介護の状態が変わったり、利用サービスを見直したりするときにあたります。

介護休業の所得は、介護休暇に比べてややハードルが高いのが現状です。総務省の調査では、介護休業制度を利用した人は5%以下。利用する人が増えない理由は以下の3点が考えられます。

1つ目は、制度そのものを知らないことです。先ほどの調査では、「制度を知らなかった」と答えた人が60%以上にのぼりました。

2つ目は、経済的な不安です。介護休業期間中は無給となるため、利用をためらう方が少なくありません。確かに介護休業中は無給なのですが、休業後に「介護休業給付金(休業前の賃金の67%)」が支給されます。介護休業中には支給されないことは残念ですが、介護休業によって、収入が完全にゼロになるわけではないことを覚えておきましょう。

3つ目は、取得するタイミングがわからないことです。脳出血や脳梗塞で体に麻痺が残ったときなど、本人の状態が入院前とまったく違う場合には、退院直前の介護生活の環境を整える「環境調整期」や、退院後、実際に介護生活が始まる「生活期」に入った直後の利用をおすすめしています。

環境調整期での利用をおすすめする理由は、半日や1日程度では、複雑な制度を理解して申請をしたり、ケアプランや介護サービスについてじっくり考えたりすることはできないからです。そして、実際に介護生活が始まる生活期では、退院前には予想できなかった問題が起きることが多く、落ち着くには時間がかかるからです。

特に生活期は、介護を受ける側も介護する側も体調を崩しやすい時期です。介護は長期化しやすいため、介護する側が余裕を持って過ごすことができなくなると共倒れになってしまうリスクがあります。ですから、生活期では状況の変化に応じてしっかり軌道修正をするために、介護休業の活用を検討してください。

拙書「がんばらない介護」では、いつ、どのようなタイミングで介護休暇、介護休業や有給休暇を利用すればいいかを事例別にまとめています。参考例としてご活用いただければ嬉しいです。

介護休業と介護休暇は、対象家族が要介護2以上の認定を受けていることが条件となっていますが、そうでなくても認められる場合があります。厚労省HPの「よくあるお問い合わせ」に条件が書いてあるのでチェックしてみてください。

有給休暇、介護休暇、介護休業、欠勤を使い分けよう

まず、職場に有給の介護休暇制度があるかどうかを確認しましょう。もし制度があれば、急な入院やケガなど、突発的な事態が起きた時に有給の介護休暇を一番先に使ってください。続いて、普通の有給休暇を「ほどほどに」取得します。有給休暇は自分が休む必要があるときのために「残しておく」と心に留めておきましょう。それから、計93日を最大3回まで分割して取得できる介護休業となり、不本意かもしれませんが、最後には欠勤となります。

介護休暇が無給の場合は、介護休業の前に使うのがポイントです。無給なので日当分の給料は下がってしまいますが、ペナルティはないので、ボーナスや人事の査定に響くことはありません。私は、最終的に欠勤まで使いました。確かに給料はグンと下がりましたが、同じ病院に籍を置いて働き続けることができました。要介護者を抱えながら就職(転職)活動をするよりは、細く長く今の職場に居続けるという選択をしたのです。

介護環境が整った生活期は、丸1日休む必要がなくなります。しかし、サービスが手薄な早朝、夕方の介護が必要になったために常勤をあきらめる人がいらっしゃいます。2017年から、働く時間を3年間調整できる「対象家族のための所定労働時間の短縮等の措置」の制度もできました。少しずつですが、介護者が離職してしまわないための制度も整ってきました。まずは総務や人事に相談してみましょう。

仕事を続けられるからこそ、介護も続けられるのです。定期的に入ってくる給料は、たとえ額が下がっても、心の支えになります。ある調査では、介護離職した方の約7割の方が「経済的な不安が増した」「介護の負担が増した」と答えています。また、転職すると新しい環境に慣れるまでの時間が必要です。疲れていると「辞めた方が楽になれる」と職場に相談しないままに離職を決意してしまう方が少なくありません。私自身の経験からも、疲れている時には、最良な判断はできません。「介護が大変な時期ほど今の職場に残る」「状況が落ちついてから転職や離職を考える」。この2つのポイントをぜひ覚えておいてください。

しかし、これらの制度を使いたいと思っても、実際には職場の理解が得られないとなかなか活用できないのも確か。私も状況を理解してもらえずに退職を勧告されたことがあります。なぜかというと、私は状況を伝えたつもりなのに、相手にはまったく伝わっていなかったからです。

今、私が受けるご相談の大半は、介護者になった当事者(相談者本人)と職場(介護未経験者)の間のコミュニケーションにおいて、すれ違いが起こっていることが原因です。職場に協力してもらうには、「伝え方」によって結果が大きく変わるのです。まずは制度を知って、諦めず、介護離職をしてしまわないように周囲へアプローチしていくことが重要です。

次回は、職場に応援される、サポートが受けられる「伝え方」をお伝えします。