こんにちは。介護の教科書「メンタル」担当の介護者メンタルケア協会代表で、心理カウンセラーの橋中今日子です。

介護は精神的にも肉体的にも負担が大きく、介護する人のケアが最も重要です。しかし、介護は長期化しやすく、気づかないうちに疲労が蓄積されていきます。そして誰もが、一人で頑張りすぎてしまう状況に陥ってしまいます。

第12回は、家族との最期の時間を過ごす「看取り期」を上手に乗り越えるヒントをお伝えしました。今回は、看取り期の疲労の対処方法と、看取りを終えた後のグリーフケアについてお伝えします。介護の4つのステップの中で、最後の「看取り期」だけを前編後編に分けたのには、理由があります。

私が代表を務める介護者メンタルケア協会へ相談に来る方や、講演会に来ていただく方には、大まかに分けて4つのタイプがいます。

まずは、今まさに"介護の真っ最中の方"です。そして、"医療や福祉に従事している方"。続いて、"これから訪れる身内や自分の介護について不安を抱えている方"。最後に「あの時、もっと何かしてあげられたのではないだろうか」「なぜ、もっと優しくできなかったのだろうか」と、看取りを終えてからも、"後悔の気持ちをずっと抱え自分を責め続けている方"です。

身近な人を失うのは、とても悲しいことです。その悲しさをゆっくりと癒やしながら、穏やかな日常生活へ戻っていく手助けをするのが"グリーフケア"です。看取りを終えた後も、介護への後悔の気持ちを抱えて嘆きながら過ごすのは、まだ介護が完了していない。私はそう思いました。

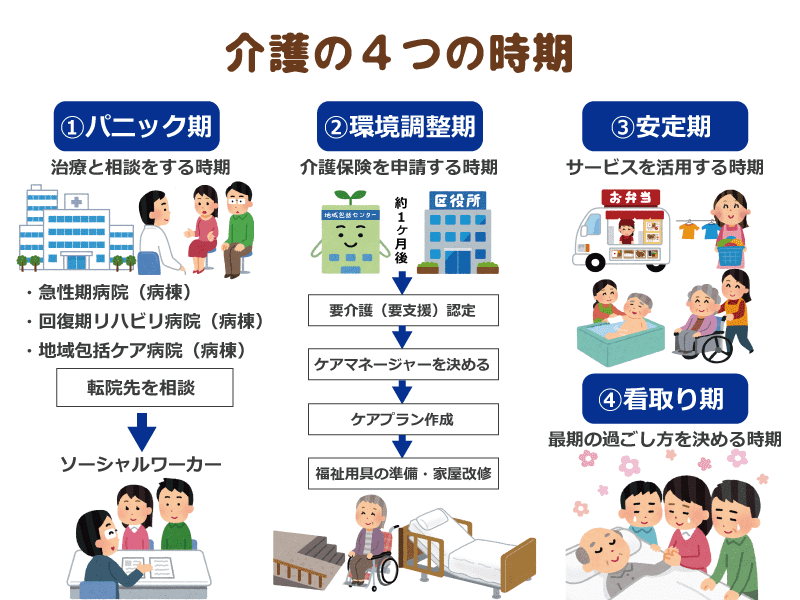

看取りを終えた人を見守る周りの人はもちろん、自分の気持ちを癒していくためにも知っておいてほしいと強く感じたことなので、看取り期については、長めにお伝えすることにしたのです。まず、介護を4つのステップに分けた図を用意しました。まだ見たことのない方は以下の「介護の4つの時期」を簡単に復習してから読み進めてくださいね。

目指すのは「良い思い出の貯金」をすること

看取り期は、想定していた状況と異なる事態が起こり得ます。本人、家族で決めていたとしても、実現できない状況もあります。私自身、父と母の両方の看取りを経験しました。父のときは3ヵ月付き添って、最後の1ヵ月は、ほぼ病院に住んでいるようなものでした。お風呂に入れない、食事を取る時間がない、ほとんど眠れない状況に。病院は病を治す人のための場所だから、家族が快適に過ごすための場所はあまりないのです。

見舞いも付き添いも、心身のエネルギーを奪われる大変なこと。「生命力の前借り」をしているような状態だと言ってもおかしくありません。がんの父を看取った20代の男性は「母と妹とで3ヵ月間交代で付き添ったが、父の死後半年以上、立ち上がるのもつらいほど体調を悪くした」とおっしゃいました。私も父を看取る最後の1ヵ月の影響で、3年ほど心身ともに体調を崩しています。

毎日付き添って無理を重ね、それが悲劇につながることもあります。危篤の夫に夜通し付き添っていた70代後半の女性が、自宅に戻る際に病院の駐車場で死亡事故を起こしたという悲しい事件もありました。

人の生命はコントロールが効きません。一晩中付き添っても、最期の瞬間に立ち会えないことだってあります。ボロボロになりながら24時間付き添い続けるより、数分間でも、体調がよく落ち着いている状態で見舞うと、良い思い出の貯金ができます。

無理をしない、と決めていても、無理せざるを得ない気持ちになってしまうのが看取り期です。「自分勝手すぎるのではないだろうか?」と感じても、まだ休息が足りないくらいではないでしょうか…私はそう考えています。

看取り期の過ごし方のヒント

病室を出る時間、自宅で過ごす時間を作る

24時間付き添うのではなく、まずは自分の体調を優先し、こまめに自分の時間を持つようにしましょう。夜は自宅で就寝すると決めても良いです。疲れて病院にいけない日があっても良い、と自分に許可しましょう。

病室では体に触れ、声をかける

病室で家族ができることは、ただ見ていることだけです。現実的に力になれることがないので、無力感でいっぱいになります。モニターや管がついているので、気になって身体に触れることもできません。医師や看護師に「どこなら触れて良いですか?」と訊ねておくと良いですね。点滴が付いていない腕の一部に触れるだけで、なんだか優しい気分になれることがあります「触れられるときに触れる」「話しかける」ことを意識しましょう。触れ合いの時間は、看取った後の悲しみから回復するエネルギーにもなります。

看取りをどう迎えるか、病院に意思表示をする

どのように看取りをするつもりなのか、病院のスタッフに伝えましょう。「最期の時間に間に合わないかもしれませんよ」と言われることがあるかもしれません。これは管理サイドとして伝えておかなければいけない情報だからです。「冷たい家族ですね」と責めているのではありませんし、家に帰ることが悪いことのように感じる必要もありません。

まだまだ話したいことがたくさんあるので、<後半>に続きます。次回は、「気持ちの見える化」で行うグリーフケアについて、お話します。