高齢者は、「噛む力が弱くなる」「唾液分泌が減る」「むせやすくなる」など、加齢によってさまざまな変化がみられます。

また、咀嚼など口の中の機能低下によって、思うように食事や飲み物を喉の奥に送り込めない方は、介護食を必要とする場合があります。

誤嚥(ごえん)を防ぐためにも個人の食事の形状(食事形態)にあった食事をすることが重要です。

食事は毎日のことなので、安全でおいしい食事を楽しむために手作りの食事だけでは、追いつかないこともあります。市販介護食をうまく活用するために種類や分類について知っておくと便利です。

介護食は用途によってさまざまな種類がある

介護食は、高齢者食よりもさらに弱まった機能を補ってくれる食事を指します。たとえ、食べる機能が低下しても、おいしく食事を味わうことが健やかに生きるために大切です。

そこで、用途や目的別の介護食を紹介いたします。

介護食の分類

市販の介護食は、何を選んでいいのかわかりにくいという声をよく耳にします。主な種類について知っておくと便利です。

- 1.嚥下(えんげ)食

- 嚥下機能のレベルに合わせて、飲みこみやすいように形状(形態)やとろみ、食べ物のまとまりやすさなどを調整した食事を指します。また、その調整を行う補助食品(とろみ調整食品やゲル化剤)も含まれます。

- 2.咀嚼困難者食品と嚥下困難者用食品(特別用途食品)

-

高齢者の増加に伴い、咀嚼や嚥下機能に低下がみられる方でも安全に食事を楽しめるよう「口の中でつぶしやすい」「とろみを加えて飲み込みやすい」食品が数多く開発されてきました。

健康増進法の特別用途表示許可を得た食品や、飲み込むことが難しい人(嚥下困難者)向けの許諾が得られた食品には、消費者庁のロゴマークがついています。

嚥下困難者向け食品は、食材のかたさや凝集性、付着性や粘度と呼ばれる物性基準が設けられています。

一方、日本介護食品協議会では「咀嚼が難しい人向けの食品」としての規格「UDF(ユニバーサルデザインフード)」マークを付与しています。

これらは咀嚼や嚥下を容易にし、誤嚥及び窒息を防ぐことを目的とするための食品ですので、咀嚼に困っている場合は「UDF」ロゴマークを、嚥下に困っている場合の食事は、特別用途食品のマークを探してみると良いでしょう。

- 3.とろみ調整食品

-

サラサラとしたお茶やジュースなどは、嚥下機能が低下した方には飲み込みにくく、気管に入ってむせの原因になってしまう恐れがあります。

しかし、適度なとろみをつけることで、送り込みをスムーズにして安全に喉を通過します。

【とろみの目安とイメージ】

- うすいとろみ:スプーンを傾けると“すうっと”流れる。

(例)フレンチドレッシング状 - 中間のとろみ:スプーンを傾けると“とろとろ”流れる。

(例)トンカツソース状 - 濃いとろみ:スプーンを傾けても形状がある程度保たれ、流れにくい。

(例)トマトケチャップ状

ただし、とろみ剤は、たくさん加えてもべたつきが増すだけで、ゼリーにはなりませんのでご注意ください。

【メリット】

- 温度に関係なく使用できる

- 混ぜるだけで溶けるので、つくる人によって差が出にくい

【デメリット】

- 食事ごとに必要なためコストがかかる

- うすいとろみ:スプーンを傾けると“すうっと”流れる。

- 4.ゲル化剤(固形化調整食品)

-

ゲル化剤とは、やわらかく砕いた食品やミキサーにかけてペースト状に調理した食品、液体に加えて、食品をゼリー状にするものです。舌でつぶせる程度、あるいは噛まなくてもよい程度に固形化します。

ゲル化剤は、商品によって溶ける温度や、一度固まった状態から再び溶けだす温度に違いがあります。また、充分にかき混ぜることが必要な場合もあり、商品の特徴をとらえて使用していってください。

粥などの場合、でんぷん特有のべたつき感や唾液による影響を受けにくいゲル化剤もあったりと、食品に応じて使い分けることで食べにくさを改善できます。

【ゲル化剤使用時のポイント】

- 作るときの温度:ゲル化剤を溶かすのに、一定温度が必要な場合がある

- ミキサーの使用:ゲル化剤が均一に混ざることで、固まりだす。十分にかきまぜる

- 固まる温度:冷やして固まるもの、温かいうちに固まるもの、常温でも固まるものなど種類がある

- 溶け出す温度(融解):商品によって一度固まってから溶け出す温度に違いがある。離水(加熱や食塩を加えることによって、肉や魚、野菜などがもつ水分が流出する現象)によって誤嚥の原因にもなるので注意が必要

【メリット】

- 口の中で食塊(食べ物のかたまり)がつくれない方にも食べる可能性が広がる

- 摂食嚥下の補助ができる

- 形のある食事をつくれる

【デメリット】

- コストがかかる

- 手間がかかる

- 商品によって使い分けが必要。慣れるまでは難しく感じる

- 5.デザートベース食品

デザートベース食品は、牛乳やお湯と混ぜることでプリンやゼリー、ようかんなどゲル状の食感を簡単につくれる商品です。

介護が必要となっても、おやつは楽しみのひとつです。食欲がないときにも活用してみましょう。

- 6.水分補給ゼリー

緑茶やほうじ茶ゼリーなどのもとをお湯で溶き、冷蔵庫で冷やして固め、水分やエネルギーの補給ができます。

ゼラチンでつくったゼリーとは異なり、室温や体温で溶けにくく、口の中でまとまりやすいので水分が摂りにくい方にも適しています。

農林水産省が推進する介護予防食

農林水産省は、これまで介護食品と呼ばれていた食品を、高齢者だけでなく幅広い人に利用してもらうため「スマイルケア食」として介護予防食の普及を進めています。

スマイルケア食は在宅の高齢者や噛むこと・飲み込むことに不安がある方などを対象に低栄養の解消を目指し、個々の状態に合わせて識別マークを設け、選ぶ基準がわかりやすくなっています。

| 対象 | 識別マーク |

|---|---|

| 栄養補給が必要な人向けの食品 |  |

| 噛むことが難しい人向けの食品 |  |

| 飲み込むことが難しい人向けの食品 |  |

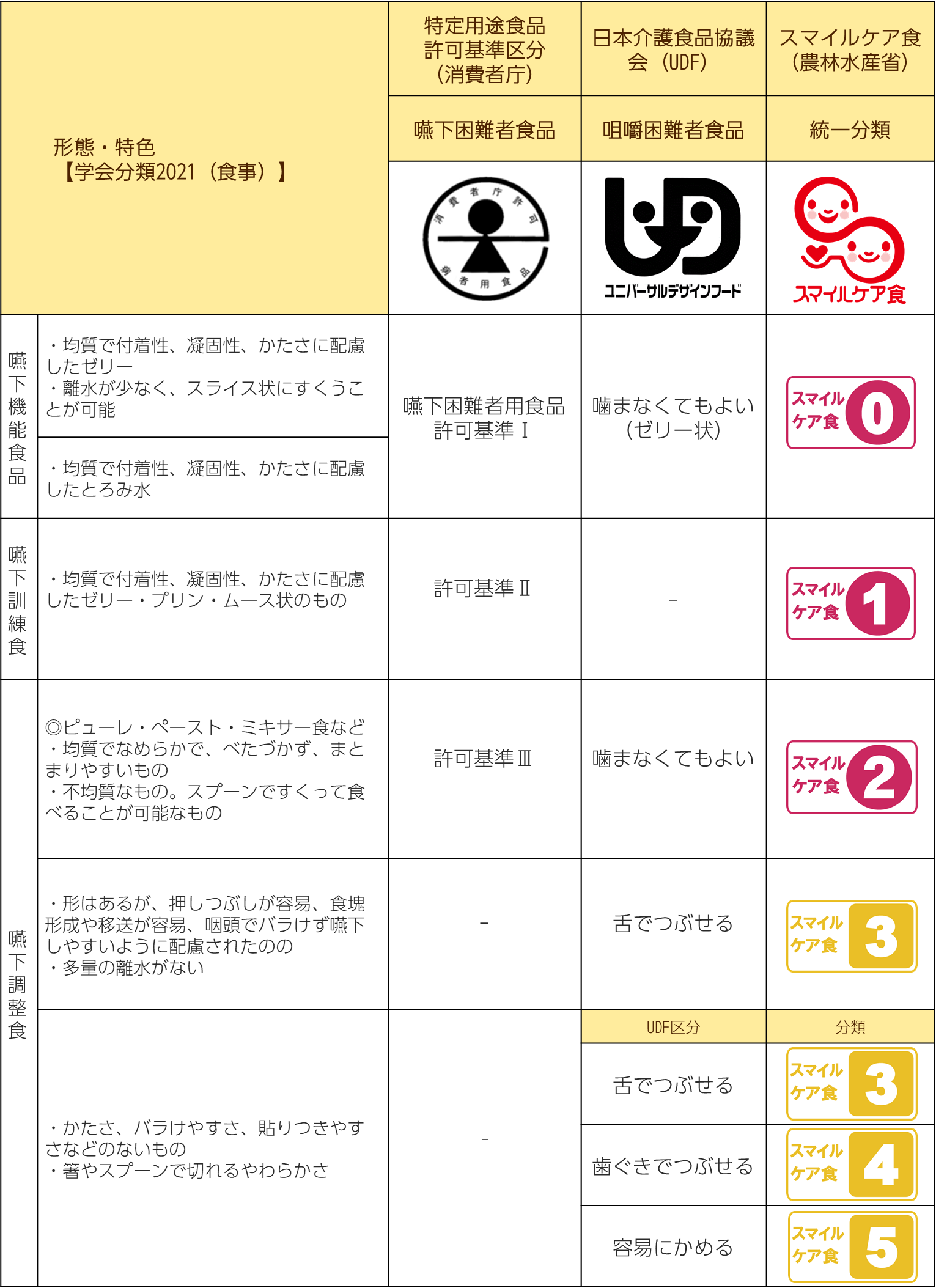

また、『日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021』では、介護食の程度を分類しています。

これを基準に、各団体の分類をまとめました。

ただし、各団体によって介護食の分類の特徴は異なります。あくまでも簡易表なので詳細もよくお読みの上、食品を選ぶようにしてください。

高齢者でも家族と同じ食事を食べられることが望ましいですが、ときには市販食品をとり入れて応用するなど、食事づくりの軽減も大切です。

市販の介護食は、スーパーやドラッグストア、通信販売でも手軽に買い求められるようになりました。保存期間や保存方法、加熱方法、またアレンジができるかも選択のポイントになるかと思います。

さまざまな介護食を活用して食事を楽しんでみてください。