みなさん、こんにちは。(公社)大分県栄養士会の栄養ケア・ステーションを担当している、管理栄養士の濱田美紀です。

厚生労働省の調査では、糖尿病、または糖尿病予備群の方はどちらも約1,000万人と推計しています。

食生活は改善が難しく、自分では気をつけているつもりでも、検査値がなかなか良くならないことも少なくありません。

そこで今回は、糖尿病の方の事例を用いて、栄養士として提案したことや検査値の改善までの経過を紹介していきます。

糖尿病Aさんの相談内容とご自宅訪問

75歳男性で糖尿病になったAさんの事例を紹介しますね。

Aさんが糖尿病だと診断されて以来、ずっと奥さまは食事の献立などをよく気をつけていたそうです。

しかし、月に一度の定期検診では「なかなか検査結果が改善しないですね」と主治医に言われてしまいました。

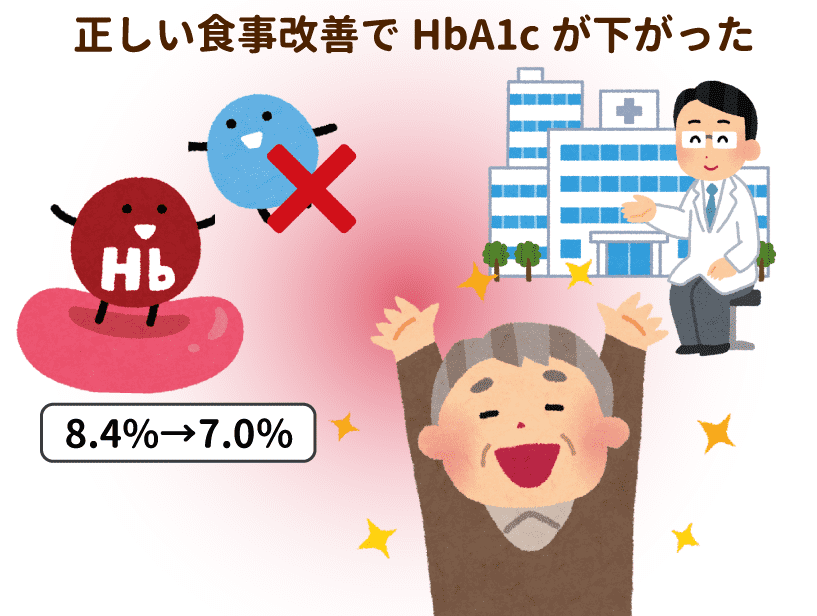

当時のAさんのHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)は8.4%と高い数値。

※HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)とは…赤血球中のすべてのヘモグロビンのなかで、糖と結合しているヘモグロビンの割合のこと。健康的な基準値は5.9%未満。

「これ以上、どんな風に気をつけて良いかわからない」と悩んでしまった奥さん。

私は、奥さんとAさんのため、Aさんの自宅を訪問することにしました。

- 初めて訪問したときの対応

-

ご自宅に伺ったとき、奥さまは手作りのおやつと市販の野菜ジュースを、Aさんのために準備していたところでした。

「奥さまが作ってくれたのですか?」と私が尋ねたところ、「おやつはいつも妻に作ってもらっている」「飲み物は身体のことを考えて野菜ジュースを買って飲んでいる」とにこにこ笑顔で答えてくれました。

おやつは毎日どのくらい食べているかを聞いてみると、「直径10cmくらいのホットケーキを、1枚から2枚くらい食べています」とのことでした。

運動量と生活習慣の問題点はどこ?

Aさんは体調面などについて尋ねてみると、Aさんは体調がとても良く、食欲もあり、睡眠もとれており、排泄も問題ない状態でした。

課題はやはり、糖尿病がなぜ改善しないのかに気づくこと。

ここからはAさんの生活習慣について、詳しく見ていきます。

読者のみなさまは、Aさんの習慣とご自身の食生活を比べながら読み進めてみてくださいね。

まずは、Aさんの日常生活の運動量は以下の通りです。

日常生活の運動量

- 週に1~2回の頻度で、奥さまの買い物に付き添っている。

- 1日1回(30分程度)は庭の畑に行っている

そのほかの時間は、座ってテレビを見ているか、横になって寝ていることが多いとのことでした。

そして、糖尿病と診断されて気をつけていることについては以下の通りです。

日常生活の食事について

- 1日3食の食事についてお米の量を減らしている

- 甘いものを控えるために買ったお菓子は食べないようにする

- 身体に良いと思って、果物をたくさん食べている

- お酒を炭酸飲料に替える(週に1本、2L程度飲んでいる)

- 生野菜の代わりに、毎日200mlの野菜ジュースを1本飲んでいる

Aさんの体重は、1年前に比べると8kgくらい増えていました。

このようなアセスメントを通して、Aさんの状態が改善しない問題点について考えてみましょう。

- Aさんの生活における問題点

-

ひとつ目は、日常生活において活動量が少ないのではないか?ということ。

ふたつ目は、3食きちんと食べているにもかかわらず、「これなら食べても大丈夫」と判断したものを食べ過ぎているのではないか?ということ。

特にふたつ目については、「本当にたくさんの果物や野菜ジュースを摂取する必要があるのか」を考えるため、奥さまが作っている食事の献立を1週間分、書いてもらいました。

その献立を見てみると、肉や魚、大豆製品等もしっかり摂れていることがわかりました。

そして何より、気にしていた野菜については汁物や炒め物などに使っていることが多く、葉物の野菜はあえ物にするなどして、奥さまはしっかりと献立に入れたのです。

糖尿病を改善するための提案

提案したいことは沢山ありましたが、すべての提案を一度に伝えてしまうとAさんと奥さまが混乱してしまい、結局は何も変わらない…ということも少なくありません。

そこでまず、すぐにできそうなことを3つを伝えようと考えました。

- 最初に実践してもらったアドバイス

-

1.野菜ジュースは飲まなくても大丈夫だと伝える

2.炭酸飲料を低カロリーの物に変えることや、炭酸水を試してみることをすすめる

3.果物を食べる量については、写真を使いながら“果物にも糖がある”ことを伝えて、一日に食べる量を考えてもらう。

これらの提案をして2週間後、私はまたAさん訪問して、伝えたことができているかを確認(モニタリング)しました。

ひとつ目の野菜ジュースについては、「もともとあまり好きではないから、飲まなくても良いなら嬉しい」と言って、すぐに止めることができたそうです。

ふたつ目の0kcalの炭酸飲料は、「サイダーなら飲めた。炭酸水はときどきなら飲めそう。これなら続けられる」とのことでした。

そしてみっつ目の果物についても、食べる量に気を付けながら、楽しんで食べてくれていました。

- 次に実践してもらったアドバイス

-

初回で提案した3つはできていたので、2回目の訪問では、手作りおやつの内容について提案しました。

それからAさんのおやつは、奥さまに協力していただいて果物をいれた寒天やゼリー、寒天を使った水ようかんなどが増えてきました。

2回目以降もAさんと奥さまは努力を重ね、Aさんは毎日20分くらいの散歩もできるようになりました。

- アドバイスのまとめ

-

私が提案したことをまとめると、以下の通りです。

- 1.野菜ジュースは無理に飲まなくても良い

- 2.手作りのおやつに、砂糖はたっぷり使うものを避ける(おすすめのおやつは寒天やゼリー)

- 4.炭酸飲料の砂糖に注意する(おすすめは0kcalの炭酸飲料や、炭酸水)

- 5.果物にも糖があるため、食べ過ぎに気を付ける

- 6.運動量を増やすために、畑に行くときに散歩もする(一人で続けるのが難しければ、奥さまや友人と一緒に散歩してみる)

読者のみなさんも、ぜひ参考にしてみてくださいね。

結果を出すためには食生活の変化と継続が大切

努力の結果、Aさんの検査値は改善に向かいました。

初回訪問してから1年後には、HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)が8.4%から7.0%まで低下。

「主治医の先生から褒められた!」と喜んでいました。

Aさんの糖尿病が重症化しないように、何度も訪問し、提案を続けて本当に良かったと思いました。

基準値までには下がっていませんが、糖尿病が改善できることを目標に、現在でもときどきAさんに電話をしたり、様子を見に行っているのですが、体調は相変わらず良いようです。

困ったときは専門家に頼るのもひとつの手段

ここまで、糖尿病になったAさんの事例について見てきました。

訪問栄養士による病気の方へのアプローチのポイントをまとめますね。

- 今の生活をしっかりと聞く(アセスメント)する

- 自分が良いと思っている食事内容を否定しない

- 改善したほうが良いことをわかりやすく、その方の生活に合わせて伝える

- 継続できているかを確認する

- 定期健診後の結果を知らせてもらい、食生活や生活習慣を見直す

糖尿病の方の習慣や状態によってもアドバイスは変わりますので、もし悩んでいるときには、訪問栄養士に相談してみてくださいね。

病気になってしまった方が、これまでの食習慣を変化させ、継続できるようになることはとても大変です。

しかし、歳をとっても元気で自分の家で暮らすためには、毎日の食事がとても大切になります。

ご自身でできることから続けていきましょう。