高齢者には病院からの処方薬を飲んでいる方も多くいます。それに加え、健康食品(サプリメント)の利用を考えている方も多くいるということが、テレビコマーシャルの多さや、ドラッグストアなどの品揃えを見てもわかります。

今回は、健康食品を摂取する際に気をつけるポイントと、摂取する際の注意点について紹介します。

健康食品(サプリメント)とは?

厚労省の情報サイトe-ヘルスネットによると、「サプリメント」「栄養補助食品」「栄養強化食品」「健康飲料」などの名称にはどれも法令上の定義はありません。

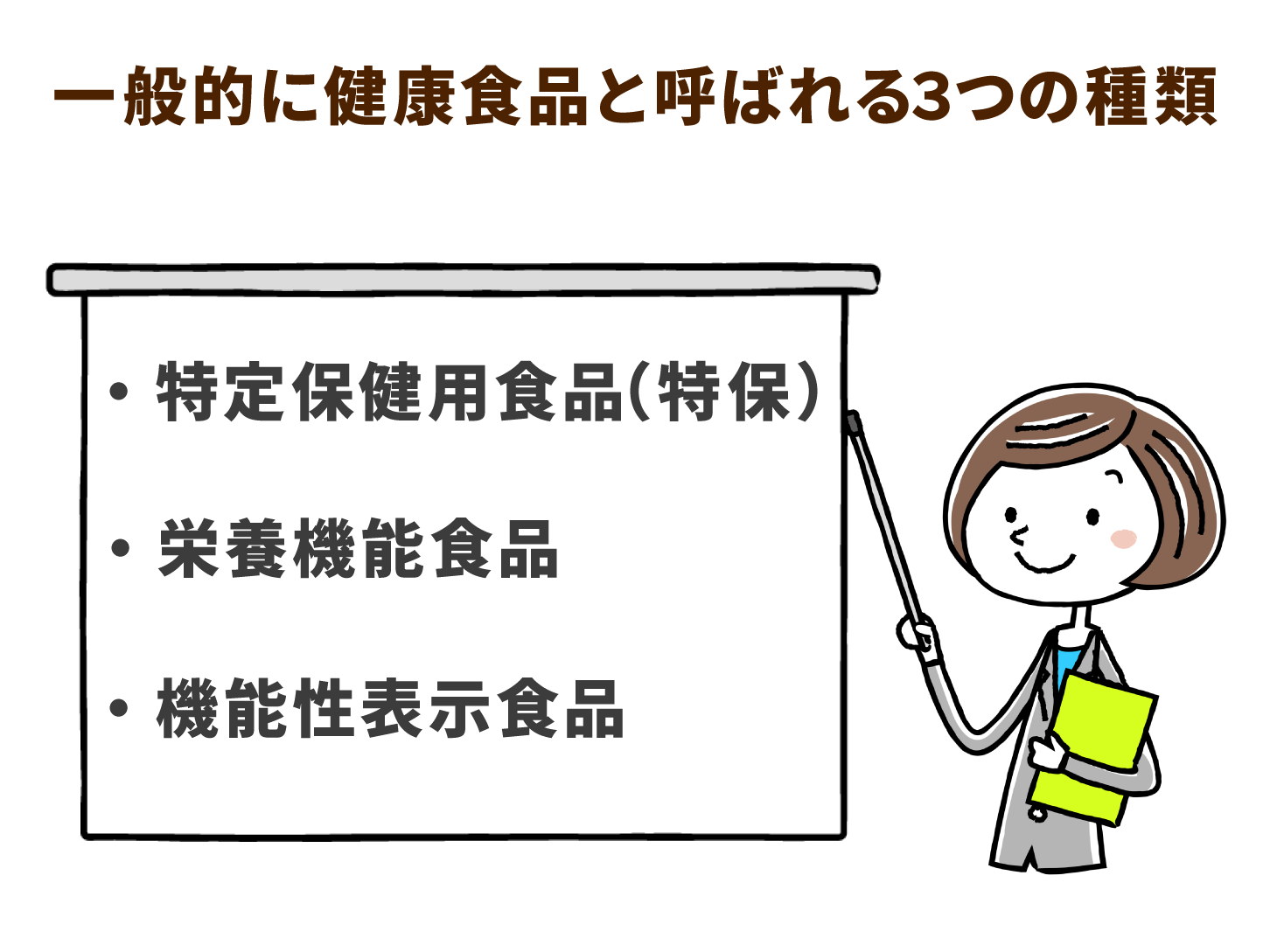

これらの食品を含む通常の食品は、食品の「機能」を表示することはできません。国によって制度化されている食品は、「保健機能食品」だけで、「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3つがあります。それぞれの特徴を説明します。

- 特定保健用食品(特保)

-

特保(特定保健用食品)とは、生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品のことです。消費者庁長官の許可を得ることにより、特定の保健の用途に対応することを表示できるようになります。

現在までに「血糖・血圧・血中のコレステロールなどを正常に保つことを助ける」「おなかの調子を整える」「骨の健康に役立つ」などの保健機能の表示が許可されています。保健機能の表示は同じでも、関与成分の種類によっては作用機序が異なることもあります。摂取の際には、パッケージやホームページなどで関与成分や作用機序について確認しましょう。

- 栄養機能食品

-

人の生命・健康の維持に必要な特定の栄養素の補給のために利用されることを目的とした食品で、科学的根拠が充分にある栄養機能について表示することができます。栄養素の名称と機能だけでなく、「日本人の食事摂取基準」に基づいた、1日の摂取目安量(上限・下限量)や摂取上の注意事項も表示する義務があります。

ただし、国が決めた基準に沿っていれば、許可や届け出などがなくても、食品に含まれている栄養成分の栄養機能を表示することができます。現在規格基準が定められている栄養素はビタミンとミネラル、及びn-3系脂肪酸です。

- 機能性表示食品

-

2015年に、機能性をわかりやすく表示した食品の選択肢を増やすことを目的として、「機能性表示食品」が加わりました。特定保健用食品と同様に、保健機能を表示することができる食品です。

しかし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではなく、事業者の責任で保健機能を表示します。その保健機能の科学的根拠や安全性などの情報を、事業者が消費者庁へ「届出」を行うことが決められています。届け出られた情報については、消費者庁のウェブサイトで確認できます。

どんな効果を期待して利用するのか

消費者委員会の調査によると、消費者の多くは「健康の増進」「体調の維持」「病気の予防」「疲労回復」「特定の栄養素の補給」などの効果を期待して、健康食品(サプリメント)を利用していることがわかっています。さらに、消費者の6割は健康食品を利用している(利用している消費者の4割は毎日利用)とあります。

これは健康食品がとても身近にあるということを示しています。しかし、「特定保健食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」はいずれも医薬品ではなく、疾病の治療や治癒、予防などを期待して摂取するものではありません。これら食品の摂取に当たっては、毎日の食事からの栄養摂取や食生活の改善を基本としたうえで、機能性や目安量、作用機序など公開されている情報を充分に確認することをおすすめします。

高齢者が利用する際の注意点

商品によっては、効果を過大表現しているものもあるため、「商品の説明文章の内容がよくわからない」「利用方法や1回に使用する量や期間が書いていない」など、不安なことがあれば、購入前に販売員に質問し、納得されたうえで利用することをおすすめします。

特に高齢になると、病院から処方されている薬を服用されている方も多くみられます。その他で自分が気になる症状にあわせて健康食品(サプリメント)を利用する際は、内容により薬の効果が強くなったり効果が減ってしまったりする恐れがあるため、必ずかかりつけの主治医か薬剤師に確認することが必要です。

健康食品はとても手に入りやすく、金額も安いものから高いものまでさまざまです。ご自分の今の体調や生活状況を振り返り、本当に必要なものを利用するようにしましょう。