皆さん、こんにちは。管理栄養士の濱田美紀です。

今回は、活動量が少ない高齢者の摂取すべき栄養について解説いたします。

ほとんど動かない高齢者が摂取すべき栄養

厚生労働省の「e-ヘルスネット」によると、人が1日(24時間)に使う総エネルギー消費量は、「基礎代謝量(約60%)」「身体活動量(約30%)」「食事誘発性熱産生(約10%)」の3つで構成されています。それぞれの用語の意味は次の通りです。

- 基礎代謝量:心身ともに安静な状態のときに生命維持のために消費される必要最小限のエネルギー量

- 身体活動量:生活をするうえでの活動、歩く、家事をする、仕事をする、運動をするときなどに消費されるエネルギー量

- 食事誘発性熱産生:食事をするときに消費するエネルギーの量

このうち最も多くのエネルギーを消費している基礎代謝量は体格に依存しており、食事誘発性熱産生は食事摂取量に依存しています。そのため、変動はあまり大きくありません。

一方、個人差が大きいのが身体活動量です。身体活動によるエネルギーの消費は、運動性と非運動性(家事などの日常生活における活動)とで、大きく2つに分けることができます。

個人差はありますが、標準的な身体活動レベルの人における総エネルギー消費量(24時間相当)のうち、身体活動によって消費するエネルギー量は約30%を占めています。総エネルギー消費量が多いか少ないかは、この身体活動量によって決まります。

この点を考えると、あまり動いていない高齢者でも、基礎代謝量と食事誘発性熱産生で使う分のエネルギーは摂らないと痩せてしまうことになります。

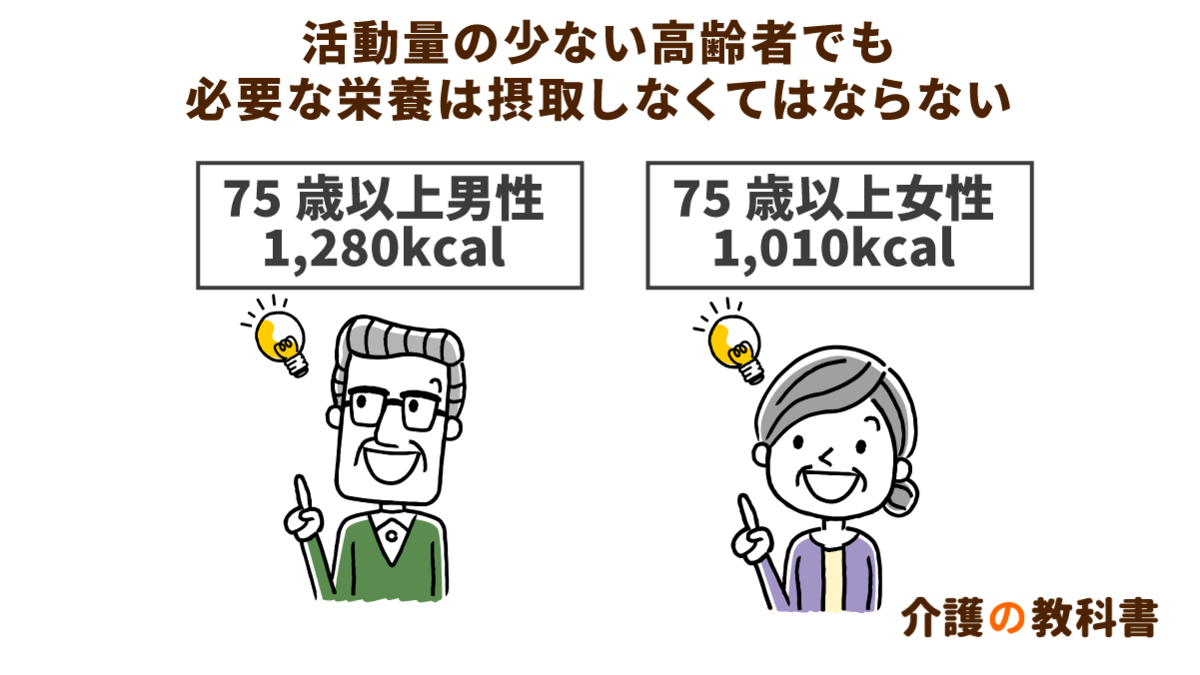

厚生労働省が公表している『食事摂取基準2020年版』では、75歳以上の高齢者が目安となる基礎代謝量を記しています。

・75歳以上男性:参照体重59.6kg、基礎代謝量1,280kcal

・75歳以上女性:参照体重48.8kg、基礎代謝量1,010kcal

そのため、1日に使うエネルギーの60%を占めている基礎代謝のエネルギー量を食事で摂取できないと痩せてしまうことになります。これに、車椅子に乗ったり、お風呂に入ったり、トイレに行ったりする日常的なエネルギーもあわせて摂る必要があります。

例えば、以下のような献立が考えられます。

- ご飯茶碗1杯(約235kcal)×3食

- サバの煮もの(約200kcal)

- 納豆1パック(約100kcal)

- 卵1個(78kcal)

- 鶏と野菜の炒めもの(約200kcal)

- くだもの1人前(約30~70kcal)

75歳以上の男性ですと、この程度のエネルギーが必要になります。主食のご飯がおかゆになると、主食のエネルギーが半分程度になるため、その他のもので、不足分のエネルギーを摂取する必要があります。

無理なく必要な栄養を摂るためのアドバイス

ベッドに寝たきりだったり、車椅子で生活したりしている高齢者の中には、「動いていないから食事を食べたくない」「働いていないからお腹が空かない」という理由で、基礎代謝量や活動量を補う食事を拒否する方も少なくありません。

しかし、必要な栄養が摂取できないと、それまで体に貯めていた栄養分を使いながら生活することになります。そのため、筋肉が減ってしまって活動がしにくくなったり、意欲が低下して何もしたくなくなってしまうのです。

このような方が無理なく必要な栄養を摂るためには、何よりも食事を食べてもらうことが大切です。ですので、嗜好(好き嫌い)を聞き取り、まずは好きなものを食べていただいて、食欲を出してもらうことが先決です。

食欲が出てきたら、その他の食べものを提供したり、食べやすく切ったりするなどの工夫を凝らしてみてください。また、「食事を噛むことができるか」「義歯は合っているか」「飲み込むときによくむせていたりしないか」「舌苔(白色や黄色をした舌の上の付着物)がついていないか」なども確認しましょう。

いろいろ試してみても必要な栄養が摂れない場合は、濃厚流動食といって1ccで1kcal以上ある飲みものやゼリー、プリンのようなものを食べていただくことも有効です。

以前、どんなに工夫しても食事をほとんど食べない方がいましたが、その方に濃厚流動食の飲みもの(125ccで200kcal)を飲んで、ひとまず栄養を補給していただきました。その際、味が異なる多様なサンプルを飲んでいただいて、飲みやすいものだけを毎日3本飲み続けていただきました。

その間、給食で出している食事も勧めて、食べられそうなものがあれば食べていただくという方法を試したところ、3ヵ月ほどで体重が2kg増加しました。現在、その方は濃厚流動食をやめられていています。そして1日1,400kcalの給食をほとんど残さず食べられるようになり、とてもお元気になられました。

ただし、食べられるようになっても、心身の変化を感じるまでは時間がかかる点には注意してください。何がきっかけで食べられるようになるかはわかりません。その方がおいしいと思えるもので体も元気になるように、いろいろな方法を試してみてください。