こんにちは。安部行政書士・社会保険労務士・FP事務所の安部静男です。

ご高齢の両親がいる方や、介護をされている方は、“万が一”があった場合の相続について考えたことがありますか?

相続についてよくわからないまま手続きをしてしまうと、期限を過ぎてしまって損をしたり、無意識に法律に触れることをしてしまったりする可能性があります。

とはいえ、「法律用語は難しいし、法律の専門家のなかでも誰に相談したら良いの?」という方も少なくないと思います。

そこで今回の記事では、行政書士、社会保険労務士(社労士)、ファイナンシャルプランナー(FP)の違いと、相続の手続きごとにどの専門家が適切なのかを説明します。

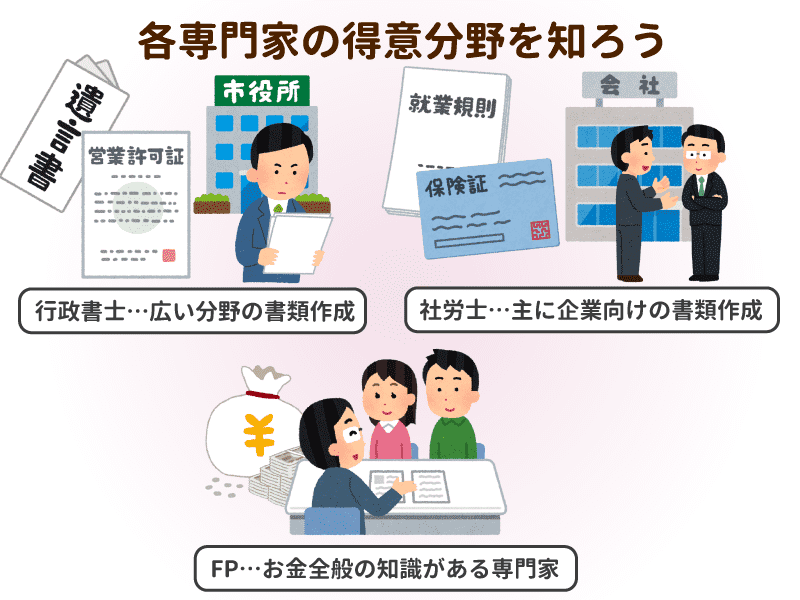

行政書士、社会保険労務士、FPの業務内容

まずは、行政書士や社会保険労務士、FPの違いについて見ていきましょう。

行政書士

行政書士は、各省庁や市役所などに提出して許認可を得るための書類作成、遺言書や契約書などの権利にまつわる書類作成などをしています。

具体的には飲食店の営業許可をとるための書類だったり、遺言書の作成だったりと、企業と個人どちらにも接点を持ちながら、広い分野の書類を作成しています。

社会保険労務士

社会保険労務士は、社会保険(健康保険や厚生年金など)や労働(就業規則など)にまつわる書類作成やコンサルティングなどを行っています。

企業で働く方々の採用や退職、年金などに深くかかわる業務が多いため、企業向けの書類を主に作成しているとイメージしておくとわかりやすいでしょう。

FP(ファイナンシャル・プランナー)

FPはお金全般についての知識を持っている専門家です。

例えば、相続についての書類を作成するのは行政書士ですが、損をしないためのアドバイスや相続後の生活についての相談をするのはFPですね。

このように、専門家にはそれぞれの得意分野があるのです。

“相続が発生したあと”の手続きで頼るべき専門家を解説

それでは早速、相続について見ていきましょう。

相続についての手続きは大きく分けて2種類あり、簡単に言うと相続前に備えるための手続きと相続が発生したあとの手続きです。

まずは後者の場合で考えていきますね。必要な手続きは以下の通りです。

相続発生後の手続き一覧

- 死亡届の提出

- 相続人の確定

- 遺産分割協議書の作成(相続人間の合意内容をまとめたもの)

- 相続放棄(財産すべての放棄)・限定承認の申立(相続財産の範囲内で借金などを相続)

- 所得税の準確定申告(亡くなった方の代わりに行う確定申告)

- 相続税の申告・納付

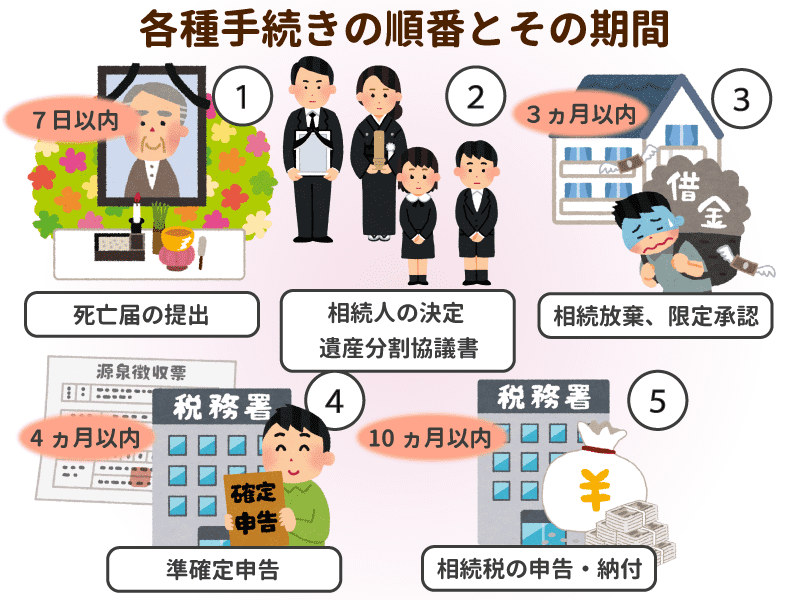

これらのなかには期間が定まっているものも含まれており、具体的なスケジュールとしては以下の通りです。

| 期間 | 必要手続き |

|---|---|

| 7日以内 | 死亡届の提出 |

| 3ヵ月以内 | 相続放棄、限定承認の申述 |

| 4ヵ月以内 | 所得税の準確定申告 |

| 10ヵ月以内 | 相続税の申告・納付 |

このように、相続税の申告と納税する期限は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に行う必要があります。

さまざまな手続きの名前が出てきて戸惑っている方も多いかもしれませんが、その状態をサポートするための専門家ですので、困ったらぜひ相談してほしいと思います。

それでは、どの内容をどの専門家や窓口に相談するべきなのか確認していきましょう。

相談するべき専門家

相談の多い手続き内容と、その手続きの分野の専門家、そして手続きを行う行政窓口をまとめた表がこちらです。

| 手続き内容 | 専門家 | 行政窓口 |

|---|---|---|

| 相続税 |

|

|

| 遺産分割 |

|

|

| 年金 |

|

|

この表に出てくる言葉について、もう少し詳しく補足していきます。

相続税がかかるときには税理士

相続が発生した場合には、相続する権利がある方のなかで財産を分割したり、名義変更などをする必要があります。

これらの相続税の申告や、納付に関することは税の専門家である税理士が専門分野です。

相続すれば相続税は必ずかかるわけではなく、3600万円以上の相続財産がない方の場合は、相続税を支払う必要はありません(ただし相続人の数などによっても異なります)。

ただ、相続財産の金額の調査は複雑な知識が必要となる場合があります。

詳細はお近くの専門家に確認をするようにして下さい。

相続する人が複数いる場合は行政書士や司法書士

遺産分割協議書は、相続人が具体的にどの財産を相続するのかを話し合う「遺産分割協議」というものがあります。

遺言書があれば不要ですが、遺言書がない場合には必要になることがあるのです。

この遺産分割協議書の作成に関しては、行政書士や司法書士に相談すると良いでしょう。

年金などの手続きは社会保険労務士

年金保険料を納めている方や年金を受給している方が亡くなった場合には、その清算をするための手続きを行ったり、亡くなったことを届け出たりする必要があります。

このような年金に関することは社会保険労務士に相談すると良いでしょう。

ご遺族の方に遺族年金などの支給を受けることができる場合もありますので、一緒に相談してみてくださいね。

“相続が発生する前”の手続きで頼るべき専門家を解説

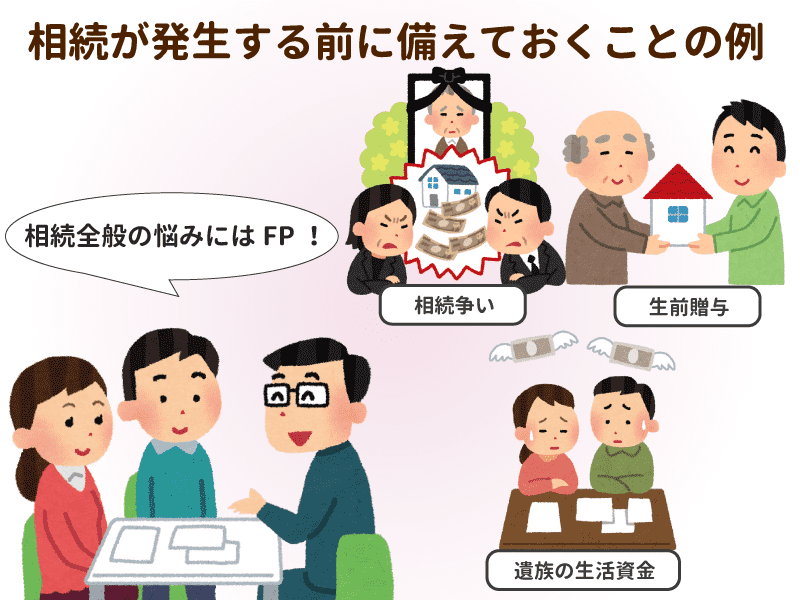

相続前に備えるための手続きとしては、相続税の軽減・納税に備えるものと争続にならないように備えることが考えられます。

その際に相談できる専門家を見ていきたいと思います。

| 備えの内容 | 専門家 |

|---|---|

| 相続税の軽減・納税への備え |

|

| 争族対策(相続人同士のトラブル対策) |

|

| 相続前の備えについて全般的なアドバイス |

|

先ほどと同様に、この表に出てくる言葉について詳しく補足していきます。

相続税についての備え

相続税が実際にかかる場合の手続きについては、専門家の税理士に相談するのが良いと思います。

そもそも相続税がかかるのか、相続した後の生活がどのようになるのか、会社事業主で一般の方よりも相続が難しい…などのトータル的なアドバイスがほしい場合は、ファイナンシャルプランナーへの相談がおすすめです。

ただし、この場合でも、相続税がかかるのかを調べるためには相続財産の調査が必要になります。

調査には複雑な知識が必要になるため、多職種の専門家がかかわる必要がある場合もあります。

争続にならないための備え

相続が原因で遺族同士の争いが発生することはよくあります。

相続が争続にならないように備える方法として、遺言書を作成しておく方法がありますね。

遺言書の作成に関する専門家としては、行政書士、司法書士、弁護士などが考えられます。

まずはひとつの相談窓口で全般的なことを相談したい!

ここまで、相続のさまざまな手続きに対して、どの専門家が何の手続きに特化しているのかを説明しました。

しかしここまでたくさん専門家が出てくると、「各種手続きは専門家を頼るにしても、まずはひとつの窓口で全般的な話を聞きたい…」と言う方も多いと思います。

遺族の生活費なども踏まえたトータル的なアドバイスをするためには、幅広い知識が必要です。

そして必要な手続きに合わせて、それに特化した専門家を選ぶことも大切。

そのため、まずはトータル的なことを相談したいという方にはFPに相談することがおすすめです。

幅広い知識を持っており、各専門家とのネットワークを築いている方も多くいます。

相談することで必要な手続きを確認し、状況に合わせた専門家の紹介を受けることができますよ。

最後に一言

このように相続の相談だけを見てみても、登場する専門家はいろいろいます。

ただ、個別の案件によっては相談先が変わる場合がありますし、「費用が心配…」という方も多いと思います。

そのため、まずは各団体が行っている無料相談会などに参加してみると良いでしょう。

事例を参考に、相談したい内容に合わせてお近くの専門家に問い合わせをしてみてくださいね。

次回は老後資金の不安に関する事例を参考にして専門家に相談できる内容をみていきたいと思います。