みなさんこんにちは。甲斐・広瀬法律事務所の弁護士で、「介護事故の法律相談室」を運営している甲斐みなみと申します。

第11回は、「介護事故に遭っても落ち着いて・初回は何が必要で、何を聞かれるの?・裁判をするのに必要な書類は?~介護記録と証拠保全について解説~」というテーマで、介護事故について弁護士に法律相談をしてから、証拠保全などにより介護記録などの記録を入手し、事実関係の調査をする段階まで説明しました。

今回は、調査を経て一定の事実関係の確認を終えた後、事業所への損害賠償請求を示談交渉や訴訟で行っていく場合の流れについて、説明したいと思います。

争点や賠償請求の可否の見通しを立てる

弁護士は、介護記録や前後の医療機関のカルテ、要介護認定に関する資料、救急活動記録などを取り寄せて、まず事実関係を整理しなおします。この段階でご家族もご存じない事実関係が判明することも少なくはありません。

事実関係を把握した後、弁護士は、

- 過失の有無(結果の予見が可能であるのに、結果を回避しなかったと言えるかどうか)

- 当該過失と結果との因果関係の有無(その過失がなければ死亡や後遺障害の結果が生じなかったと言えるか)

を検討し、訴訟などにより損害賠償請求が認められそうかどうかの見通しを立てます。

たとえば、お風呂場でめまい症が出た際に転倒したことがあり、一人で入浴はしているものの、定期的に浴室内を確認したり声かけをする必要があったのに、これを怠り、浴槽内で溺死したという事案があったとします。医療事件などでもそうですが、裁判になった場合、「では、何時何分に安否確認・声かけをすれば良かったのか?」「何分ごとにすれば良かったのか?」ということが、厳密には必要になってきます。

事前の話し合いなどで仮に30分に一回見守り・声かけをすべきだったということになったとして、浴槽の外での急病発症や転倒ならこれで間に合うかもしれません。しかし、浴槽内での溺死の場合、溺れてから10分程度経過すれば死亡する可能性が極めて高くなります。30分に一回見守り・声かけをしたとしても、結局事故の発生したタイミングによっては助からなかったであろう、ということも考えられます。そうすると、過失と死亡結果の間に因果関係が認められないということになりかねません。

弁護士は、上記のように事案ごとに事実関係を整理して、もしも訴訟になったとすればどこが争点になるか、争点になったとしてそれを乗り越えられそうか、ということを検討します。調査の結果、この事案では損害賠償請求は不可能であろうという見通しになった場合には、この段階で終了となり、次の示談交渉や訴訟には進まないということになります。

損害賠償請求の手段の選択

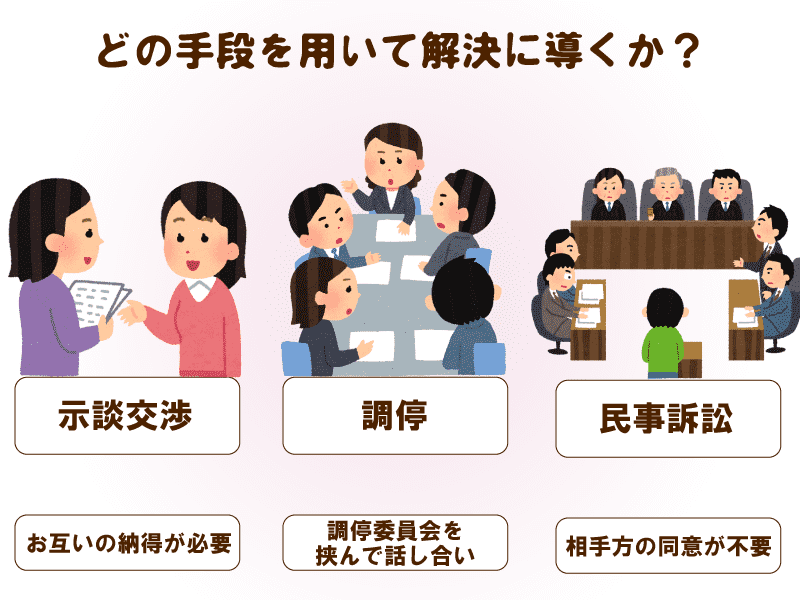

調査の結果、損害賠償請求が一定の割合で認められそうということになれば、次にどの手段をとるかを検討することになります。介護事故で、100%勝訴できるという事案は、まずないでしょうから、ある程度認められそうかどうかで判断するしかありません。損害賠償請求をするには、大きく分けて二つのルートがあります。一つは、示談交渉、もう一つは裁判所での訴訟です。両者の中間的な手続きとして調停もあります。

当事者同士の話し合い(示談交渉)

示談交渉は、話し合いです。介護事故を起こした事業所と被害者(本人や相続人)が協議をし、当該介護事故による損害賠償額について合意をしたら、示談書や合意書を作成して、賠償金の支払いをしてもらうというものです。

話し合いですから、どちらか一方がその内容では納得できないといえば、示談・合意は成立しません。尋問など時間のかかる手続きをとらずに、ある一定の合意点を見いだすわけですから、訴訟に比べると早く解決に至ることができます。

示談交渉の経過に関する記録は、通常、両当事者以外は知ることができません。介護事故の場合は、事業所側にも弁護士がつき、双方の弁護士間で交渉を重ねることもよくあります。

裁判所で行い相手方の同意が不要(民事訴訟)

訴訟は、事故と因果関係のある損害賠償を被告に命じる判決を裁判所に出してもらう手続きです。

示談交渉との大きな違いは、裁判所という機関で行われる手続きであるということのほかに、相手方の同意が不要であることがあります。示談交渉では、双方の同意・合意が必要ですから、相手方が拒否すればそれで終わりです。しかし、訴訟の場合は、どんなに一方当事者が嫌だと言っても、裁判所が判決を出せば、それに従わなければならない(控訴などの不服申立は別として)という特徴を持っています。

また、裁判所が判決を出すためには、準備書面や書証の提出などによる争点整理の手続きを経た後、尋問や鑑定などの証拠調べ手続きを経ることが必要となります。そのため、介護事故の事案で判決が出るまでには、2年ほどかかってもおかしくありません。実際に、私が担当しているケースでも、2年経過してもまだ争点整理段階であり、尋問にすら入っていない事案があります。

訴訟手続きは、公開の法廷で行われるのが原則ですから、第三者も許可を得れば記録を閲覧することができます。なお、訴訟の途中で和解が成立するケースも少なくありません。和解が成立する場合には、比較的早期に解決ができることもあります。

裁判所の調停委員会を間に挟んだ話し合い(調停)

示談交渉と訴訟の中間的な手段として、裁判所での調停手続きというものも考えられます。調停は、裁判所という機関を利用するという点では、訴訟と共通しています。他方、調停手続きは、裁判所の調停委員会を間に挟んだ話し合いの手続きですから、双方当事者の合意・納得が必要という点では、示談交渉と共通しています。

示談交渉・調停・訴訟のどの手段を選択するかは、事案によって異なります。例えば、ご本人またはご家族が、話し合いによる曖昧な解決は絶対に嫌で、公開の法廷できちんと審理してもらい、真実を明らかにした上で判決を下してもらいたいという強い希望をお持ちの場合には、いきなり訴訟を選択する場合もあります。

しかし、一般的には、費用負担の点や(一般的に訴訟の方が弁護士費用その他の費用の負担が大きい)、解決に要する時間の点で、まずは示談交渉を試みて、示談が成立に至らなかったときには訴訟提起する、という順序で進めることが多いと思います。

調停に関しては、示談交渉の段階で双方に弁護士がついても示談が成立しない事案では、調停手続きでも調停が成立しない可能性が高いと思われることから、私自身は介護事故の事案で調停手続きを利用したことはありません。しかし、弁護士をつけずに話し合いをする場合には、調停手続きが有用かもしれません。

損害賠償請求をする際の弁護士が行う一連の流れ

弁護士による示談交渉

弁護士による示談交渉は、一般的には内容証明郵便による通知書で、損害賠償請求をする旨の意思表示を事業所に対して行うところからスタートします。もっとも、既に、事業所側に弁護士がついている場合や、保険会社から一定額の示談金の提示がされている場合には、内容証明郵便による請求の段階を飛ばすこともあります。

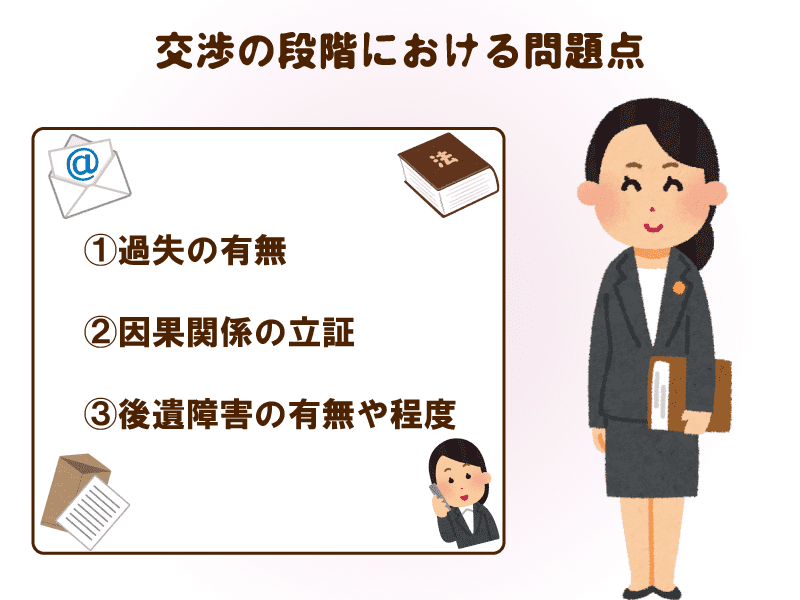

多くの場合は、事業所側にも弁護士がつき、書面で回答が来たり、電話や面談の際に回答があります。交渉の段階では,①過失の有無,②因果関係の有無のほか,③後遺障害の有無や程度が問題となることが多いです(訴訟でも同様です)。

仮に訴訟提起をしたとしても、②の"因果関係の立証"については医師の協力や、鑑定が不可欠であるという場合もあります。また③の"後遺症障害の有無や程度"についても、健常者が交通事故にあったという場合とは異なり、既に高齢などで要介護状態にあった方には、事故によりさらに要介護度が上がるのですから、後遺障害の評価も困難であり、判例上も決まった基準があるわけではありません。

したがって、多くの事案で、因果関係や後遺障害の点を曖昧なままにして、一定額の賠償金を得る形で示談することが多いように思います。

民事訴訟は示段が不成立に終わった場合

示談交渉による解決を望まない場合や、示談が不成立に終わった場合には、訴訟提起をすることになります。被害者側が訴状を提出すると、訴状に記載した事実経過などについて認める、認めない、どこを争うといった、事業所側の言い分が記載された答弁書が提出されます。

その後は、答弁書の認否をもとに、どこが争点になるかを明らかにするための争点整理手続きが続きます。争点整理手続きは、介護事故の案件に限らず概ね同じように進み、双方が証拠に基づいた言い分を準備書面という形で提出し、裏付ける書証を提出していきます。原告側が提出すれば、その次は被告側というようにキャッチボールが進み、また、裁判官からの質問・指摘に応じる形で書面を提出していきます。

準備書面と書証の提出という争点整理手続きだけで、通常、1年~1年半はかかります。先ほども述べたとおり、既に2年ほど争点整理手続きを続けている事件もあります。争点整理手続きを進めていく中で、双方当事者や裁判官が事案について共通の認識を形成し、その結果、途中で和解が成立することもあります。その場合は、比較的早期に解決することができます。

しかし、争点整理段階での和解が成立しなかった場合には、尋問手続きに進みます。介護事業所側の担当者や、被害者本人または家族の尋問を行うのが一般的です。争点整理+担当者や本人の尋問だけで終われば良いのですが、事故が原因で死亡したといえるかどうかが微妙な事案などでは、医学的な知見を裁判所に明らかにするために、鑑定を行う場合もあります。鑑定を行う前段階として、協力してもらう医師の意見書を双方から提出しあうこともあります。

たとえば、誤嚥による窒息死の事案で、何時何分に救急搬送していれば助かったといえるかということについては、弁護士も介護事業所も素人ですから、医師の意見を得る必要があります。あるいは、大腿骨骨折の後、入院している際に、別の疾患になり(多いのは肺炎など)死亡した事案では、大腿骨骨折による寝たきりとその後の疾患との関係を示す必要があります。

こうして、必要な審理を進めた結果として、判決が出ることになります。日本の裁判は三審制ですので、2年ほどかけて判決に至ったとしても、その後、どちらか一方が控訴をすれば、また控訴審が始まります(控訴審は多くの場合、一審のように時間はかかりません)。

医療事故との比較について

以上、介護事故で損害賠償請求をしていくのは、特に訴訟の場合には、そう簡単なことではありません。もっとも、私自身の経験では、医療事故と比較して、示談による解決ができる場合が多いように思います。

その原因は定かではありませんが、医療事故の場合は、病院や医師の側が、過失の有無を争うが多く、過失の有無の判断に医学的知見が欠かせないため、弁護士同士の交渉だけで、決着がつきにくいように思います。介護事故の場合も、ある程度の専門的な知見は必要ではありますが、医療事故よりは常識的な判断に馴染みます。また、事業所側の対応としても、過失はある程度認めた上で、過失割合も含めた損害賠償額がメインの交渉内容になることが多いです。そのため、弁護士同士の交渉により、比較的早期に解決できる場合が多いのではないかと思われます。

これまで、介護事故による損害賠償請求の一般的な流れについてご説明してきました。今後は、具体的な事故類型に応じた対応と、実際に生じた事故から事故を防止する対策について紹介していければと思います。