こんにちは。REASON代表で、理学療法士・整理収納アドバイザーの中川恵子です。

高齢者の整理収納サポーター養成講座では、高齢期の心身の変化と整理収納の基礎知識をお伝えしています。(開催スケジュールはこちら)

介護の教科書」の連載では、在宅介護をされている方に向けて「介護者の負担を減らし、高齢者のケガも減らせる環境整理収納術」をテーマに、在宅介護のヒントをお話しさせていただきます。「環境整理収納術」を実践すれば、介護者の方も要介護者の方も安心して毎日を送ることができます。ぜひ実践してみましょう。

在宅介護サービスを受けたあとで探し物

在宅介護の現場で、ヘルパーさんの帰宅後、モノがどこにあるのかわからなくなって困ったということをよくお聞きします。

例えば…

爪切りを使ってから、ヘルパーさんが爪切りを引き出しに戻してくれた。また使おうと思った時には、いつもの引き出しに爪切りがなかった。家族でいろんな引き出しからモノを出して探して大変な思いをした経験がある。

では、どうしてこんなことが起こるのでしょうか?

- 収納する場所が決まっていない

- 収納する場所が本人以外はわかっていない

- どこに戻して良いのかわからないので、仕方なく「ここが良いのかな」という場所に戻してしまう

このような原因が考えられます。モノがどこにあるのかわからなくなってしまうのは、介護される人が悪いのではなく、逆に介護者の方も悪いわけではないのです。そう誰も悪くないのです。

定位置管理でモノのラベリング

モノがどこに行ったかわからなくなってしまうということを解消するにはちょっとした工夫が必要です。

まずは、定位置管理。モノをわけて収納して定位置を決めます。整理収納のポイントについては、介護者の負担を減らす整理収納の5つのステップを参考にしてください。

そのとき、よく使うモノを使いやすい場所に収納するようにしてください。というのも、使っていないモノが一番使いやすい場所に収納されていることがあるからです。「ここに○○が入っていますよ」というラベリングをすることで、どこに何があるかがわかりやすく、よく使うモノを一番取りやすい場所に収納しやすくなります。

ラベリングの一手間で、誰が見ても、どこに何があるかわかりやすくなります。どこに何があるかわかりやすいということは、介護者がお手伝いをしやすいということです。

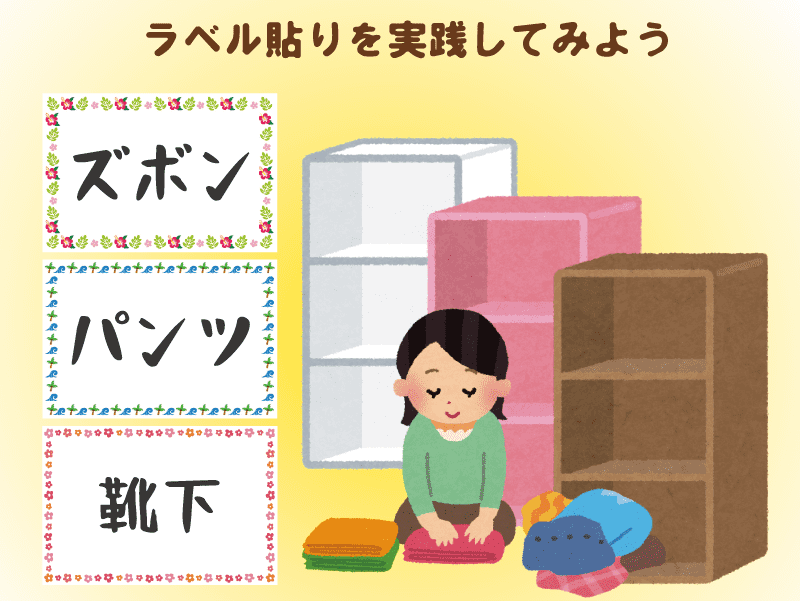

このようにラベリングすることで、ズボンが必要なときは、ズボンの引き出しはこの場所という定位置が決まります。洗濯物を戻すときも、「ここが戻す場所」とひと目でわかるので、ズボンをしまいやすくなるはずです。

工夫①“吊るして”収納

介護サービスを受けるようになると、いろんな専門職の方が入れ替わり立ち替わりで出入りします。いつも介護している家族だけではなく、娘や息子、嫁などいろんな家族がお手伝いに出入りするときも同じですね。

そのような場合は、いつも介護している人や要介護者がわかっているだけではなく、誰がみてもひと目でわかるように収納することが大切です。

例)吊るす収納

よく使うものを使いやすい場所に吊るします。例えば洋服をハンガーに「吊るす」。キッチンでは調理器具を「吊るす」。

見える収納は雑多に見えるので、戸棚や引き出しの中に“隠す収納”をしてしまいがち。 しかし、扉の中や引き出しの中に隠して収納すると、扉を開ける・閉める・引き出しを引く・戻すというような動作の数が2つ増えてしまいます。

そして、見えないモノは忘れやすいのです。どこに収納してあるのかを忘れてしまっていろんな扉を開けて、または引き出しを引いて探すことが増えてしまいます。いろんなお家に訪問して料理を作っている介護職さんにとっても、ときどき料理を手伝う家族にとっても見える収納は、1件1件収納場所を覚える、探すことを減らせるので楽に作業ができるようになります。

工夫②“立てて”収納 “立てて”収納する工夫

着る服を探す度にタンスがごちゃごちゃになってしまってはいませんか?そんな方に向けて、“立てて”収納する工夫をお伝えします。

左上の写真のように重なって見えない収納は、下のものをどかす、どかしたものを戻す。見つからなければ、さらにその下のモノをどかす。というように、動作の数が増えて、モノを探す時間も手間もかかります。なので、見渡すことができるように、着替える洋服や調理したい冷凍食品がどこにあるのかすぐにわかるように、立てて収納しましょう。

右上の写真のように、選びやすく、そして戻しやすいように、誰がみてもひと目でわかるように収納することは介護者にとっても、要介護者にとっても使いやすい収納になります。

在宅介護サービスを受ける時間はケアプランで決まっているので、モノを探す時間がかかってしまうと掃除の時間など、他の作業の時間を減らさなくてはなりません。

介護者である専門職のスタッフの方が戻しやすく、選びやすい収納で在宅介護サービスを提供できる環境は要介護者への在宅介護サービスの質の向上にもつながるので、家族にとっても楽になります。

このように、モノを探すための動作の数を減らし、誰がみてもひと目でわかるように収納し、要介護者の安全で清潔な環境を整えることで介護者の負担を減らしましょう。整理をする目標は、「探しモノ0」です。

介護の負担を減らすには「モノ」を整理する

「介護者の負担を減らす整理収納の5つのステップ」でもお伝えしたように、介護する人・介護される人の双方にとって良い環境は、安全で掃除がしやすい環境であるとともに、使いやすくて戻しやすい環境なのです。

介護しやすく、介護されやすい環境をつくるために、環境整理収納術を今から始めましょう!もちろん介護が始まってからだけではなく、今から準備しておけば、いざというときに楽になりますよね。

繰り返しお伝えしますが、要介護者の方のこれまでの長い経験・生活歴・習慣に配慮して無理やり整理・収納場所の変更をしてしまうのではなく、高齢者の方の考えを尊重して実践していきましょう。