「特別養護老人ホーム(特養)に入ったら、お金は安く済みますよね?」と、施設入居を検討している方からよく尋ねられます。

特養に入居するためには何百人待ちになると話しても、「長く待ってでも支払いが安くなる特養に入所したい」と言う方がとてもたくさんいるのですが、この「特養は安く入所できる」という話、すべての方に当てはまるとは限りません。

実は、特養に安く入居できるかどうかのカギを握っているは「負担限度額認定証」なのです。

今回は、「負担限度額認定証」についてご説明していきます。

負担限度額認定証とは?

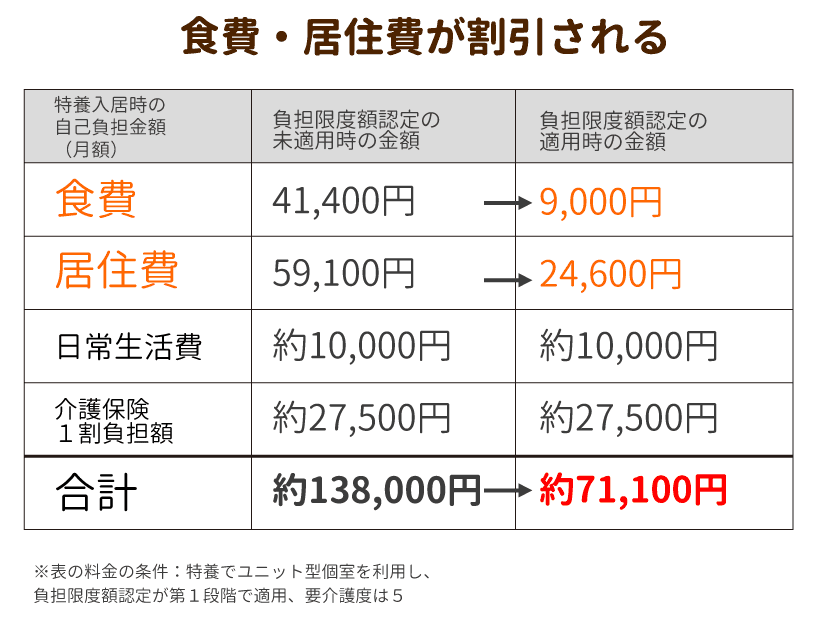

「負担限度額認定証」とは、役所に申請すれば交付してもらえるもので、介護保険施設に提示すると食費・居住費の負担軽減が受けられるものです。

これには第1段階~第4段階まであり、所得などの一定の基準によって分けられます。

まず、役所に申請して第4段階の判定がでた方の場合は、減免の対象にはなりません。

一方、役所に申請して第1~3段階の判定がでた方は、介護保険施設での「食費」「居住費」が割引になります。

ここで注意してほしいのは、割引されるのは食費と居住費だけで、介護保険の単位分の支払いは全段階すべて同じになることです。

さらに、施設側に支払う必要のある日常生活費も割引されません。

また、今の介護施設はユニット型(※1)が主流なので、そうなるともともとの料金が高額です。

まずは以上を頭に入れておいてくださいね。

※1…入居者がそれぞれ個室で生活し、かつ居間が用意されていて、複数の入居者が一つの「ユニット」として生活するスタイルのこと。

対象の施設やサービス

負担限度額認定証を利用できるのは、特養入所の場合だけではありません。

介護保険施設全般、つまり特養の他、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(療養型)、介護医療院のすべてで利用できます。

また、特養や老健のショートステイも対象になるため、もし介護保険サービスを利用していて、万が一のときにショートステイを利用する可能性がある方は、早めの申請をおすすめします。

後にも説明しますが、この負担限度額認定証の申請は書類が多くややこしいため、もし介護者さんが急に入院したときなどに慌てて要介護者の本人が書類をそろえて手続きをすることは、かなり難しいと思われます。

負担限度額の減免の対象施設

- 特別養護老人ホーム(特養)

- 介護老人保健施設(老健)

- 介護療養型医療施設(療養型)

- 介護医療院

申請の流れと手間

一定額以上の預貯金がある方は、減免の対象ではありません。

そのため、預貯金の金額を役所に申請する必要があります。

もしも配偶者がいる場合は、その方の預貯金も役所に申請しなければなりません。

また、内縁関係でかつ生計を同一にしている方がいる場合も同様です。

夫婦で2000万円、単身で1000万円以上の預貯金があるかどうかが確認されるので、申請書に預金のあるすべての通帳のコピーを添付し、タンス預金や株等、すべての預貯金を含めた資産を記入して提出します。

そのうえで申請すると、役所は年収を調べ、非課税世帯であれば第1~第3段階のどれかに当てはめられて、そうして初めて減免の対象になるのです。

通帳のコピーをすべて取ることも要介護者である本人には難しい場合が多く、さらにこの認定証は年に一回の更新が必要。自動的に更新される市町村もありますが、そうでない市町村では毎年この作業を行わなくてはなりません。

申請は、書類をそろえて役所に行けば、すぐに手続きできることがほとんどですが、やはり、いざ急に使おうするときにはなかなか大変な作業です。

そのため、前述したように、ショートステイや入所を考えているのであれば、少しでも早めに手続きしておくことをおすすめします。

第4段階になりやすい方

第4段階の方の場合は減免の対象にならないとお話ししましたが、この第4段階になる方は少なくありません。

ある程度の規模の会社を定年まで勤めあげた男性は課税世帯に当てはまる方が多く、第4段階の判定になることもまた多いのです。

また、負担割合が2割ないし3割の方も第4段階になります。

そういった方には、はじめからこの負担限度額認定証の申請をおすすめしていません。

第4段階でまったく減免の対象にならないとなると、月額の料金的には民間の有料老人ホームと大きく変わらなくなります。

特養や老健の場合は入所するまでに時間がかかったり多くの書類をそろえたりする必要があり、またそもそもの数がそう多くはないので、自分の好きな施設を自由に選ぶのはなかなか難しいのですが、有料老人ホームを候補に入れると、ぐんと選択肢が広がります。

より自分の望む生活を送れる施設に入居できる可能性がありますので、ケアマネの立場から施設入所の相談をされた場合、第4段階の方にはまずは有料老人ホームを視野に入れるようにおすすめしています。

以上、負担限度額認定証についてご説明しました。

負担額認定証の申請にはややこしい手続きが必要ですが、とはいえ減免の対象になる方にとっては大切なもの。

必要になりそうだと思う方は、ぜひ早めの申請を検討してみてくださいね。