はじめまして、遠距離介護のケアミーツ代表の安並ちえ子です。

私は「遠距離介護」の経験者です。看護師・ケアマネ・遠距離介護家族、この3つの立場から17年もの間、片道1,200㎞(東京—長崎)の遠距離介護をしてきました。

遠距離介護者の悩みは、在宅介護の悩みとは異なることが多いものです。日常的な身体介護は伴わないため、家族の悩みが周囲に理解されなかったり、具体的な解決方法や支援が得られにくい傾向にあります。

私は、誰よりも遠距離介護家族の皆様に近い気持ちで遠距離介護に悩まれている皆様を応援していきたいと思っております。

今回は、別居介護(特に親と遠く離れて暮らす遠距離介護で悩まれている方)の“いざ介護が始まって困ること”を考えてみました。「うちの親のこともそろそろ考えておかないと」という方も「今、まさに困っている!」という方も、参考にしてみてください。

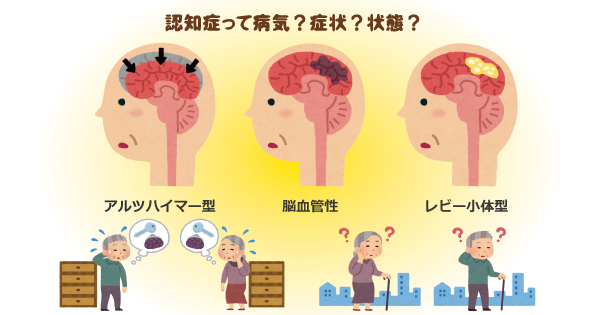

介護は突然はじまる意思決定の心構えを!

「親が病院に運ばれた!」「骨折して身動きできなくなった」など、突然の電話から始まる介護もあれば、「お母さん、最近、同じことを何度も言うなあ。ひょっとして認知症?」のように、じわじわ始まる介護もあります。

今までたまにしか連絡を取らなかった親に介護が必要な事態になると、息子・娘にとっては、“介護責任”という重い負担が突然襲ってきたように感じてしまうものです。

いざ介護が始まって困るのは、「親がどうしたいのか・子がどうしたいのか」といった、お互いの気持ちを確認できておらず介護方針を決められない場合です。

「そろそろうちの親の介護の事も考えないと…」と気になりつつ、いざ帰省するとつい介護の話題を出しそびれていませんか?

そこがまったく確認できていないと、いざ介護が始まってから慌ててしまいます。「どうするのか」の意思決定をするのは、親本人と家族の役割です。

ケアマネさんは情報提供や介護プランの提案はしてくれますが、「どうするか」を勝手に決めることはできないのです。また、医療保険と介護保険で大きく違うのは、介護保険がすべて契約に基づくというところです。

意思決定をしないことには先に進みません。例えば、親が意識不明で救急車で運ばれたとします。運ばれた病院の救急センターでは、家族に連絡が着かなくても、医療処置は進められます。

一方、介護保険は契約ありきです。介護事業所と契約をして、介護の計画を立て双方の合意のもとに初めて介護サービスがスタートします。つまり、「どうするか」を決めないことには、先に進めないのです。

家族の気持ちを確認しておく

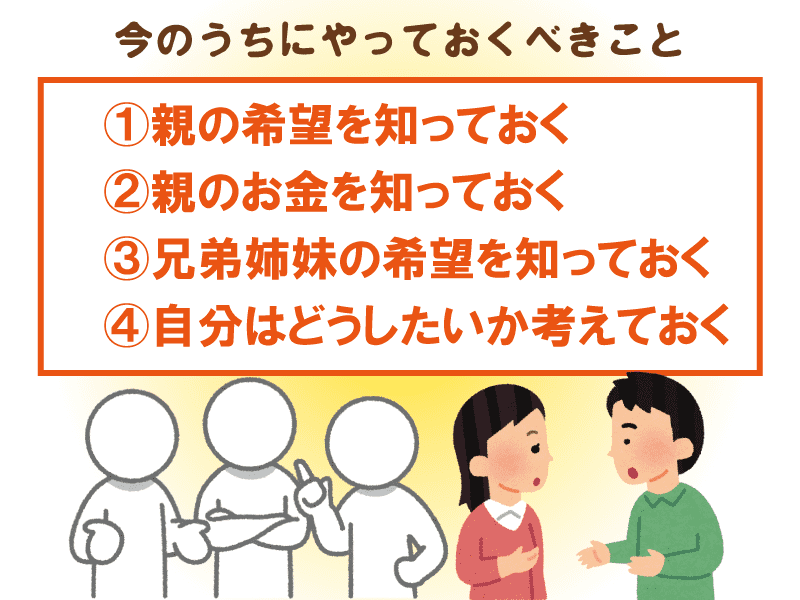

いざ介護が始まってから困らないためにも、あらかじめイラストにもある4つを考えておくことをおすすめします。

①親の希望を知っておく

②親のお金を知っておく

③兄弟姉妹の希望を知っておく

④自分はどうしたいか正直に考える

大げさに考えず、シンプルに考えることが大事になります。まずは、この4つ。細かく決める必要はなく、ざっくりでも良いのであらかじめ確認しておきましょう。

大枠を知っておくことで、漠然とした不安が軽くなり、心構えができるはず。なぜざっくりと大枠でもよいのかというと、親の気持ちも子の気持ちも介護度が重くなるにつれて変わっていくことが多々あるからです。

例えば、「子供に迷惑をかけたくない!」と言っていた親も、体が不自由になり気弱になると「地元に戻ってきて一緒に暮らしてほしい」などと言いだす場合もあります。

介護が始まる前にあまり細かく考えすぎると、「こんなはずじゃなかった!」「あの時にはああ言ったじゃないか!」とストレスを抱えることになります。だから、最初はざっくりでも構わないのです。

質問例

- 「家で暮らせなくなったらどうしたい?地元の施設に入る?私の家の近くに引っ越したい?」

- 「介護に必要なお金って、我が家はどうやって工面すればいいのかな?」

- 「ご飯が食べられなくなったら胃ろうという方法もあるけど、お父さんはどう思う?」

以上のように、何気ない会話の中から聞いてみるのがスムーズに話を進める秘訣と言えます。

このとき、「親の要望が現実的か・希望を叶えてあげられるか」ということはひとまず横においておきましょう。「うん、うん、そうしたいのね」と聞いておくのがポイントです。

まずは、“親の気持ち”を知っておくこと、そして、“介護の話題”をテーブルにのせやすくすること、これが最初のミッションです。ここで下手に議論を戦わせてしまい、親にへそを曲げられるのは避けたいものですね。

たまにしか帰省できないからこそ、そのチャンスを逃さずに少しずつでもお互いの気持ちを確認しておきましょう。

「親の介護の犠牲になった…」ではなく自分主体で“介護”を考えて!

①親の希望を知っておく

②親のお金を知っておく

③兄弟姉妹の希望を知っておく

④自分はどうしたいか正直に考える

さて、①〜④の中で最も大事なのは、実を言うと④「自分はどうしたいか自分の心に正直に考える」ということだと、私は思います。介護は、シビアな現実です。綺麗ごとではありません。“親は大事。親孝行したいし、いい息子・娘でありたい”。それはもちろん、わかります。

その気持ちはしっかり胸に抱きつつで構わないので、「自分の暮らしをしっかり守る!そのためにはどこまで親の介護に労力とお金をかけられるか」ということを、自分の気持ちに正直に考えてみることが大事なのではないでしょうか。

私は17年間にわたり両親の遠距離介護をしてきましたが、どこまで親の介護をできるか?について考えるときがメンタル的に一番しんどい作業だったように思います。

「親の介護と自分の人生を天秤にかけている」ような、やりきれなさを感じてしまうからです。親と離れて暮らすのは親不孝でしょうか?いいえ、決して親不孝でも悪いことでもありません。息子・娘の人生は息子・娘のものだからです。

天国に両親を見送った今、私が改めて思うのは、「どんなに介護が大変でも、自分の暮らしを手放さないでよかった」という事実です。「親の介護の犠牲になった」と、子に悔やまれるほうが、よほど親を悲しませるように思うのです。

いざ介護が必要になったら地域包括支援センターを利用しよう

親の希望も聞いた、親のお金も大体わかった、自分の気持ちにも向き合った。それでも、いざ介護が始まるとわからないことだらけ。でも大丈夫です。心配いりません。わからないことがあって当たり前です。わからないことを聞くために介護の専門家がいるのです。

みなさんの介護の最初の相談窓口になる専門家は、地域包括支援センターです。親御さんの住む地域に必ずあり、どなたでも無料で利用できます。担当区域が住所ごとに分かれているので、親が暮らす地域の役所に問い合わせるかホームページなどで調べておきましょう。地域包括支援センターの詳細ついてはこちら

地域包括支援センターは、大いに利用しましょう!介護の個別相談を受け、必要なケアをコーディネートしていくのが彼らのミッションなのですから遠慮は要りません。

親の介護が気になり始めたら、できるだけ早い時期に相談に行くことをおすすめします。

一度でも地域包括支援センターに相談したことがある

▼

いざ介護が始まってから慌てない

▼

電話で「以前、相談に伺った○○ですが」

このような流れになると話しやすくなります。面識があるかどうか、実際に相談に行ったことがあるかどうか、この2つがあるだけで漠然とした不安が軽減されます。

すぐ駆けつけることができない遠距離介護だからこそ、親の地元に少しでも状況がわかる「顔の見える味方」を作っておくようにしましょう。また、地域包括支援センターへの相談の際には、帰省日に合わせてあらかじめ面談の予約をしておくことをおすすめします。

その理由は帰省の滞在時間を有効に使うためです。相談の際は、家族の事情をオブラートに包む必要もありません。守秘義務があるので大丈夫です。安心して、現状をできるだけ明確に伝えましょう。

要望は明確に伝える思いどおりの介護に近づきます

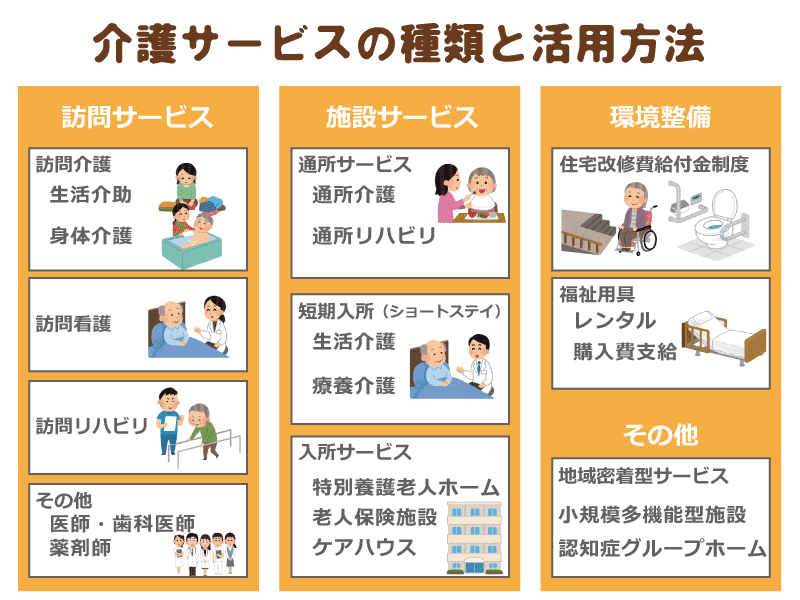

介護保険サービスにはたくさんの種類があり、利用方法も複雑です。要望がはっきりしている方が思い描く介護にたどりつけるので、聞きたいことはしっかり聞いて頼ってください。

例えていうなら、超大型の家電量販店で、電化製品を選ぶようなものです。何十種類もずらりと並んだ機種を前にして、どれがどう違うのかわからないとき、店員さんの説明を聞いて商品を選んだ経験はありませんか?

すべての商品の詳しい機能をお客が知っている必要はありません。それよりは、「温めができて、トーストが焼けて、サイズが小さめな電子レンジってどれですか?」など、要望をできるだけ具体的に伝えて、条件に合うものをピックアップしてもらうのが効果的です。それは介護保険も同じなので活かしてみましょう。

具体的に要望を伝えれば良いのです。ここで大事になるのが、「親本人はどうしたいか?」「私(息子・娘)はどうしたいか?」です。

先ほど述べた①~④について、あらかじめ確認しておきましょう。要望がはっきりしているほど、介護サービスも選びやすくなります。

介護の段階を経るごとに、次第に「介護家族のベテラン」になっていきます。心配は要りません。できることからできる範囲でやっていきましょう。

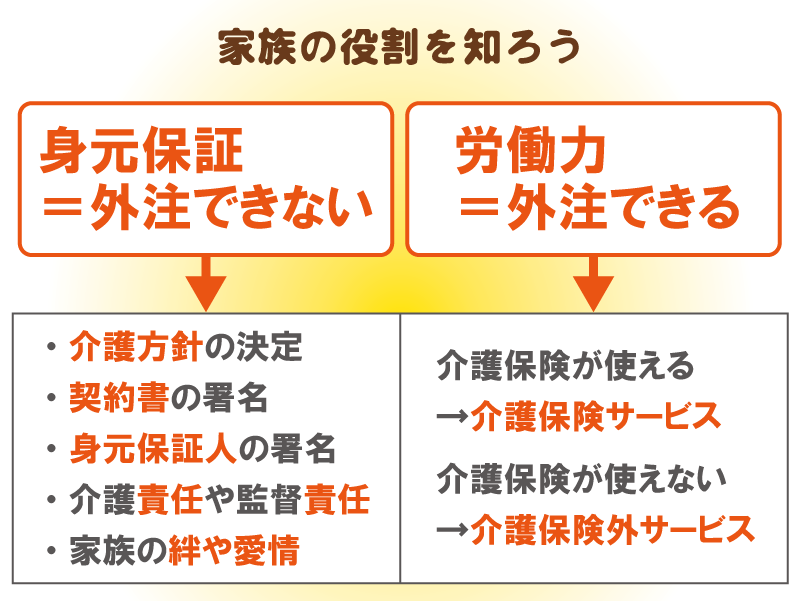

家族にしかできないことと、家族以外にに外注できるものに分けて考えよう!

一方、介護保険があるからといって親の介護をすべて任せきりにはできません。家族にしかできない役割があるからです。それがこちらです。

家族に期待される介護役割を、「身元保証」と「労働力」の2つに分けて考えます。身元保証という側面は、家族にしかできません。

一方、介護にかかる労働力という側面は家族の外に外注ができます。外注できるものの一部を保険で賄うことができます。それが介護保険です。

ただし、介護保険は決められた範囲・時間でしか利用することはできません。介護保険で賄えないものは、保険外サービスを使うか、もしくは家族が賄うしかありません。

このように、家族の役割を2つに分解して考えてみることで、本当に家族しかできないこと、介護保険に期待できることがイメージできます。

介護保険を使いこなすために私はケアマネの資格を取りました!

私は介護保険制度がスタートした翌年に、ケアマネージャーの資格を取得しました。両親の介護に役立てるためです。介護保険制度がスタートしたのは、母が認知症と診断されるのとほぼ同じ時期でした。

お世話になっている施設の職員ですら介護保険について手探り状態のなか、私自身も介護保険とはどのようなものなのかを知ることから始めたわけです。

ケアマネの知識は、実際の遠距離介護に大変役に立ちました。どのように役立ったのかは、次回お伝えします。お楽しみに!

親の介護は誰もが悩みますし、私たちも自分たちの息子・娘を悩ませるときが来るはずです。介護の専門家は探せばたくさんいます。私のようにブログや連載で「経験」を伝えている人もたくさんいます。どんどん頼りにしていきたいですね!