みなさんこんにちは。小川風子です。

今回は、訪問介護の「単位とサービス時間」について解説します。

介護保険のサービスのなかでも、訪問介護は認知度の高いため、なんとなくイメージがつくという方も多いかと思います。

しかし、介護保険法を利用してサービスを受けていくためには、わかりづらい部分も少なくありません。

要支援1・2の方の場合と、要介護1~5の方の訪問介護は、法律も考え方も違うため、今回は要介護者(要介護1~5)の訪問介護について解説していきますね。

訪問介護とは

訪問介護とは、一言で説明すると「資格を持ったヘルパーが要介護者の家を訪問し、家事や体に関する介助を行ってくれる介護サービス」のことです。

サービス内容は、家事全般を行う「生活援助」と、体に関わる介助を行う「身体介護」に分類されます

※この他に、「通院等乗降介助」という特殊なサービスもあるのですが、行っている事業所も少ないですのでここでは説明は省きます。

「生活援助」と「身体介護」とは

「生活援助」とは、ヘルパーが家事を行うことです。

訪問介護のヘルパーは家政婦ではなく、介護保険を使ってのサービスのため「必要最低限の家事」しか認められていません。

例えば、利用者のためのサービスであることが前提になるため、ついでに家族の食事を調理したり、洗濯をしたりすることは認められません。

掃除についても、利用者が日常で使うスペースしかできないと決められています。

「身体介護」とは、オムツ交換や入浴介助、食事介助などをヘルパーが行うことです。

実際に介助をしていない場合でも、「いつでも介助できる状態で、常に見守りをしているとき」は、「生活援助」ではなく「身体介護」とみなされます。

例えば「ひとりでは料理できないけれども、ヘルパーと一緒にならできる」といったとき、ケアマネージャーは「身体介護」でケアプランを作成するのです。

また、買い物についてもヘルパーがひとりで買いに行けば「生活援助」ですが、ヘルパーに付き添ってもらって一緒に行けば「身体介護」になります。

訪問介護のサービス時間について

サービス時間の決め方

受けられるサービス時間が、どのようにして決められているのかを解説しますね。

訪問介護のサービス時間は、要介護度やサービスに必要な時間などを参考に決められます。

例えば同じ排泄介助でも、「ベッドでおむつを交換する場合」と「トイレまで誘導して、支持を出しながら一連の動作を見守る場合」とでは、サービスに必要な時間が違いますよね。

サービス担当者会議では、そういったさまざまな要素を踏まえてサービス時間を決めます。

サービス担当者会議とは、ケアマネージャーや訪問介護事業所のサービス提供責任者が集まって行われるもので、「必要とされているサービスをこの対象者の家で行うには、どれくらいの時間が必要か」を話し合います。

サービス時間の内訳について

それでは、サービス時間の内訳について詳しく見ていきましょう。

サービス時間にはそれぞれ名前がついています。

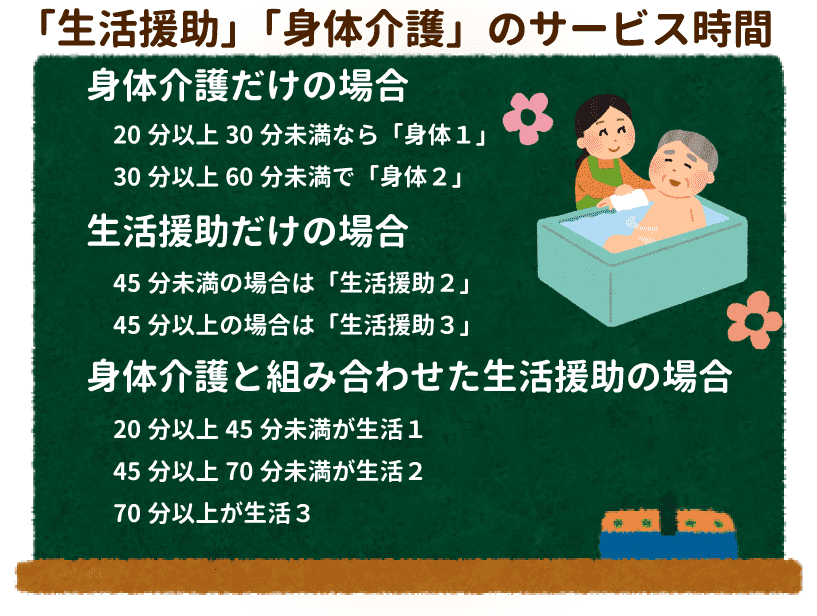

「身体介護」を利用する時間が20分以上30分未満なら「身体1」、30分以上60分未満で「身体2」といいます。

また、「身体介護」を利用せず「生活援助」だけを利用している方の場合、時間が45分未満の場合は「生活援助2」、45分以上の場合は「生活援助3」となります。

わかりづらいのはこの「生活援助3」なのです。

「45分以上のサービスであれば何分かかっても生活援助3」という意味なのですが、法的解釈は「ケアマネージャーのプランによってサービス時間は変えてください、必要なら2時間でも3時間でも時間をかけてください」ということです。

しかし実際の現場では、各事業所で「生活援助3は60分もしくは70分で行います」といったように、独自で方針を決めていることが多いのです。

そのため、同じ「生活援助3」という単位でサービスを利用しているのに、事業所によってサービス提供時間が違う場合があります。

訪問介護事業所によって違いが出るというのは、利用者の方にとっては不安になる要素ですよね。

「生活援助」と「身体介護」を組み合わせている方の場合

「身体介護」と組み合わせて「生活援助」を利用されている方のサービス時間について見ていきましょう。

単位を計算するときは「身体介護」の部分と「生活援助」の部分に分けて考えるのですが、ここでも「生活援助」の部分が問題になります。

「身体介護」と組み合わせた場合、「生活援助」は「20分以上45分未満が生活1」「45分以上70分未満が生活2」「70分以上が生活3」という設定になっています。

1つの項目について、これではかなり幅がありますよね。

そのため、サービス時間を何分としているのかは事業所ごとに変わってくるのです。

つまり、「生活援助」の部分については、事業所の裁量次第ということになってしまいます。

訪問介護の料金と単位について

訪問介護で受けられるサービスの料金は、「サービス1回につき何円」として計算するのではなく、「単位」を元にして計算します。

「1単位=約10円」になっており、単位を使うことで国は地域格差を調整しているのです。

単位が高いほど、料金も高くなるという仕組みになっており、単位数は要介護度によっても、サービス時間によっても変わります。

また、「生活援助」よりも「身体介護」の方が、単位は高く設定されています。

最後に一言

以上、訪問介護の単位とサービス時間についてまとめさせていただきました。

文章にすると少し複雑でややこしく感じる方も多いかと思いますが、実際は訪問介護事業所やケアマネージャーが、必要な時間を考えて単位を上手く当てはめてくれますので、そう難しく考えなくても大丈夫です。

もしわからないことがあれば、担当のケアマネージャーに聞いてみてください。

また、同居家族がいる場合は「どうしてもヘルパーを利用しなくてはならないか」を本人やご家族としっかり話し合い、そのうえでどのように訪問介護を導入するのかを決めましょう。

在宅生活を支えるうえで非常に重要なサービスである訪問介護、ぜひうまく活用していただきたいなと思います。