こんにちは。REASON代表で、理学療法士・整理収納アドバイザーの中川恵子です。

「環境整理収納術」を実践すれば、介護者の方も要介護者の方も安心して毎日を送ることができます。ぜひ実践してみましょう。

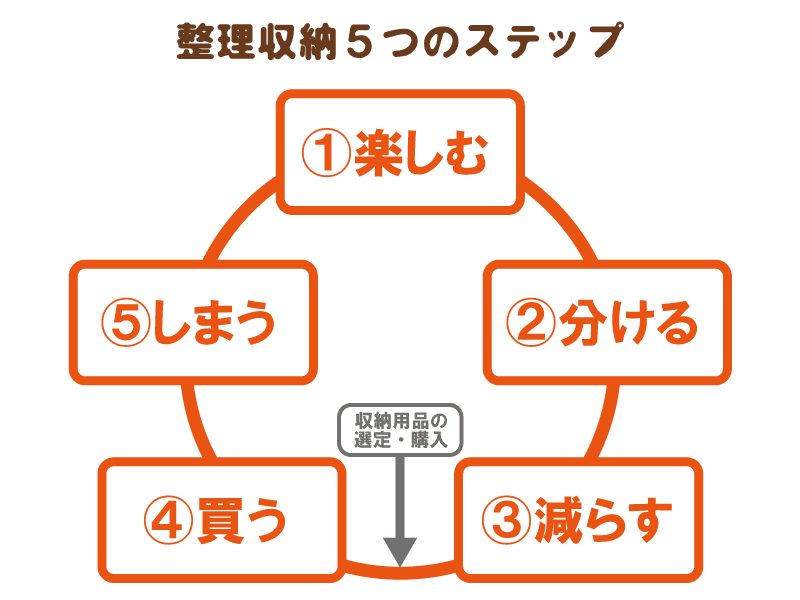

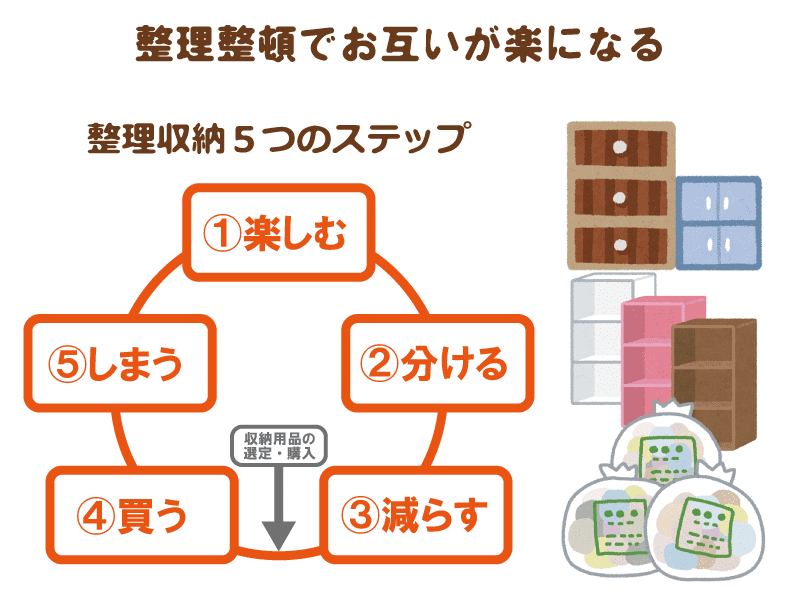

第2回目の連載となる今回は、介護者自身の暮らしを整え、毎日の暮らしをラクにするための「介護者の負担を減らす整理収納の5つのステップ」についてお伝えしていきます。

REASONのホームページから、「洋服の整理についての介護者の暮らしを整える5つのステップ」資料がダウンロードできます。こちらもぜひ参考にしてください。

介護の負担を減らすには「モノ」を整理する

家を新築したとき、引っ越しをしたときは収納がたくさん余っていたのに、3年たったらぎゅうぎゅう詰めで収納が足りない?そのようなお声をたくさんお聞ききします。

同じように、住宅改修や福祉用具のレンタルなどで便利なモノを増やしても、使っていないモノを床に置いていたり、モノが邪魔をして使いにくいことはありませんか?

もともとモノが多い方の住宅改修で、モノの整理をせずに住宅改修をしたあと、このような現場の声をお聞きします。

- 手すりの下にモノが置いてあって手すりが使えない

- 手すりにタオルを干していて、使うときに片づける

- 階段にトイレットペーパーなどストックが置いてあって、2階にあがれない

介護しやすい環境をつくり、介護する方の負担を減らすためには、まずは身の周りを整理することが大切です。それでは、次からはすぐに実践できる5つのステップを見ていきましょう。

生活がラクになる整理収納

私の経験~いろんな所からボールペン(笑)~

私の場合は、ボールペンがいろんな引き出しから出てきました。その出てきたボールペンを、出てくる度にひとつの収納場所に集めるのです。

その結果、靴の空箱に山盛り集まりました。空箱に山盛りになったボールペンをみると、さすがにこの量は一生使っても使えきれないなと気づいたのです。

そこで、次にそのボールペンをひとつひとつ書いていく作業をしました。そうして、「書けない」、「書ける」ボールペンに分け、次に「書ける」ボールペンを、「書きやすいので使う」、「書きにくいので使わない」というように分けていきました。

集めることによって、次の「捨てる」準備が整うのです。

- ステップ①楽しむ

- 日々、介護に追われて自分の時間がない…という方、またはこれから介護をするという方は、今&将来はどのように暮らしていきたいと考えているのでしょうか?

- 住宅改修や便利な福祉用具を導入すること、また介護方法を学ぶことで、介護の負担は減らせます。

- 同様に、日常の家事の動線やモノの整理をすることによって、介護食をつくる、オムツなど介護用品を収納する、買うなどの負担を減らすことができます。そのためには整理を始める前に、どのように暮らしたいのか目標を立てましょう。

- 例えば、少しでも介護の負担を減らすために…

・失禁したシーツや衣類を洗う、干す、たたむ、しまう負担を減らしたい

・定期的にストックしている栄養補助食などの在庫管理をラクにしたい

・ポータブルトイレを置く空間をつくりたい - そのような介護にまつわる負担を減らした先には、余裕ができた時間で裁縫をしたり、ヨガに通ったり趣味を楽しみたいという目標もあるのではないでしょうか。

- それぞれの理想の暮らしを思い描きながら、そして何よりも楽しみながら実践していきましょう。

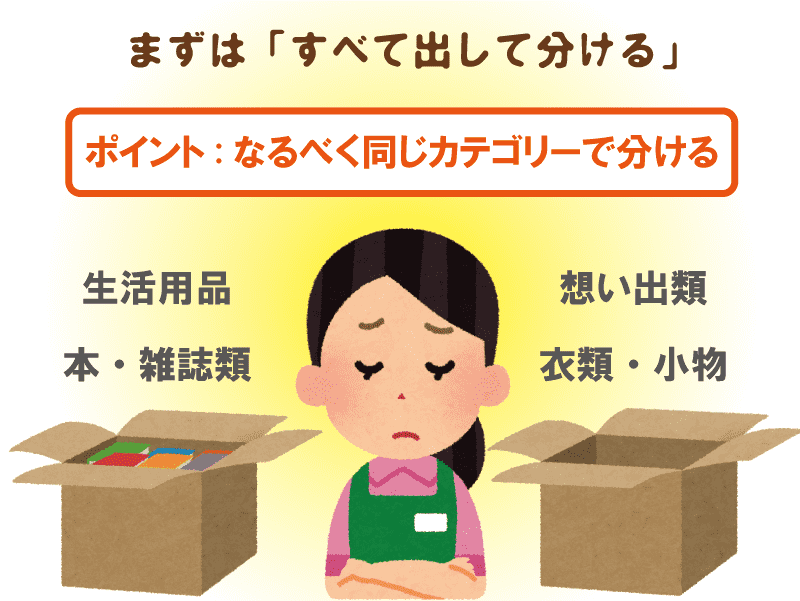

- ステップ②分ける

- 整理収納の基本は、「すべて出して分ける」です。ただし、高齢者の方は体力と気力が低下しています。

- なので、体力に合わせて、ダイニングテーブルに乗せられる分、引き出し1つとルールを決めましょう。大切なのは、分けたものを同じカテゴリーで1か所に集めることです。

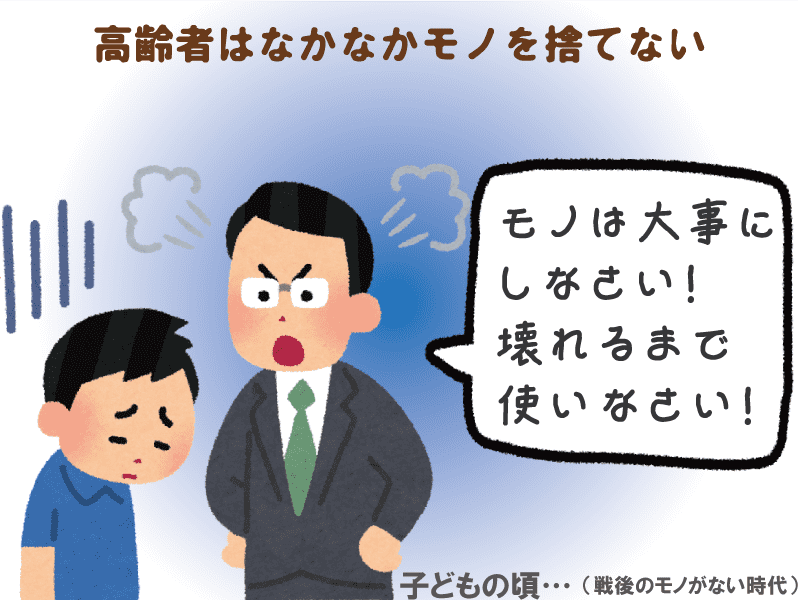

- ステップ③減らす

- 高齢者の方は、なかなかモノを捨てられません。現在の70代、80代の方は、モノがなくて大変だった時代を経験していて、親からモノは大事にするようにと教えられて生きてきた方々です。

- このような背景から、モノを捨てることにはとても抵抗があるのです。明らかにゴミに見えるような輪ゴムやボロボロになった紙袋、空箱なんかも、先ほどの書けないボールペンも含めて、「何かに使えるかも」、「もしかしたら使うかもしれない」、「芯を交換したら使うかも」とおしゃって捨てられないのです。

- ここで気をつけていただきたいことは、「いる・いらない」を決めるのは、モノの所有者だということです。なので、親子だからと言って、「そんなものは使わないでしょう」と言って無理に捨ててしまうと人間関係が崩れて、整理がストップしてしまう原因になりかねません。

- なので、使っていないモノだけど捨てられないモノは「使っていない部屋」に移動するなどしましょう。

- このようにモノを移動するためには、ステップ2の「使っている」、「使っていない」のように“使用頻度”で分けることが大切です。

- ステップ④買う

- どんなに減らしても、また買ってしまえばモノはどんどん増えていきます。本当に必要なものなのかしっかり見極めて買い物をしましょう。

- たとえば、オムツや食品ストック、トイレットペーパーや洗剤など、必要なモノを必要な分だけ買うようにしましょう。

- ステップ⑤しまう

- 介護が始まって、介護サービスを受けるようになると、いろんな専門職の方が出入りするようになります。たとえば、毎日訪問介護を、朝と夕方、1日に2回利用する方もいらっしゃいます。

- そのすべてのサービスを同じ方が担当になるのかというと、時間や曜日によって違う方が担当になる場合がほとんどです。さらに、担当の方がお休みする場合は、また違う方が交代でご自宅に出入りします。

- なので、スムーズに介護サービスを受けてもらうためには、誰がみてもひと目で分かるように収納すること大切です。

本日のまとめ

整理収納は、介護しやすい、介護されやすい環境を整えるための手段です。整理収納の5つのステップを実践することによって、介護する人・介護される人の双方にとって良い環境が整います。

しかしながら、整理すること自体が目的となって、「こうしたら使いやすいのではないか?」、「こうしたらラクになるのではないか?」と突っ走ってしまう方がいらっしゃいます。

要介護者の方のこれまでの経験・生活歴・習慣に配慮して、無理やり整理して収納場所を変えるのではなく、高齢者の方の考えを尊重して実践していきましょう。まずは、自分自身の身の周りから整えることが大事。介護者の家事動線がラクになれば、ムダな時間が省けます。

「介護者の負担を減らす整理収納の5つのステップ」は、ご参考になりましたでしょうか?ぜひ今から、目の前にあるテーブルの上や引き出しを整理していただけたらと思います。

次回は、ステップ5の「しまう」について、「探し物を減らすためのコツ」についてご紹介いたします。

次回もお楽しみに!