高齢者の孤独死の現状と増加する要因

近年、高齢者の孤独死が社会問題として注目を集めています。孤独死とは、誰にも看取られることなく一人で亡くなり、その後しばらくして発見される状態を指します。高齢化が進む日本社会において、この問題は深刻さを増しています。

孤独死の定義と近年の統計データ

孤独死の定義は明確に定められていませんが、一般的には「誰にも看取られることなく亡くなり、その後しばらくして発見される状態」を指します。特に、死後長期間経過してから発見されるケースが問題視されています。

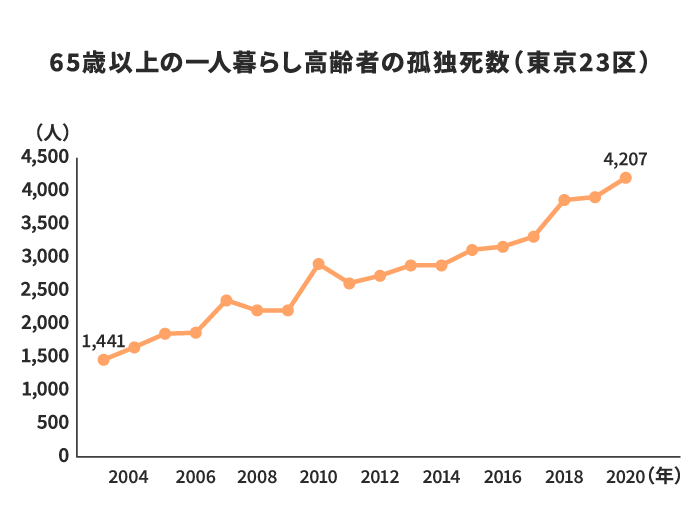

東京都監察医務院の統計によると、東京23区内における65歳以上の一人暮らしの高齢者の自宅での死亡者数は、年々増加傾向にあります。実際、2003年には1,441人だった死亡者数が、2020年には4,207人と増加しています。この数字は、孤独死の深刻さを物語っています。

高齢者の孤独死が増加する社会的背景

高齢者の孤独死が増加する背景には、いくつかの社会的要因があります。

1. 核家族化の進行

かつては三世代同居が一般的でしたが、現在では核家族化が進み、高齢者のみの世帯や一人暮らしの高齢者が増加しています。

内閣府の「令和2年版高齢社会白書」によると、65歳以上の高齢者のいる世帯は1986年に976万世帯(全世帯の26.0%)でしたが、2019年には2,558万世帯(全世帯の49.4%)に増加しています。

2. 地域コミュニティの希薄化

都市化の進展や価値観の多様化により、近所付き合いや地域のつながりが薄れています。これにより、高齢者の見守りや助け合いの機会が減少しています。

3. 晩婚化・非婚化の影響

晩婚化や非婚化の傾向により、高齢になっても単身者のままでいる人が増加しています。これは将来的な孤独死のリスクを高める要因となっています。

4. 長寿化による高齢者人口の増加

医療技術の進歩により平均寿命が延び、高齢者人口が増加しています。これに伴い、高齢者の一人暮らし世帯も増加しています。

孤独死のリスクが高い高齢者の特徴

孤独死のリスクが高い高齢者には、いくつかの共通する特徴があります。

1. 独居であること

一人暮らしの高齢者は、体調の変化に気づいてくれる人がいないため、孤独死のリスクが高くなります。

2. 男性であること

日本少額短期保険協会の「孤独死現状レポート」によると、孤独死の83.1%が男性です。これは、男性が家事や健康管理を苦手とする傾向があることや、社会的なつながりを持ちにくいことが原因と考えられています。

3. 持病があること

持病がある高齢者は、突然の体調悪化のリスクが高く、適切な医療を受けられない状況に陥りやすいです。

4. 経済的に困窮していること

経済的な問題を抱えている高齢者は、必要な医療やサービスを受けられず、健康状態が悪化するリスクが高くなります。

5. 社会的に孤立していること

家族や地域とのつながりが希薄な高齢者は、助けを求めにくい状況に陥りやすく、孤独死のリスクが高まります。

これらの特徴を理解し、周囲の高齢者に当てはまる点がないか注意を払うことが、孤独死の予防につながります。

高齢者の孤独死がもたらす影響と社会的課題

高齢者の孤独死は、単に一個人の問題にとどまらず、遺族や地域社会にも大きな影響を与えます。また、この問題に対する社会全体の取り組みも重要な課題となっています。

遺族への精神的・経済的影響

孤独死が発見された場合、遺族はさまざまな面で大きな負担を強いられることになります。

精神的影響

遺族は、大切な家族を孤独な状態で亡くしてしまったという罪悪感や後悔に苛まれることがあります。また、長期間発見されなかった場合、遺体の損傷が進んでいることもあり、その状況を目にすることで深刻な精神的ショックを受ける可能性があります。このような経験は、PTSDなどの心理的問題につながることもあります。

経済的影響

孤独死の現場の処理には、通常の葬儀費用に加えて特殊清掃費用がかかることがあります。特殊清掃とは、遺体の腐敗や体液の漏出などによる汚染を専門的に除去する作業のことです。特殊清掃の費用は、状況によって数万円から数十万円かかることがあります。

地域社会への影響と孤独死予防の重要性

高齢者の孤独死は、地域社会にもさまざまな影響を与えます。

1. コミュニティの信頼性の低下

孤独死が発生すると、その地域の安全性や住みやすさに対する印象が悪化する可能性があります。これは、不動産価値の低下にもつながる可能性があります。

2. 地域住民の不安感の増大

高齢者の孤独死が発生すると、同じ地域に住む他の高齢者やその家族も、自分自身や家族の将来に不安を感じるようになります。

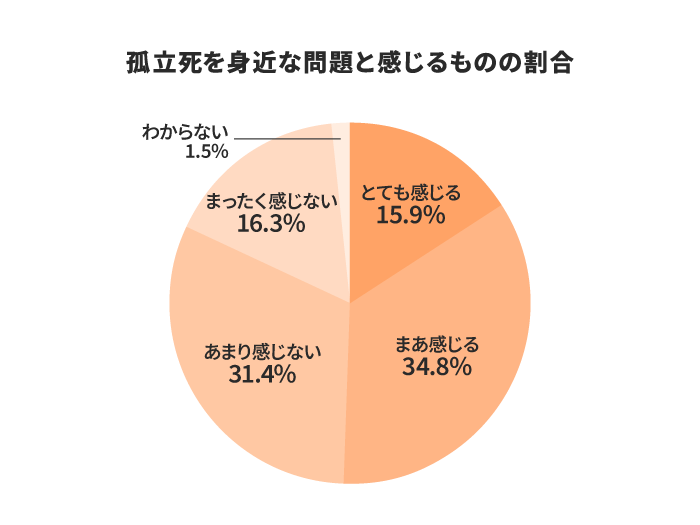

実際、内閣府の「令和2年版高齢社会白書(全体版)」によると、単独世帯の高齢者の50.7%が孤独死を身近な問題として感じているという結果が出ています。

3. 社会保障システムへの負荷

孤独死が増加すると、緊急対応や事後処理のための社会的コストが増大します。これは、自治体の財政負担を増やし、他の福祉サービスに影響を与える可能性があります。

これらの影響を考慮すると、孤独死を予防することの重要性が明らかになります。孤独死を防ぐことは、高齢者個人の尊厳を守るだけでなく、地域社会の安心・安全を維持し、社会全体の健全性を保つことにつながります。

行政や民間企業の孤独死対策の取り組み

高齢者の孤独死問題に対して、行政や民間企業もさまざまな取り組みを行っています。

行政のサービスとしては、以下のようなものがあります。

1. 見守りサービス

多くの自治体では、独居高齢者向けの見守りサービスを提供しています。例えば、定期的な電話や訪問による安否確認、緊急通報システムの設置などがあります。

2. 地域包括支援センターの活用

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として機能し、孤立防止や見守りのコーディネートを行っています。

3. 民生委員との連携

民生委員は地域の高齢者の状況を把握し、必要に応じて行政につなぐ役割を果たしています。

4. 配食サービス

一人暮らしの高齢者に食事を届けることで、栄養状態の改善と同時に安否確認を行うサービスを提供している自治体もあります。

また、民間企業の取り組みとしては、以下のようなものがあります。

1. 見守りIoTサービス

センサーやカメラを利用して、高齢者の動きや生活リズムを監視し、異常を検知した場合に家族や関係者に通知するサービスを提供する企業が増えています。

2. 配達サービスでの見守り

新聞配達や宅配サービスの事業者が、配達時に高齢者の安否を確認するサービスを行っています。

3. 民間警備会社のサービス

24時間対応の緊急通報システムや定期的な巡回サービスを提供する警備会社もあります。

高齢者の孤独死を防ぐための5つの具体的対策

高齢者の孤独死を防ぐためには、家族や地域社会、そして高齢者本人がそれぞれの立場でできることがあります。ここでは、孤独死を防ぐための具体的な対策を紹介します。

定期的な安否確認と見守りシステムの活用

定期的な安否確認は、孤独死を防ぐための最も基本的で重要な対策です。家族や近隣住民による直接的な安否確認に加え、最新技術を活用した見守りシステムも効果的です。

1. 家族による定期的な連絡

離れて暮らす家族でも、定期的な電話やビデオ通話で高齢者の様子を確認することができます。週に1回など、決まった曜日や時間に連絡を取る習慣をつけることで、高齢者の生活リズムを把握しやすくなります。

2. 近隣住民による見守り

近所の人々による日常的な声かけや見守りは、孤独死の予防に大きな効果があります。例えば、新聞や郵便物がたまっていないか、夜になっても電気がつかないなど、普段と違う様子がないかを確認することで、異変に早く気づくことができます。

3. IoT技術を活用した見守りシステム

最近では、センサーやカメラを使った見守りシステムが普及しています。これらのシステムは、高齢者の動きや生活リズムを24時間監視し、異常を検知した場合に家族や関係者に通知します。

例えば、電気やガス、水道の使用状況をモニタリングするシステムや、ウェアラブルデバイスを利用して高齢者の健康状態を遠隔で確認できるサービスなどがあります。これらの技術を活用することで、より確実な見守りが可能になります。

ただし、プライバシーの問題には十分な配慮が必要です。高齢者本人の同意を得ることはもちろん、必要以上に干渉しすぎないよう、バランスを取ることが重要です。

地域コミュニティへの参加促進

高齢者の社会的孤立を防ぐためには、地域コミュニティへの参加を促進することが効果的です。地域とのつながりを持つことで、孤独感の軽減だけでなく、緊急時の助け合いにもつながります。

まず、自治会や町内会の活動への参加を促すことが重要です。定期的な清掃活動や防災訓練、お祭りなどの行事は、近隣住民との交流を深める良い機会となります。高齢者が積極的に参加できるよう、家族や地域の若い世代が声をかけ、必要に応じて送迎などのサポートを行うことも大切です。

また、高齢者向けの趣味のサークルやボランティア活動への参加も効果的です。例えば、地域の公民館で開催される料理教室や健康体操、園芸サークルなどは、同じ興味を持つ人々との交流の場となります。これらの活動に参加することで、生きがいを見つけ、心身ともに健康的な生活を送ることができます。

さらに、地域の高齢者サロンや介護予防教室などの利用も推奨されます。これらの場所では、同世代の人々と交流しながら、健康維持や介護予防に関する情報を得ることができます。定期的に通うことで、生活にリズムができ、社会とのつながりを保つことができます。

地域コミュニティへの参加を促進するためには、家族や地域全体での支援が不可欠です。高齢者が外出しやすい環境を整えたり、活動情報を定期的に提供したりすることで、より多くの高齢者が地域とつながりを持つことができるようになります。

健康管理と生活習慣の改善支援

高齢者の孤独死を防ぐためには、健康管理と生活習慣の改善が重要です。健康であれば、社会との接点を持ち続けることができ、孤立のリスクを減らすことができるからです。

まず、定期的な健康診断の受診を促すことが大切です。年に1回以上の健康診断を受けることで、病気の早期発見・早期治療が可能になります。また、持病がある場合は、適切な治療を継続し、医療機関との関係を維持することが重要です。

日々の食生活にも注意を払う必要があります。バランスの取れた食事を心がけ、特にタンパク質や野菜の摂取を意識することが大切です。高齢者は食欲が低下しがちですが、栄養不足は体力低下や免疫力の低下につながるため、注意が必要です。一人暮らしの高齢者の場合、調理が負担になることもあるので、配食サービスの利用も検討するとよいでしょう。

運動習慣も健康維持に欠かせません。ウォーキングやラジオ体操など、無理のない範囲で定期的に体を動かすことが重要です。地域の体操教室やスポーツクラブに参加することで、運動習慣と社会とのつながりを同時に得ることができます。

また、趣味や生きがいを持つことも、心身の健康維持に役立ちます。読書や園芸、音楽鑑賞など、自分の興味のある活動を続けることで、生活に張りが出ます。これらの活動を通じて、同じ趣味を持つ人々との交流も生まれ、社会とのつながりを保つことができます。

これらの健康管理と生活習慣の改善を支援するためには、家族や地域の協力が不可欠です。高齢者本人の努力だけでなく、周囲の人々が日々の生活をサポートし、励ましていくことが大切です。

経済的支援と相談窓口の利用促進

経済的困窮は高齢者の孤立や健康悪化のリスクを高める要因の一つです。経済的に余裕がないと、必要な医療やサービスを受けられず、社会との接点も減ってしまいがちです。そのため、経済的支援と相談窓口の利用を促進することが、孤独死防止の重要な対策となります。

まず、高齢者向けの経済支援制度について理解を深めることが大切です。年金以外にも、生活保護や高齢者向けの各種助成金制度など、さまざまな支援制度があります。例えば、低所得の高齢者を対象とした「高齢者向け給付金」や、介護保険料の減免制度などがあります。これらの制度を適切に利用することで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。

また、高齢者向けの無料や低額の法律相談サービスも活用するべきです。借金問題や相続問題など、高齢者が直面する法的な課題に対して、専門家のアドバイスを受けることができます。多くの自治体や弁護士会が、このような相談サービスを提供しています。

経済的な問題や生活上の悩みについて相談できる窓口として、地域包括支援センターの利用を促進することも重要です。地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として機能しており、経済的な問題だけでなく、介護や健康、生活全般についての相談に応じてくれます。必要に応じて適切な支援サービスにつないでくれるので、一人で悩まずに相談することが大切です。

経済的支援と相談窓口の利用を促進するためには、高齢者本人だけでなく、家族や地域の支援者が制度やサービスについて理解を深め、必要に応じて利用を勧めることが重要です。経済的な問題は話しづらいものですが、早期に相談することで解決の糸口が見つかることも多いのです。

老人ホームや介護施設の活用

もしもご家族による見守りが難しい場合は、老人ホームや介護施設の利用を検討することも重要な選択肢の一つです。これらの施設では、24時間体制で専門スタッフによる見守りやケアが提供されるため、孤独死のリスクを大幅に軽減することができます。

老人ホームには、介護の必要度に応じてさまざまな種類があります。例えば、自立した生活が可能な高齢者向けの「サービス付き高齢者向け住宅」や、介護が必要な高齢者向けの「特別養護老人ホーム」、認知症の方向けの「グループホーム」もあります。それぞれの施設で提供されるサービスや入居条件が異なるため、高齢者の状態や希望に合わせて選択することが大切です。

施設での生活には、孤独死の防止以外にも多くのメリットがあります。

例えば、バランスの取れた食事の提供や、定期的な健康チェック、レクリエーション活動などがあります。これらのサービスにより、栄養状態や健康状態の改善、社会性の維持などが期待できます。

また、同世代の人々との交流の機会も多く持つことができます。施設内でのイベントや活動を通じて新しい友人を作ることができ、孤独感の軽減にもつながります。

さらに、介護が必要になった場合でも、同じ施設内でケアを受けられるケースが多いため、環境の変化によるストレスを最小限に抑えることができます。

ただし、施設入居には経済的な負担が伴うことも事実です。入居費用や月々の利用料など、家族で十分に話し合い、経済的な準備をすることが必要です。また、公的な介護保険サービスを利用できる施設もあるので、ケアマネージャーや地域包括支援センターに相談しながら、適切な施設を選ぶことが大切です。

施設入居を検討する際には、高齢者本人の意思を最大限尊重することが重要です。そのためにも、実現してほしいのがご本人と周囲の方々が参加しての「人生会議」です。

認知症などが進行し、医師の疎通が難しくなってからでは、本人が望む介護内容や延命措置などの医療サポートを受けることが難しくなってしまうからです。それが難しい場合でも、「事前指示書」を挟み込んだ形でのエンディングノートを作成しておくことで、本人の意思を伝えることはできます。

また可能であれば、実際に施設を見学し、雰囲気や提供されるサービスを確認した上で決定することをおすすめします。また、入居後も定期的に様子を確認し、必要に応じてケアの内容を見直すなど、継続的なサポートが大切です。

まとめ

以上、高齢者の孤独死を防ぐための対策について詳しく説明しました。これらの対策を組み合わせて実践することで、高齢者の孤独死リスクを大幅に軽減し、安心で充実した生活を送ることができるでしょう。家族や地域社会全体で高齢者を支える意識を持ち、互いに協力し合うことが、孤独死のない社会づくりにつながります。