高齢者の紙おむつ代の実態と家計への影響

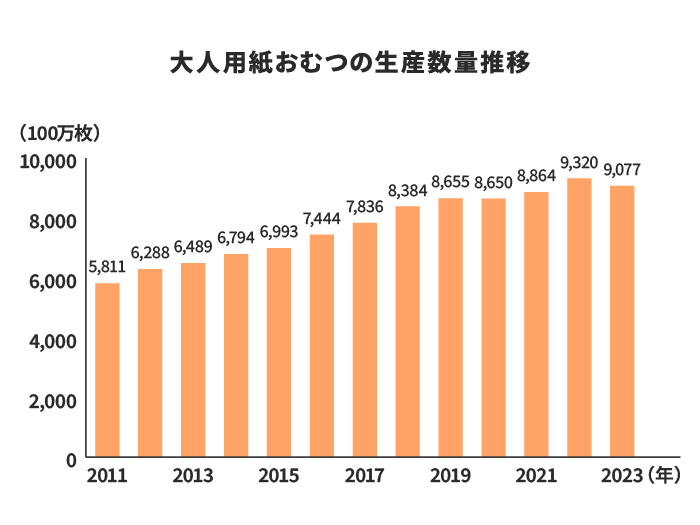

高齢者の介護において、紙おむつは欠かせないアイテムの一つです。事実、日本では大人用紙おむつの生産量は右肩上がりとなっています。

しかし、その費用は想像以上に家計を圧迫する可能性があります。

ここでは、紙おむつ代の実態と家計への影響について詳しく見ていきましょう。

介護保険では紙おむつ代が支給されない理由

多くの方が疑問に思うのが、「なぜ介護保険では紙おむつ代が支給されないのか」という点です。実は、介護保険制度において、紙おむつは原則として保険給付の対象外とされています。

その主な理由は以下の通りです。

1. 日常生活用品としての位置づけ

紙おむつは、食事や入浴に使用する物品と同様に、日常生活に必要な物品として扱われています。介護保険は、介護サービスの提供を主な目的としており、日常生活用品の購入は対象外となっています。

2. 個人差の大きさ

紙おむつの使用量や必要性は個人によって大きく異なります。そのため、一律の基準で保険給付を行うことが難しいとされています。

3. 財政的な制約

介護保険制度の財源には限りがあり、すべての日常生活用品を給付対象とすることは困難です。

ただし、後述するように、多くの自治体では独自の支援制度を設けており、一定の条件を満たせば紙おむつ代の助成を受けられる場合があります。

紙おむつ代が家計を圧迫するケース別試算

紙おむつ代がどの程度家計を圧迫するのか、具体的な数字を見てみましょう。以下は、介護の程度別の試算例です。

1. 軽度の介護が必要な場合

- 1日の使用枚数:3枚

- 1枚あたりの平均価格:50円

- 月間費用:約4,500円

- 年間費用:約54,000円

2. 中程度の介護が必要な場合

- 1日の使用枚数:4枚

- 1枚あたりの平均価格:60円

- 月間費用:約7,200円

- 年間費用:約86,400円

3. 重度の介護が必要な場合

- 1日の使用枚数:6枚

- 1枚あたりの平均価格:70円

- 月間費用:約12,600円

- 年間費用:約151,200円

これらの数字は、介護の平均期間である54.5ヶ月(約4.5年)で計算すると、軽度の場合で約243,000円、中程度の場合で約388,800円、重度の場合で約680,400円の総額となります。

家計への影響は、世帯の収入や他の支出状況によって異なりますが、特に以下のようなケースで大きな負担となる可能性があります。

- 年金収入のみの高齢者世帯

- 介護者が仕事を減らしたり辞めたりして収入が減少している世帯

- 複数の要介護者がいる世帯

- 他の医療費や介護費用が高額な世帯

このような経済的負担は、介護の質にも影響を与える可能性があるため、次章で紹介する公的支援制度の活用や、効率的な使用方法の検討が重要となります。

高齢者向け紙おむつ代の公的助成制度を徹底解説

紙おむつ代の経済的負担を軽減するために、多くの自治体で公的な支援制度が設けられています。ここでは、それらの制度について詳しく解説し、効果的な活用方法を紹介します。

現物支給型の紙おむつ給付制度の仕組み

現物支給型の紙おむつ給付制度は、自治体が直接紙おむつを提供する形式の支援です。この制度の一般的な仕組みは以下の通りです。

1. 制度の概要

- 自治体が指定したカタログから紙おむつを選択

- 定期的(多くの場合、月1回)に自宅や施設に配送

- 一定の枚数または金額まで無料で支給

2. 対象者

- 要介護3〜5の認定を受けた方(自治体により異なる)

- 常時おむつを必要とする状態にある方

- 所得制限がある場合もあり

3. 申請方法

- 居住地の市区町村窓口で申請

- 必要書類:介護保険証、申請書、医師の証明書など

4. メリット

- 直接紙おむつが届くため、購入の手間が省ける

- 品質が保証された製品を使用できる

- 定期的な配送により、在庫切れの心配が少ない

5. デメリット

- 選択できる製品が限られる場合がある

- 支給量を超えた分は全額自己負担となることが多い

例として、東京都江東区の制度を見てみましょう。江東区では、要介護3以上の認定を受けた65歳以上の方を対象に、月60点までの紙おむつを無料で支給しています。なお、60点を超えた場合は、1点につき100円の自己負担が発生します。

現金助成型のおむつ代助成制度の活用方法

現金助成型のおむつ代助成制度は、紙おむつの購入費用の一部を現金で助成する形式の支援です。この制度の一般的な仕組みは以下の通りです。

1. 制度の概要

- 紙おむつ購入費用の一部を現金で助成

- 多くの場合、月額の上限が設定されている

- 実費精算方式が一般的

2. 対象者

- 要介護3〜5の認定を受けた方(自治体により異なる)

- 常時おむつを必要とする状態にある方

- 所得制限がある場合もあり

3. 申請方法

- 居住地の市区町村窓口で申請

- 必要書類:介護保険証、申請書、領収書など

4. メリット

- 好みの製品を自由に選択できる

- 必要な分だけ購入できるため、無駄が少ない

- 現金給付のため、他の介護用品にも使用可能な場合がある

5. デメリット

- 領収書の管理や定期的な申請手続きが必要

- 助成額以上の支出は全額自己負担

例として、東京都北区の制度を見てみましょう。北区では、要介護3以上(75歳以上の場合)の認定を受けた方を対象に、月額6,000円を上限として助成を行っています。

自治体別の紙おむつ支援制度比較表

自治体によって支援制度の内容は大きく異なります。以下に、いくつかの自治体の制度を比較した表を示します。

| 自治体 | 制度の種類 | 対象者 | 支給内容 |

|---|---|---|---|

| 東京都江東区 | 現物支給 | 要介護3以上、65歳以上 | 月60点まで無料 |

| 東京都北区 | 現金助成 | 要介護3以上(75歳以上) | 月額6,000円まで |

| 大田区 | 現物支給 | 要介護3〜5、または医師が必要と認める要介護1〜2 | カタログから選択、月額上限あり |

| 横浜市 | 現物支給と現金助成の選択制 | 要介護3以上、または医師が必要と認める要介護1〜2 | 現物:月額10,000円相当まで、現金:月額7,000円まで |

これらの例からわかるように、支援制度は自治体によって大きく異なります。そのため、居住地の自治体の制度を必ず確認し、自身の状況に最適な支援を受けることが重要です。

また、これらの制度は定期的に改定されることがあるため、最新の情報を市区町村の窓口や公式ウェブサイトで確認することをおすすめします。

高齢者の紙おむつ代を軽減する医療費控除の活用法

紙おむつ代の負担を軽減する方法として、医療費控除の活用も効果的です。医療費控除の適用により、年間10万円を超える医療費(または所得の5%を超える医療費のうち、低い方)について、所得税が軽減されます。

ここでは、紙おむつ代の医療費控除について詳しく解説し、具体的な活用方法を紹介します。

紙おむつ代の医療費控除適用条件チェックリスト

紙おむつ代を医療費控除の対象とするには、以下の条件を満たす必要があります。以下のチェックリストを使って、自身の状況を確認してみましょう。

- □ 要介護認定を受けている

- □ おむつの使用が必要であると医師が認めている

- □ 6ヶ月以上寝たきりの状態にある

- □ おむつ代の領収書を保管している

- □ 「おむつ使用証明書」を医師から取得している(初回申告時のみ必要)

これらの条件をすべて満たしている場合、紙おむつ代を医療費控除の対象とすることができます。

ただし、介護保険の利用者負担分や、自治体の助成を受けた部分は控除の対象外です。また、2年目以降は、「おむつ使用証明書」の代わりに「主治医意見書の内容を確認した書類」で代用できる場合がありますので、合わせて確認しておきましょう。

おむつ使用証明書の取得方法と注意点

おむつ使用証明書は、紙おむつ代を医療費控除の対象とするために必要な重要な書類です。以下に、取得方法と注意点をまとめます。

1. 取得方法

- 主治医に相談し、証明書の発行を依頼する

- 医療機関によっては所定の様式がある場合もあるので確認が必要

- 証明書の発行には料金がかかる場合がある

2. 記載必要事項

- 患者の氏名、生年月日

- おむつ使用の必要性

- おむつ使用開始日

- 6ヶ月以上寝たきりの状態にあることの記載

- 医師の署名または記名押印

3. 注意点

- 初回の申告時のみ必要(2年目以降は後述の方法で代用可能)

- 事前に医療機関に発行可能か確認することをおすすめ

- 年末までに取得しておくことが望ましい

4. 2年目以降の簡略化

2年目以降は、以下の方法で手続きを簡略化できる場合があります。

- 「おむつ使用証明書」の代わりに、「主治医意見書の内容を確認した書類」を使用

- この書類は、介護保険の要介護認定の際に作成される主治医意見書の内容を市区町村が確認し、証明するもの

- 手続きの詳細は居住地の市区町村の税務課や福祉課に確認が必要

この簡略化された方法を利用することで、毎年の医師への証明書発行依頼の手間と費用を省くことができます。

医療費控除による紙おむつ代節約のシミュレーション

医療費控除を利用することで、紙おむつ代をどの程度節約できるのか、具体的な例を用いてシミュレーションしてみましょう。

ケース1:中程度の介護が必要な場合

- 年間の紙おむつ代:86,400円(月7,200円)

- その他の医療費:50,000円

- 合計医療費:136,400円

- 所得:300万円

計算:

- 控除対象となる医療費:136,400円 - 100,000円(最低控除額) = 36,400円

- 所得税率を20%と仮定した場合の節税額:36,400円 × 20% = 7,280円

この場合、年間約7,280円の節税効果が得られます。

ケース2:重度の介護が必要な場合

- 年間の紙おむつ代:151,200円(月12,600円)

- その他の医療費:100,000円

- 合計医療費:251,200円

- 所得:400万円

計算:

- 控除対象となる医療費:251,200円 - 100,000円(最低控除額) = 151,200円

- 所得税率を20%と仮定した場合の節税額:151,200円 × 20% = 30,240円

この場合、年間約30,240円の節税効果が得られます。

これらのシミュレーションから、特に医療費が高額になる重度の介護が必要な場合に、医療費控除の効果が大きくなることがわかります。ただし、実際の節税額は個人の所得や他の控除項目によって変動するため、詳細は税理士や各自治体の税務課に相談することをおすすめします。

【医療費控除を利用する際の注意点】

1. 確定申告が必要

医療費控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。

2. 領収書の保管

紙おむつ代の領収書は必ず保管し、確定申告時に提出または提示できるようにしてください。

3. 他の医療費との合算

紙おむつ代だけでなく、他の医療費と合算することで、より大きな控除を受けられる可能性があります。

4. 控除上限額の確認

医療費控除には上限額があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

医療費控除の活用は、紙おむつ代の経済的負担を軽減する有効な方法の一つです。ただし、手続きには一定の手間がかかるため、自身の状況を踏まえて費用対効果を検討することが大切です。また、制度の詳細や申告方法は年によって変更される可能性があるため、最新の情報を確認することを忘れずに。

紙おむつ代の負担軽減は、介護の質を維持しながら家計の安定を図る上で重要な課題です。本章で紹介した医療費控除の活用法を、前章で解説した公的支援制度と組み合わせることで、より効果的な経済的負担の軽減が可能になります。